有些黝黑的脸庞,有些粗糙的手指,坐在一群意气风发的作家当中,农民诗人陈亮是不同的。前面一名畅销书作家刚刚抛出“我们签约文联不是为了补贴”的话语,陈亮便憨实地坦承:“我一直和生活在搏斗,有了这份创作补贴,我可以有更多的时间去思考和写诗。 ”

陈亮,1975年出生于胶州市胶北镇后屯村。经济上的贫困,使他早早地在田间地头和外出打工间不断辗转,承担起了养家糊口的生活重担。苦闷、彷徨中,从小爱看书、爱作文的陈亮开始选择在纸上宣泄,并渐渐将个人的浅唱转化为集体的呐喊,引起诗歌界的关注,最终获评“中国十大农民诗人”称号。

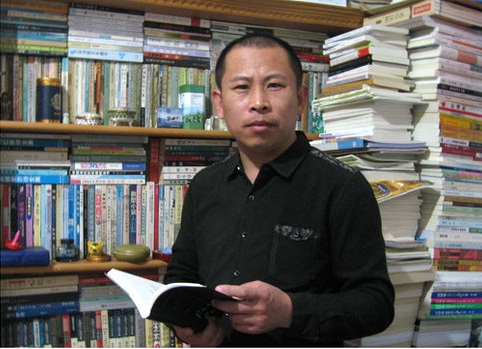

走近陈亮,近距离了解了一位在黄土地和诗坛上勤奋耕耘的农民诗人的乡愁。

写诗,换不来一日三餐

市文联开会,作家们热情地跟陈亮打招呼:“今天穿得真精神,是今年过年刚置办的吧?”

他低头看看,不好意思地点点头:“是啊,从头到脚都是新的,新衣服、新鞋,花了我500多块钱呢。”转头,陈亮有些“狡黠”地偷偷告诉记者,他一年最多就买两次衣服,夏天一次,过年一次,过年专等快到年根的时候再去买,“就腊月二十八、二十九那两天,能淘到便宜东西。”

除了出席正规场合,陈亮并不讲究穿戴。他是个普普通通的农民,家里有十亩地,一般种着玉米和麦子,“幸好现在都是机械化种地了,播种的日子并不忙碌,差不多一天就都搞定了,但是割麦和秋收的时候会有点忙,那些天是没工夫写诗的。”陈亮说。

十亩地的收成是陈亮家里的主要经济来源,每年能有万儿八千的收入,但有的时候也不景气,“去年种了3亩花生就赔了,到现在还没卖完。”话一出口,作家朋友们就跟着“着急”起来,“榨成花生油,我们帮你推销。”陈亮嘿嘿嘿地憨笑起来。

当然,光靠种地,不能完全维持家里的生活。陈亮还凭借自己的诗人身份参与一些诗歌活动的策划,比如在高密举办的中国红高粱诗歌奖就一直请他帮忙组织、征稿。一位诗友是个资深股民,看陈亮经济困难,教他点炒股的小诀窍,也是有赚有赔。

但写诗是一定 “赔钱”的。去年年底,陈亮的妻子把他全年的稿费单子拎出来,一笔笔地计算,最后不过2000元多点。而他每年订阅两份诗歌杂志《诗刊》和《诗探索》就得固定花费600元,家里有个简易的书橱,几千册图书把书架子塞得满满当当,还在不断增添“新员”,所挣稿费连买书的钱都不够。

“反正靠写诗是没法养家的。”2010年,陈亮获评首届“中国十大农民诗人”,村里人以为他出了名,发了,有事就跑他家里去借钱,“我哪有钱可借啊!”他说。

寻梦,再不见旧时的村庄

“至少在十七岁以前,我最大的梦想就是做一个放羊或者放牛的人,胡诌故事的人!”幼年的陈亮,体弱多病、矮小内向,对娘、家和村庄有一种罕见的依赖。他很听娘的话,从不跑远撒野,常常嚼着一根甘甜的草根在村巷的角落里发呆。也因此,年少时的陈亮常常会做一个梦:黄昏时分,他在村子边上的河汊里放羊,眯着眼睛在草坡上睡着了,娘做完了饭,在村口土地庙旁边的凸起处站定,用她长长的高密腔四野里那么一喊,他就会醒来,并唿哨着集合起牛羊,浩荡着回到娘的跟前。

但这个放羊的梦并没有实现。初中毕业时,家里因盖房子欠了一屁股债,根本买不起羊,而品学兼优的妹妹还要继续学业,父亲认为陈亮应该外出打工。大哭一场之后,他被爱喝酒的表叔拉扯着领到了一个乡镇企业烧锅炉。也就是在这个时候,因为苦闷,陈亮开始大量背诵一些古代典籍并接触徐志摩、席慕容、戴望舒等人的诗歌。在锅炉房昏黑的墙壁上,他用粉笔划拉着一些并不成熟的文字,写下了人生的第一首 “近似”诗歌。

后来,陈亮进城贩过鞋、卖过桃,当过装卸工和保管员,拉拉杂杂干过十几种营生,对家的思念也愈发强烈。但是,在工业化的进程中,他的家乡已渐渐不复当初的虫鸣、花落与河流潺潺。2007年,一个夏日的傍晚,他从外地回家,渴望倦鸟归林,但满眼的工厂使他找不出以前村庄的模样。于是,他蹲坐在村口那个土地庙旁凸起的土包上,在一个捡来的烟盒皮上写下了《娘总在黄昏时分喊我》。

再后来,这个题目被陈亮延伸写成组诗,诗歌采用一些古典名曲循环往复的旋律,运用大量北方乡村的意象,通过“回家”这一主题,指向对农耕文明的回望。而这组诗,令陈亮获得了诗歌道路上的第一个奖项——2008年由中国作协诗刊社主办的“全国首届李叔同诗歌奖”。

独行,在诗歌的小路上

“现在回想起来,我的阅读也缘于自己小时候的孤僻和内向。”陈亮回忆,幼年时他爱听爷爷讲故事,“爷爷虽然不识字,但是我们那儿有名的货郎,走街串巷听来不少逸闻趣事。每到夜晚我都会赖在爷爷屋里不肯走。”在陈亮看来,倾听,也是一种阅读。

渐渐地,爷爷的故事开始枯竭,陈亮就自己到处搜罗小人书和各种课外书。等到初中毕业的时候,他已经攒了一麻袋的书,而且把他能在村庄周边看到的书都读遍了。

看的书多了,写故事的欲望就越来越强烈。小学五六年级的时候,陈亮已经有了“编作文”的瘾,常常自己找题目写作文,一本作文本每每会因为写一篇作文刹不住车竟然变得不够用了。“那时,我还不知道这就是一种创作。但已经能够体会到写作带来的宣泄的快感和温暖。”他说,你能想像吗,一个面黄肌瘦的乡村少年,写到兴奋时也会出现朝霞般的酡颜。

写作,并不能给生活带来本质的改变,却让陈亮固守住了他的精神家园。

陈亮在为诗歌构思的时候常常有些“痴傻”。坐着车、走着路,他都会因为思考写诗而走神。看到路边的一个树桩,他会想,谁来这里坐过?风来过?老鼠来过?曾经,他和父亲一起锄地,因为牵着牛的陈亮多次走神,竟让牛把庄稼给踩了,气得父亲用打牛的皮鞭抽了他一鞭子。

“农民很少有机会发出自己的声音,我写诗,就是想用诗歌来思考农民的伤痛和命运。”陈亮的诗歌和他的生活状态息息相关,年轻时的诗篇多是田园风光的抒情,而现在,他在关注乡愁,思考农民脱离土地之后的精神返乡,思考农民在历史和当代的命运根源,“悲悯情怀”是他这个时期的基调。诗歌长于抒情,却拙于叙事,但陈亮的诗歌偏偏以大量的农村生活,描绘出了农民的疼痛和艰辛。

“多年过后,我依然会在这里。”陈亮说,多年以后,人们依然会在北平原上看到一个背搭着手,或者手提肩扛着累累的大地的果实,但依然思考的人;或者在城市的某个角落里做着各种各样的事情养家糊口,却依然怀揣纸笔,在梦里悄然返乡,惊醒满村狗叫的人;或者虔诚地擦净面前的书桌,所有底层的卑微生灵的命运通过一只廉价的自来水笔汹涌而出或嚎叫呐喊的人。

陈亮的诗

温 暖

那些小路们是温暖的,被暮色舔着

被庄稼的香气熏着,泛出微茫的白光

是人们走走停停走出来的那一种白

是柴草的骨灰洒在土上的那一种白

那面落满了鸟屎的东山墙是温暖的

墙上有个铁环,牵出的马在这里

踢踏打转,晃动肥膘,用尾毛甩打着

发红的蝇虫,它咴咴叫着,散发出亢奋

和少许劳役怨气。游街的豆腐梆子

是温暖的,好久没见到他了,今天

又突然出现,神采明亮的能照出人影

传说他患了癌症,相信这不是真的

父亲是温暖的,他几乎一直在菜园的井台

拔水浇灌,井水热气腾腾,让他

瞬间就虚幻了,看不出他是六十岁

五十岁?四十岁还是二十岁?而母亲

蹲在那里摘菜、捉虫,时间久了

就飘回家去。你也是温暖的,那一年

我在家养伤,墙上的葫芦花开了

你一早去邻家借钱,轻易就借到了

你的脸沁出汗,不断说好人多好人多

一头羊也是温暖的,天就要黑了

它还在吃草,肚子很大,准备要生育了

鼓胀的乳房拖拉出奶水,它的眼里

还有声音里,有种让心肝发颤的东西

它嘴里永远嚼着什么,似要嚼出铁沫来

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved