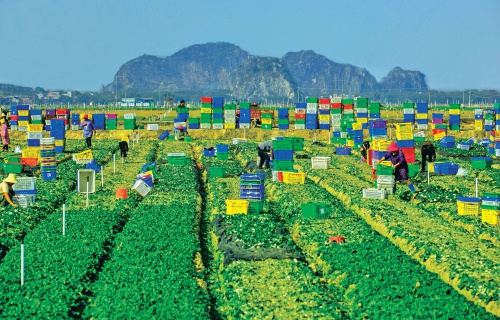

铺门镇供港蔬菜基地,菜农忙着采摘新鲜蔬菜。贺州市委宣传部提供

地处祖国南疆的广西,边境线长2615公里,其中不仅有1020公里的陆地线,还有1595公里的海岸线,“一湾相挽十一国”,有8个县(市、区)与越南接壤。

党的十八大以来,广西牢记习近平总书记嘱托,立足沿海沿边独特区位优势,努力在推动边疆民族地区高质量发展上闯出新路子,在巩固发展民族团结、社会稳定、边疆安宁上彰显新担当。从年产值百亿元的螺蛳粉小镇到打造大湾区绿色生态全程可溯源“菜篮子”基地,从秀甲天下的桂林山水到珠江上的“三峡工程”,从广西首家“国家湿地公园”到华南地区排名第一位的“中国大蚝之乡”……壮乡儿女踔厉奋发,砥砺笃行在建设新时代中国特色社会主义壮美广西征途上。

特色引路 百花齐放产业旺

谁曾想到,一碗几块钱的小小螺蛳粉,竟能做成产值上百亿元的大产业,成为各大电商平台米粉特产类销售爆款“网红”。2017年,柳州市建成全国首家以螺蛳粉为主题的特色小镇,规划占地3.6平方千米,以螺蛳粉包装生产为主导产业,现已初步形成“一镇五区”的基本发展格局,产业集聚区内建成标准厂房4.5万平方米,入驻企业11家,日产预包装螺蛳粉10万袋。“预计全面建成后全产业链产值将达到50亿元,今年主导产业及相关产业的总产值提升到200亿元。”柳州市农业农村局有关人士说。

产业立市,柳州明确提出“用工业的理念谋划推进螺蛳粉产业升级发展”,深度挖掘螺蛳粉历史文化内涵,完善上下游产业链建设,支持各大市场主体围绕标准化、品牌化、文化特色化延伸螺蛳粉产业链,实现产业集聚效应。打造一批柳州螺蛳粉及附属产业知名品牌,并通过打造“六个一”工程,实现到2022年底的“双百亿计划”。

一卉开百卉来。毗邻粤港澳大湾区的贺州市,每年约70%的绿色蔬菜供应粤港澳市场,是名副其实的粤港澳“菜篮子”。截至2021年底,贺州市建成广西集中连片面积最大的设施蔬菜产业核心示范区和广西首个供港澳蔬菜检验检疫备案基地,全市共建有11个供港蔬菜备案基地和18个粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地,是全区获得认证基地最多的地级市。

“采取出口备案优先办理和手续后补容缺措施,成立蔬菜生产基地指导专班,一帮一指导供港澳蔬菜基地属地备案,做到源头可控制、过程可追溯、质量有保证。”贺州海关关长姚戈甡介绍,海关联合农业农村部门,从质量管理体系的建立、申请流程等对企业进行一对一辅导,发挥粤港澳大湾区“菜篮子”城际合作平台,为符合条件的企业申请粤港澳大湾区“菜篮子”名单认定。今年计划申报“菜篮子”生产基地8-10个,助力贺州市率先在广西建成东融(供港)蔬菜产业核心示范区。

著名的“中国大蚝之乡”钦州市,近年来通过实施大蚝特色产业提升工程,扶持养殖龙头企业、养殖大户开展深海大蚝标准化吊养示范,落实健康技术措施,钦州大蚝呈现高质量发展态势,2021年全市大蚝养殖面积15万亩,年产蚝苗达1.3亿支(串),大蚝苗种及养殖产值突破30亿元,养殖面积、产量、苗种生产在华南地区均排第一位。产品远销海内外,并初步形成产销一条龙的产业化经营体系,带动水泥、竹木、物流等相关行业发展,从业人员达6万多人。

“把大蚝特色产业作为我市海洋渔业融入‘一带一路’建设,与东盟国家建立海洋渔业交流合作平台的重点产业,调整了水域滩涂养殖规划,划定了大蚝苗种生产区、养殖区、茅尾海和大风江种质资源保护区等。”钦州市海洋局相关负责人表示,下一步,将突出抓好大蚝品牌建设和钦州大蚝现代特色农业示范区升级工作,以建设完善中国特色农产品优势区为抓手,推动钦州大蚝现代特色产业提质增效,把“钦州大蚝”打造成中国农产品知名品牌,发展壮大海洋经济。

山清水秀 生态福祉金不换

去年4月,生态环境部通报全国地表水质量状况,柳州地表水质再次勇夺第一。

据柳州市生态环境局统计,2021年柳州市已建设统筹水资源、水生态、水环境的规划指标体系,并建设水环境大数据精准监测溯源系统,全面落实河长制,四级河长累计巡河10.26万人次,整治河湖“四乱”问题72个并全部完成销号,完成9条美丽幸福河湖建设,城市建成区黑臭水体全面消除。此外,2008-2021年,柳州市12个区、县累计建成投入使用农村生活污水治理设施240余套,全市农村人居环境质量不断提升。

“目前,广西柳州市水质已连续两年蝉联全国第一。今年将出台柳州市农村生活污水治理方案,进一步促进农村生活污水治理与卫生改厕、农村黑臭水体整治工作的衔接,并综合考虑人口规模、经济发展水平、自然禀赋、生态环境敏感程度等,因地制宜选择纳管、资源化利用、建设处理设施等方式推动农村生活污水治理。”柳州市生态环境局相关负责人介绍,未来将坚持发展与保护相结合,打造高质量发展模式,并将水污染治理与城市发展战略同规划、同部署、同实施。

红林苍翠,白鹭翩跹……走进北海金海湾红树林生态保护区,海风徐徐吹来,令人心旷神怡。离保护区不远的北海银滩上,市民和游客或散步休闲,或游泳戏水,尽情享受绿色福祉。

广西生态优势金不换。近年来,广西坚持生态优先、绿色发展,加快建设美丽广西和生态文明强区,山清水秀生态美的金字招牌更加闪亮。2021年,广西城市环境空气质量优良天数比率为95.8%,地表水水质持续领跑全国。

一江清水也见证着素有“山水甲天下”美誉的桂林市乡村之变。桂林市各级部门坚持紧扣漓江水质和水量,大力实施污水综合治理、生态补水、雍水科学试验、引水工程建设“四水治理”工程,严格控制漓江两岸工业、农业、养殖业、农村污染源,累计投入8亿元对漓江流域农村环境进行综合整治,沿岸城镇和乡村污水垃圾处理设施逐步完善。“山清水秀村子美,我们打心眼里开心。现在村里游客越来越多,大家不用出门打工就有活干。”潜经村村民白雪才高兴之情溢于言表。

地处贵港的大藤峡水利枢纽工程被誉为珠江上的“三峡工程”,大藤峡江段是花鳗鲡等水生珍稀、濒危鱼类赖以生存的生境,也是鱼类洄游的重要通道。“为保护河段的生物多样性和特有的鱼类资源及鱼类资源量,我们建设了红水河珍稀鱼类保育中心、大藤峡鱼类增殖站、仿生态鱼道等设施。”广西大藤峡水利枢纽开发公司相关负责人介绍,他们还将持续开展流域鱼类繁殖、水质监测、鱼类保育研究等工作,保护珠江水生态环境。

今年4月,广西壮族自治区审议通过了《中国共产党广西壮族自治区委员会关于厚植生态环境优势推动绿色发展迈出新步伐的决定》。“加快建设美丽广西和生态文明强区,筑牢我国南方重要生态屏障,让八桂大地天更蓝、山更绿、水更清、林更茂、田更沃、湖更美、海更碧,走出具有广西特色的绿色发展之路。”广西壮族自治区生态环境厅相关负责人说。

凝聚民心 团结奋进边关美固强

“打开门就是越南,走两步就进东盟”,是广西友谊关口岸的真实写照。同时,国家批复了凭祥综合保税区、凭祥重点开放开发试验区、中国-东盟检验检疫试验区、广西自贸试验区崇左片区等开放平台。

栽下梧桐树,引得凤凰来。从2018年开始,当地政府开始尝试互市商品落地加工,出台互市商品落地政策、方案,制定海关监管服务措施,如集中申报、上线移动申报APP、直通式运输、优化检验检疫等便利化措施,将进口的东盟特色农产品直接在口岸进行再加工,提高产品附加值,推动边贸转型升级。随着各项政策的落地,凭祥市吸引了众多企业入驻,逐渐从通道经济转变为口岸经济。

广西盐津铺子有限责任公司是一家专门生产休闲食品的加工企业,2018年开始入驻凭祥,利用互市落地加工的政策逐步发展壮大,投产仅一年,年产值便达到5300万元。新冠肺炎疫情期间,友谊关海关主动帮扶,出台通关便利化政策确保企业原料便利通关和供应充足,保证了企业及时复工复产达产。“对公司原料通关、生产经营、质量安全等一一进行指导,帮助解决了很多实际困难,互市落地加工政策让我们节省了原料成本、人力成本。”盐津铺子经理黄世忠告诉记者。

盐津铺子的成功带动了其他企业的投资参与,截至目前,凭祥市备案落地加工企业18家,涉及水果、中药材、水产品、凉粉草加工等多个行业,2021年特色产品加工产业规模以上产值达25亿元以上。

产业兴则百姓安。在六堡茶发源地梧州市,曾经的山坪村因交通不便、信息闭塞,是当地19个自治区级重点贫困村之一。在六堡茶产业带动下,2016年山坪村实现全村脱贫摘帽;2020年,原生态农业旅游度假田园综合体、清洁能源风电项目等相继落户山坪村;2021年,山坪村“农房特色风貌塑造”顺利实施,硬化道路通村到组,文化广场、图书馆、篮球场等设施一应俱全,偏远的瑶寨也实现了安居乐业。

“坚持把产业振兴作为总抓手,积极探索民族团结与六堡茶产业振兴融合发展新路子,举全市之力推动六堡茶产业发展,带领群众增产增收,促进各民族群众共同繁荣发展。”梧州市民宗委有关负责人介绍,该市成立以市委书记和市长为双组长的梧州市茶产业发展领导小组,形成全市上下齐心全力发展六堡茶产业的发展格局,并创新“万亩茶园党旗红”品牌,推进党建与六堡茶产业发展深度融合,实施3年行动计划,从茶苗、茶园、茶企、茶师、茶市、茶城6大关键环节着手,通过整合资源,引导全市六堡茶企业抱团发展,系统推进六堡茶产业做大做强。

与此同时,启动茶船古道东融文化精品“五个一”工程,以茶故事为载体促进各民族群众广泛交往交流,全面挖掘传承茶文化,打造各民族文化融合发展的共有精神家园。“近年来,六堡茶生态旅游区累计接待游客超200万人次,把茶区变景区,茶山变‘金山’,不断增加各族群众幸福感、获得感。”该负责人表示。

作者:农民日报·中国农网记者 阮蓓

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved