感谢万物互联的时代,每个普通人都能写作,都能留下自己的文字,都能被看见。

我从来不觉得自己是个作家,我觉得自己是撞大运了。我属于那种从农村出生的普通女性,懵懂、惊惶、倔强、坚韧。小的时候家里很穷,大多数时候吃红薯,偶尔吃一回馒头。我是个穷人,却又有富人的风度,我吃馒头要剥馒头皮。父亲耐心地一点一点帮我剥馒头皮,从不说我一句。最后,他把剥了皮的馒头递给我,他把馒头皮吃了。

一

我们兄妹五人的名字都是母亲取的。母亲给大哥哥起名范云,给小哥哥起名范飞,希望两个儿子能成人中龙凤,腾云驾雾。母亲给我们仨姐妹的名字起得随意多了。我是最小的娃子,菊花开时生的,妈妈就给我取名范菊人。十二岁那年,我看了当年最流行的言情小说《烟雨濛濛》,是琼瑶阿姨写的,便自作主张,改了名字,管自己叫范雨素。

大哥哥从小就有学习自主性,但没有上学的天赋。每天夜里,舍不得睡觉地学习,考了一年,没考上大学。复读了一年,差两分就够到分数线了,他决定不再复读了。他说家里太穷,不好意思读了,因为他是有良心的人。他又滔滔不绝地讲了以后的打算:要像族人范仲淹、范文澜那样,做一个青史留名的大文学家;要像家附近鹿门山上的乡贤孟浩然一样边耕作、边写作。大哥哥只要干庄稼活,就跑路了,然后,拉着刚学会说话的我,大腿一拍,说自己腹内装有五车书,连着说上八个小时。

他一再强调他的良心,总说起他一个住在跑马冈的王姓同学,家里房子后墙都塌了,还要复读考大学。大哥要做有良心的人。因为大哥扑通扑通的良心,我们家日子过得更苦了。记得他高中时我们家吃红薯,喝稀饭,吃青菜,青菜里还有点滴油星。自从大哥要当文学家后,家里就都不吃油了。大哥买回来很多很多的文学杂志,中外当代、现代文学著作,中外古典名著。爱看小说的我们在家里没有话语权,但也不计较菜里有没有油。看到家里有这么多的精神食粮,就很高兴了。

我的小哥哥是神童,比我大八岁,他长得如男版的山口百惠,八岁能背一部《水浒传》,我在襁褓中时,他每天晚上在堂屋里开书场,一村的人来听他说书。

我从记事就围着大表姐团团转,希望大表姐的美貌如感冒病毒一样传染到我身上。大表姐身上全是优点:会干庄稼活,干地里活不像别的小孩一样老跑路,而是如将军花木兰一样,一板一眼,精干利索,能从早上干到天黑。大表姐的手如七仙女一样灵巧,任何繁复的毛衣花样,大表姐看一遍,就会织。大表姐有阅读习惯,村里有阅读习惯的少年、男青年都把书送到大表姐手里。

大表姐虽然接受的学校教育少,但无师自通,会看一本一本砖头厚的小说。大表姐长得漂亮,脸若门口塘里粉色的莲花,脖颈如堂屋里中堂画上的仙鹤的颈子。我看到大表姐就想到奶奶教我的儿歌:鸡冠花,狗尾草,白鹭对乌鸦。我认为大表姐是一朵鸡冠花,是一只白鹭。我从小自卑,自认为自己是狗尾草、黑乌鸦。但大表姐看的书我全部看过。

我在知识的轰鸣声中长大。在我长大后,我决定和他们不一样,要和他们有不一样的故事。我看到小哥哥有本韩树英的《通俗哲学》,我觉得学哲学才是“高大上”的人。

我在九岁那年,看了在兰州上大学的堂哥带回来的《读者》杂志,里面有一个故事是《哲学家如是说》,是讲希腊科林斯的,说第欧根尼什么也不干,每天睡在垃圾桶里,可是还是有很多人尊重他,听他说话,连大帝亚历山大也来到他的面前,向他表达敬意。我觉得做这样的人太幸福了,不用写作业,不用割猪草,不用放牛,还受人尊重。于是,我在儿时便有了理想,要当个中国的第欧根尼。

二

二十岁时,我刚来北京,那时候整个人是混沌的,什么也不懂,就有一种天然的自卑感,觉得不如人家城里人好,而且把日子过成了一地鸡毛,一塌糊涂,穷得叮当响。我在被我叫做“第欧根尼的狗窝”的出租房里放了很多书,翻开那些书时,好像跟有过一面之缘的人终于做了朋友。我用童年的理想鼓励自己活下去。既然选择了做第欧根尼,那就要不惧贫穷,不惧困难,不慕荣利和富贵。虽然我没当成哲学家,但是我做育儿嫂,一样不用写字,只说话就行。我从来没有奢望去当文学家。

我这一辈子都糊里糊涂地活着,麻木地赚点儿钱,养活自己的孩子。2012年春节,我和孩子一块儿看春节联欢晚会,有一个小品叫《荆轲刺秦》。第二天,我跟孩子说,这个小品我能写一个小说,你看你舅爷爷不就跟项羽一模一样。大孩子说是啊,舅爷爷不就跟项羽一模一样。

直到2014年,我参加了皮村文学小组(在北京市朝阳区金盏乡皮村,爱好文学的打工者自发形成的一个文学小组),才开始写这部科幻小说。等到2017年,我凭借《我是范雨素》一举成名,仍然没有写完这部小说。成名后,我辞掉了月薪六千的育儿嫂工作,每天上午去做家政工,下午和晚上读书、写作。

范雨素(前排左三)参加皮村文学小组的活动。

范雨素(前排左三)参加皮村文学小组的活动。

自己在屋里坐着,我就很充实,很幸福,很满足。两面都是书,我可以天天看《知音》,看《故事会》,听毛不易,听钢琴、小提琴、古琴。我谁的歌都听,管他这个人是阳春白雪啊,还是下里巴人,我全部都喜欢他们。看书也是,什么书都看。有些人,干什么都弄个鄙视链,对看《知音》的也鄙视,对看《读者》的也鄙视,也不瞅瞅自己。

而且多看书可以看到各种各样的苦难,会正确认识自己,会觉得很幸福。日子过得不好的时候,我就看《三毛流浪记》,看《鲁滨孙漂流记》,看《我的遥远的清平湾》,我吃的苦,跟小说里的文学形象一比,都不算什么。文学给了我精神上的支撑。王安忆的《69届初中生》、刘震云的《塔铺》,我都能背。

后来,我成了网红,很多人好奇地问我,为什么不借此机会发大财?可是,我童年的理想、童年的意识是要做第欧根尼呀。我只想躲在城市的一个角落里,一个垃圾桶里,默默地活着,只要饿不死就行了,我不想违背自己童年的理想。宇宙广袤,什么样的生命都具备,我只愿按照自己的生活方式活着。而且我安慰自己,一无所有的人最幸福,因为世界上有那么多我不需要操心的东西。因为没有,也就没有物质的东西需要操心。

张爱玲说,出名要趁早。因为这名声来得太晚,我麻木了,我没感觉了。一个中年大婶,成了名,总让我感觉像老奶奶戴了六七岁女童的柳条帽,滑稽、可笑。我总是默念日本作家清少纳言的《枕草子》里“不相配的东西”:身份低的女人,穿着鲜红的裤子,看上去都是不相配的。告诫自己,躲进虫洞里,不要被某些自诩“高贵”的人嘲笑。

我从来没奢望去当文学家,却因为一篇文章,莫名其妙地成了网红。有人看了我的文章,说那是北大人代笔的,说有人要把我一个目不识丁的育儿嫂推进文学的殿堂。我不明白,文学的殿堂都已经站满了?我走不进去,只能被人推进去?

还有人说,我的文章有两个世界的视角。其实城里人对农民误解很深,实际是农民都在忙着把日子过得更好,没空理别人。在我们襄阳的农村,你家盖了两层楼,我家要盖三层四层的。盖一栋,还要去城里买一套。城里建的商品房,大部分是农民去买的。但城里人和农民好像生活在两个平行世界,谁也不理谁。

普通的打工者现在只操心孩子的教育问题。他们希望自己的孩子能像城里的孩子一样,得到良好的教育。留在农村的农民最担心儿子娶不上媳妇。他们的焦虑和恐惧,本质上与城里人没有什么不同。城里人过得好一些,操心的也是怎么样不从现在的位置上掉下来,他们为了维持现在的生活水平,要挣更多的钱。

王尔德写道:以上帝的视角或者以老天爷的视角,我们都在沟里。有的人在沟底,有的人在沟沿,有的人在沟边那块最大的土坷垃上。沟里的人们,仰望星空的人们,我们没有什么不同。

忽然间我给自己定了一个目标,要写好这本小说,不管能不能出版,能否赚到钱,我要做好这件事。虽然每天箪食瓢饮,吃得特别差,住得也特别差,但因为有了目标,就有盼头了,有精神头了。

三

我们都知道生存是第一位的,为什么还要做这些风花雪月的事儿?我觉得跟人的生命有限是有关系的。我们文学小组有个家政工朋友叫施洪丽,她有一次去拜访曹雪芹纪念馆,看到两棵古老的槐树,她感慨:“这世界上的一切生命都是会消逝的,什么能让它们留下来呢?大概只有曹雪芹那样的文字吧。”

我很清楚,我写小说,弄不好几年的时间都扔了,也赚不到一分钱,那也没关系,扔就扔了。电影《寻梦环游记》里说:“人的死亡有三次,一次是呼吸停止,一次是葬礼,最后是当所有你爱的人也都离世或者把你遗忘了。”但如果有一个人有了文字,有限的生命就进入到无限的时空中了。

我二十岁来到北京,在北京的鬼市摆摊,在东三环的一条马路上听到了各种各样诡异的、奇特的故事。我总觉得这些故事就是水中的投影,每个人讲述一遍,就是影子被扔了一颗石子,故事显得神秘、模糊,我想把听到的故事串联在一起,如童年时做作业,把几个词连成一句话,或者是把几句话连成一段话,用连线的方式做题。

我不知道如何把我听到的故事串联在一起,觉得用“我”开头会让听故事的人更易产生信任,只有这样讲,别人才不会离开书场,才有人听,如莫言的《红高粱》就是以“我爷爷、我奶奶”开头。

文学小组开办到今天,有好几百人参加。北京这样的地方,免费的文学讲座多极了,但有时候我们这些人是不好意思进的。你说考上“985”“211”的农村学生都有天然的自卑感,何况我们。我们文学小组在皮村工友之家,不是那么冠冕堂皇的地方,甚至看起来破破烂烂,谁都能推门就进。我们有一个公众号,有一本文学期刊,还有一个教室当课堂,这些跟工友的气质相吻合。大家觉得,这里真是一个好地方。

文学小组的老师都来自著名学府。北京大学的张慧瑜老师坚持至今已有七年。在我和工友眼中,他做我们的老师是一件只有奉献没有收获的事,因为有的工友要生存,连晚上上课的时间都挤不出来。在这种看不到成果的劳动中,慧瑜老师仍默默地奉献着。这个世界因为有了这些奉献的人,而变幻出诗意的篇章。

我的工友们大都写自己的故事或者亲身经历的故事。我们写作的意义是什么?不会为我们带来名和利。有的说,写作使我们被看见,使我们受到尊重;有的说,写作使我和别人不一样了,使我在平凡的生活中有了非凡。每个阅读的人,都能提起笔来写作,有一个文学梦,是我们每个人心中隐秘的愿望。你具备了写作能力,你具备了表达能力,你被别人看见了,那你就不在阴暗的角落里,就没有人敢忽视你了,至少不受欺凌了。有一次,一个家政工跟我说,她写的一篇文章在公众号发表了,高兴得一夜没睡觉。她的人生经历被看见了,文章被发表了,再小的公众号发表对她也是一种认可。

当然,我们也感谢今天这个时代。如果没有互联网,我们就不会被那么多人看见。

莫迪亚诺说,我们都是海滩人,沙子只把我们的脚印保留几秒钟。村上春树说,经过一段岁月之后,再以旅行者的身份去拜访一个曾作为居民生活过的场所,是一件相当不错的事。在那里,你好几年的人生被切割下来,好好保存着,就像退潮后的沙滩上一串长长的脚印,十分清晰。

苏东坡说,人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

科学家说,虽然科技日新月异,但能把信息保存得最长久的方式,还是古老的文字。我们写下文字,就是把海滩上的脚印做成了一件大地上的田园石刻,做成了一件与大地永恒的雕塑,它使我们的精神生命永恒。著述和繁衍是仅有的能对抗死亡的两种方式。

感谢万物互联的时代,每个普通人都能写作,都能留下自己的文字,都能被看见。

我写故我在!

四

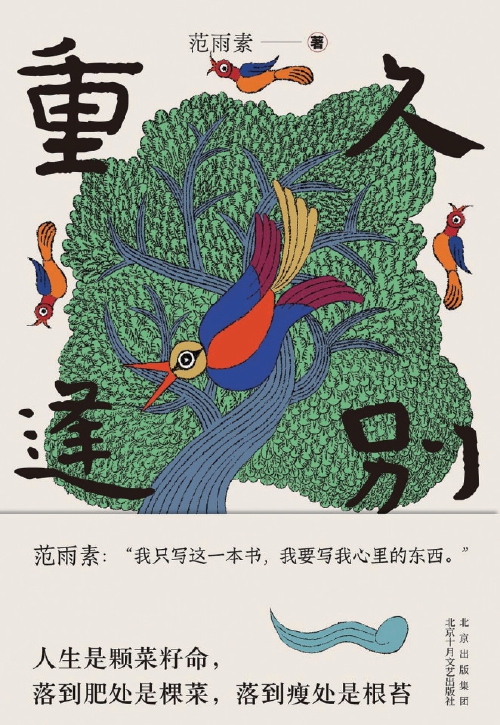

今年,我的小说《久别重逢》出版了,我写这本书的过程,让我想起了古诗“铁马冰河入梦来”。

《久别重逢》是我在2015年春天就完成的初稿。我当时没觉得有出版的机会,后来在2017年春天,因淡豹老师约稿,我写了《我是范雨素》一文,一夜成名。于是,《久别重逢》有了很多出版机会,但依然命运多舛。最后在张慧瑜、张引墨、林妮娜等老师的帮助下,在十月文艺出版社出版了。

小时候,家里头有一套《上下五千年》,是林汉达先生编的,我把这套书翻成卷毛脏书了。长大后,我在《青年文摘》上看到一篇文章,说林汉达先生和周有光先生在干校劳动,看护玉米,不想在成熟前被人偷盗,林汉达先生就边干活边思索《上下五千年》里的字、词、句,从文言到孩子能看懂的词句。他和周有光先生商榷,鳏寡孤独怎么翻译成白话文。正如季羡林先生所说,生命的意义是对人类发展的承上启下,承前启后的责任感。因为有上一代人对下一代人的层层托举,中华民族一直延续,一直欣欣向荣。

张慧瑜老师说,《我是范雨素》是《久别重逢》的压缩版。我个人感觉,《久别重逢》是《上下五千年》的压缩版,从春秋战国一直写到当代。《久别重逢》里的时空是用全息、分形、叠加、抻拉这八个字来描述的,是梦的世界。

小时候看《上下五千年》,经常有错觉,秦汉和隋唐没有区别,南宋和南明也有相似之处。因为有看《上下五千年》的基础,我想把我知道的历史知识串联在一本书里。

我写的时候,什么都没想。写完之后,感觉像小说《黑骏马》。《黑骏马》是以一首内蒙古民歌《钢嘎哈那》穿插而成,而我是以当下的流行歌曲穿插全文的。《黑骏马》里有小说主人公的罪感和耻感,是赎罪之旅。《久别重逢》也同样如此。

《久别重逢》的编辑裁剪得当,把和赎罪之旅无关的情节都删了,使小说简洁、有力。我写这篇文章时,常感觉自己“似魇似呓”,是因为写作时,我觉得就像在回忆昨晚做的梦,而梦是时空碎片的组接。《久别重逢》如丐装,如一个人穿上了一件补丁摞补丁的百衲衣。一个一个的历史细节拼凑出了一本书。

我写的时候,没想那么多。写完之后,我在思索小说里三个人的异同。浣纱女、漂母及故事的主人公。浣纱女、漂母都在水边浣纱,在历史上没有留下名字,只留下了“千金小姐”“一饭千金”两个故事。她们两个人的故事是时空重叠,是中古史复印远古史。

我琢磨,一百年前女人连名字都没有,叫“某氏”,像林徽因、陆小曼这样有名字的女人寥若晨星,所以被写民国想象体的人利用,说民国好呀,大师辈出。

我的母亲、我的祖母是新中国成立以后才有名字的。如今,女人不仅有了名字,农村女人因为男多女少的缘故,物以稀为贵,大白菜成了龙舌兰,还有了至高无上的地位。

故事主人公命运和这两位的区别不大,在做保洁、保姆。不同的是,她上过学,还有了名字。她的母亲,她的奶奶在出生后都是没有名字的人,而她生下来时,社会习俗已经给女性取名字了,这不是历史一直在复印,是历史已可以改写。

新中国成立时,素人写作有“南高北崔”(高玉宝、崔八娃),是男性,没有女性。七十多年后,时代洪流中涌现出了不少素人写作的女性,如姜淑梅、杨本芬、秀英奶奶、韩仕梅、邬霞、陈慧……我们成了历史书中的一枚书签。

作者:范雨素 口述 农民日报·中国农网记者 颜旭 整理

版权声明:本文系农民日报原创内容,未经授权,禁止转载。任何单位或个人转载,请致电010-84395223或回复微信公众号“农民日报 ID:farmersdaily”获得授权,转载时务必标明来源及作者。如有侵权,本报将保留追究其法律责任的权利。

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved