编者按

劳动创造幸福,奋斗书写华章。在“五一”国际劳动节来临之际,本期两岸农业合作专题向所有扎根大地、辛勤耕耘的劳动者,尤其是为推动两岸农业合作挥洒汗水的劳动者致敬。吴炳璋、简大荣、吴森源是两岸农业交流合作中涌现出的杰出代表。他们跨越海峡,将台湾与大陆之间的农业技术、经营理念等互通有无,在广袤的田野间播撒希望的种子,不仅成就了自身事业,带动了乡村发展,更促进了两岸农人的交流与合作。他们的故事,是对劳动精神的生动诠释,也是两岸融合发展的温暖注脚。

农业是两岸共同的血脉根基,期待更多像他们一样的奋斗者,以汗水浇灌土地,以智慧追逐梦想。属于劳动者的节日即将到来,让我们携手同行,共绘乡村振兴的壮美画卷!

吴炳璋:“黑猫”唤醒古村落,两岸青年促乡建

在福建省厦门市集美区后溪城内村,有一幢洋溢着热情活力的番仔楼,这里是“五一”假期前后不少慕名而来的游客们参观游玩的热点,门匾上的“黑猫树屋”也是当地亮眼的一处地标符号。

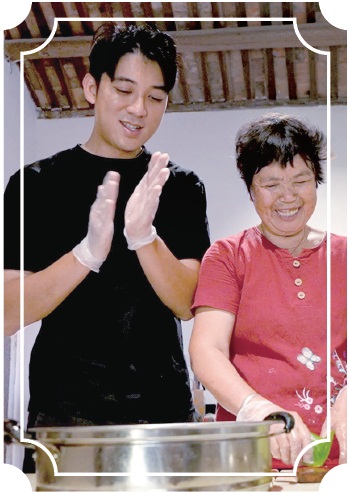

吴炳璋(左)与村民一起参加活动。受访者供图

“黑猫”是指台湾青年吴炳璋带领团队打造的“黑猫两岸青年文旅基地”。吴炳璋与团队正通过“聚融模式”的创新方式推动乡村振兴,把这座有百年历史的古村落打造成闽台乡建乡创的合作样板村。“我们的目标是通过文化推广和产业孵化,为村庄的发展注入活力。”吴炳璋和其团队的努力,不仅让这座有三百年历史的古村落焕发新生,也为两岸青年搭建了一个文化交流的平台。

一座城隍庙承载两岸同根文化

在后溪城内村的南门处,矗立着厦门规模最大的城隍庙:霞城城隍庙。这座古庙不仅是当地的标志性建筑,也在百年间承载着两岸同胞的共同记忆。道光元年(1821年),同安人陈金绒奉请霞城城隍庙城隍金身渡台,于1859年在台北大稻埕建霞海城隍庙。自那时起,厦门的这座城隍庙便被视为台湾城隍庙的“太祖”。

每逢农历五月十三和农历十一月廿二,也就是城隍爷祈安日,不少台胞都会跨越海峡而来,共同参与庆祝这一盛典。闽台同胞因为城隍庙而结缘,城隍庙成为两岸共有的民间信仰文化,增进了两岸民众亲情、友情。

吴炳璋自幼在台湾乡村长大,深受闽南文化影响。2018年,他来到厦门,开始了餐饮创业之路。尽管初次创业因疫情而受挫,但他并未放弃。在聚融基地负责人的推荐下,他参与了两岸“网红”直播比赛,逐渐掌握了新媒体运营技巧。凭借对乡土的深厚情感和乡村成长经历,他决心成为一名“乡村推荐官”。而后溪城内村的历史背景,与台湾同根同源的文化特征,都为吴炳璋提供了丰富的素材和灵感。“我们过往都主要采用研学与人才培养的方式。研学营我们一直在持续举办,叫‘手创青村’。”作为“黑猫两岸”基地的负责人,吴炳璋每年都会参与筹办两岸相关交流活动,带领台湾地区的青年与大学生来到后溪城内村,与大陆青年共同合作,为后溪城内村带来新变化。

吴炳璋团队充分利用这些文化资源,通过研学营指导两岸青年根据后溪城内村的文化特色,拍摄推广村风、村食、村歌等,进行新媒体推广和文创产品制作。以文化创意带动乡村文旅发展,让这座古村落重焕生机。

后溪村村民们说,现在越来越多人知道城内村,知道我们有一座建成300多年的城隍庙,游客越来越多,年轻人也会经常回家看看。

盘活老宅古厝融入乡村改造

乡村振兴改造是一个循序渐进的过程。吴炳璋团队选择的路径是从点到面,逐步摸索出合适的路径与规划。土木工程专业出身的吴炳璋对于乡村基建、村道整治有一定经验,这也成为他投身后溪城内村改造建设的一大优势。城内村中有不少保留了闽南文化特色的古建筑,古宅内部被打造成复古供销社、酒药铺,还有充满文化特色的“月老办事处”。这大多出自“黑猫两岸”基地中两岸青年的灵感。

“我们的力量较为微薄,不太可能一次性、大范围做很多事。”吴炳璋说。从最开始改造供销社、月老办事处开始,他与“黑猫两岸”团队一步步摸索出合适的路径与规划,由点及面地开展工作,循序渐进地让后溪城内村“换一副面貌”。

对于改造的具体过程,吴炳璋说:“改造老宅其实是一件挺难的事情。因为需要摸清每个老宅的安全隐患,有很多隐秘位置比较难勘察。”除此之外,每一项改造还需要符合村落的整体环境与格调,这也是为什么吴炳璋会在每次两岸研学营开展期间,让参与的青年学子先行在村中调研,以更好地体会、把握这里独有的闽南风情文化。

改造初期,后溪村存在着诸多问题:特色古厝部分破败,特色文化典故欠缺传承、在空间和视觉上呈现不足,整体建筑风貌参差不齐,绿化景观数量较为稀少。在各级政府和吴炳璋等台青的高效合作下,按照“统一规划、利民便民、凸显特色、模式轻便”的思路,高效整理改造公共空间,着力解决污水处理、杆线整治、清洁绿化、村屋修缮等问题,不仅盘活了老宅老院,改善了村容村貌,更为村庄发展增添活力、注入动力。

以共建理念实现长效发展

2024年,后溪城内村的改造项目被福建省住房和城乡建设厅评为福建省“闽台乡建乡创合作样板村”。在吴炳璋看来,这个称号意味着更多责任。“其实我们往常做的,更多是怎么样把后溪城内村变成一个网红打卡点,一个网红村。”不过在打造过程中,吴炳璋发现,改造的重心应该是如何与村民融合,实现真正的共建共享,让村民实实在在享受到乡村振兴带来的红利。

在团队进入村庄初期,村民们的态度以疑惑居多。“村民们不知道,也不了解我们在干什么。”项目与村民的关系转折点在2020年底、2021年初,吴炳璋团队积极参与村庄的维护和建设,比如担任志愿者、共同创作村歌等,与当地村民的联系日益紧密。

吴炳璋计划推进实现与企业、村镇联合,打造更大的“村集体”。“以往我们自己和村民租赁房子进行改造,效率比较低。如果村委会出面参与协调,就能大大提升效率。”不仅如此,吴炳璋认为,引入企业可以更好提升盈利能力,通过打造具有吸引力的项目招商引资,产生的商业流量和人流量可以提高村民的分红收入。

吴炳璋举例说,后溪城内村的一些村民敏锐地抓住了两岸青年研学活动带来的流量利好,用闲置的老宅开设了青年旅社、餐厅等。“目前全村大概已经有2000多间(旅社)房间。在改造后期,每间旅社的租金已达到800元至1600元不等,有效提升了当地村民的收入。”他说。

后溪村党委副书记黄宇星说,城内村的乡村旅游产业,很大程度上得益于近年来两岸青年齐心协力用文创点缀村落。截至目前,后溪村已经拥有27个台青入驻团队、15个台青商业点位,2024年共计举办了30余场活动,累计吸引1.5万人次参与。

“通过年轻人举办的各种活动,可以很好地让周遭的人,甚至是再远一点的人来到这个村庄,游玩也好,参观也好,我们希望这种方式可以一直持续下去。”村庄日新月异的变化让吴炳璋深刻感受到,扎根大陆投身乡创乡建是一份十分有意义有价值的事业。如今,实现蜕变的后溪村,证明了这群台湾青年选择了一条正确的道路。

作者:农民日报·中国农网记者 赵洁 实习生 王子谦

简大荣:以科技赋能现代农业的“万斤先生”

在福建省漳州市云霄县的田间地头,农户们对简大荣忙碌的身影并不陌生。他时而蹲下查看土壤墒情、蔬果长势,时而与农户讨论施肥方案。这位来自台湾高雄的农技专家,自2010年跨越海峡扎根大陆,用技术架起两岸农业合作桥梁,成为当地农户口中的“万斤先生”。

简大荣原本学习经营管理,与农业的缘分始于家族传承。父亲在台湾从事水果种植,从小耳濡目染的他,二十多岁起便开始回家帮忙,从而对农业产生兴趣。

让他与大陆结缘的,则是2010年的一次机遇。彼时,他跟随台湾农业界泰斗孙明贤来到山东寿光等地考察,参与台农创业园区的合作项目。此后,他深刻感受到大陆农业的巨大潜力和发展空间。

2018年,简大荣来到漳州市云霄县,担任漳州绿州农业发展股份有限公司(以下简称“绿州公司”)的技术顾问,正式开启了他在这片土地上的深耕之旅。七年来,他始终致力于通过改良品种、精细管理等方法提高蔬菜产量,将自己的专业知识毫无保留地传授给当地农户。“农业不是‘靠天吃饭’,而是科学和经验的结合。”简大荣强调。凭借对农业科技的深刻理解与创新实践,简大荣已成为推动当地农业智能化转型的领军人物。

“这才两个月,直径就已经达到3.5~4公分了,预计亩产能超过1.2万斤。”在绿州公司的蔬菜大棚内,简大荣指着茁壮成长的螺丝椒,开心地说。由他引进改良的蔬菜品种螺丝椒,个头大、颜色亮,试种效果好于预期。“我们这个棚主要是实验,实验完成后,明年就可以在大田量产。”他补充道。

简大荣在基地查看辣椒长势。受访者供图

在当地,简大荣有个“万斤先生”的称号。由他引进改良的番茄、辣椒亩产都能突破1万斤,这让周边6个乡镇4000多户农民实现增产增收。

亩产万斤,并不仅仅是种子的原因。

简大荣坦言:“目前只要是经过改良的品种,各类蔬菜水果都很容易达到亩产万斤。其中的关键在于种植,也就是日常的田间管理。”

“农业种植是个系统工程,从育苗、施肥到田间管理,每个环节都至关重要。”他特别强调肥培管理的重要性,“种植前要施好基础肥和有机肥,保证土壤有机质充足,这样根系才能长得好。不同生长阶段,对肥料的需求也不同,要精准施肥、不能浪费。”

在农业种植理念上,简大荣有着自己独特的见解。他把植物当成“人”来照顾,“植物就像人一样,需要精心呵护。比如女人生完小孩要‘坐月子’,植物挂果后也需要营养供给,不然就会老化,影响产量和品质。”他认为,在种植过程中,要关注植物的每一个生长阶段,提供精准的营养和管理。

当然,在与农户合作的过程中,简大荣也曾遇到不少挑战。“有些老农民有着自己的种植经验,对新的管理方式接受起来比较慢。最初让农户接受未知的新品种,也是难上加难。”他回忆道。

为了打消农户的顾虑,简大荣带头在绿州公司建起了300亩的示范基地,新品种都要自己先种先试。“一年一年的,让他们看见成果,他们才会接受。现在他们都很习惯了,也很愿意种植。”他说。

为了让蔬菜种得更好,这两年,简大荣和绿洲公司的技术团队把重心放在了新技术的运用上。蔬菜集约化育苗、水肥一体化智能灌溉、病虫害绿色防控、基质栽培等领先技术陆续应用在了一线生产中。

“这就叫科学农业,它比较精准地给予需求,不会过量,也不会浪费。未来的AI人工智能,我们给它数字之后,它全部可以自动。”简大荣说。

亲历着大陆农业的突飞猛进,简大荣正介绍更多台湾农业人才和农业项目来大陆发展。他坦言,在农业方面,两岸融合有很好的基础、很广的前景。

采访结束后,简大荣还分享了一份详细的项目书,计划在云霄县建设两岸智能农业台湾青年双创基地,希望能为两岸农业交流合作搭建更广阔的平台。“我希望吸引更多台湾青年到大陆来,他们是农业传承的希望。”他说,“创业基地会整合各种资源,为年轻人提供政策支持和发展机会。”

从台湾农技专家到大陆农户口中的“万斤先生”,简大荣在田间的忙碌背影已成为两岸农业交流合作的生动注脚。他坦言,大陆广阔的市场与政策支持为台农提供了前所未有的机遇。“农业需要耐心,更需要创新。我希望用科技架起桥梁,让两岸农业共享智慧成果。”

作者:农民日报·中国农网记者 宫宇坤

吴森源:以兰为媒架起两岸农业融合“创新桥”

兰花作为中国传统名花之一,在中华文化中象征美好、高洁,自古以来深受广大文人墨客喜爱,享有“国兰”之美誉,一直是海峡两岸文化交流和经济合作的重要载体之一。明代文学家陶望龄的《养兰说》中首句就曾提到,兰花属“闽产者贵”。

在福建省三明市清流县台湾农民创业园(以下简称“清流台创园”),人们谈到兰花就自然而然地谈到台湾花农吴森源。作为森源兰蕙生物科技有限公司的创始人,吴森源深耕兰花产业三十余年,不仅致力于将国兰育种技术推向国际舞台,更以创新精神与实干情怀,不断为两岸农业交流合作努力耕耘。

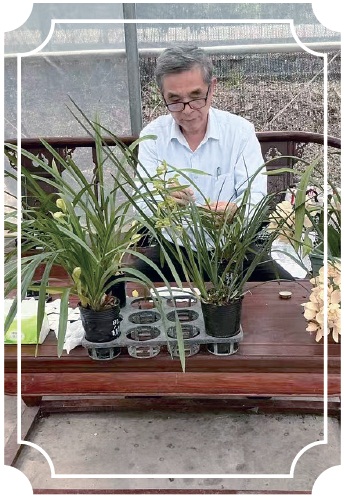

吴森源在大棚内察看兰花长势。受访者供图

来自台湾苗栗县的吴森源,年轻时曾是一名杂志社记者,因编辑撰写兰花相关的书籍而与兰花结缘。他敏锐捕捉到兰花产业的潜力,毅然辞职投身花卉产业。早在1999年,吴森源来到广东翁源与朋友合作种兰养兰,开启了大陆创业之旅。

2009年,他赴福建清流考察,发现这里的气候适宜,森林覆盖率极高。“清流的自然条件绝佳,最热的建兰、墨兰可以种,最冷的蕙兰、高山春兰也可以种。空气、水质也都很好。”吴森源说。

良好的种植环境和大陆市场的无限潜力让吴森源决心扎根福建。“来到清流的前12年,我平均每年投入500万元建设高标准温室大棚,总共投入大约6000万元。”他说,“投资讲究天时、地利、人和,虽然大陆有不少地方都可以种植兰花,但从人和方面来看,清流目前是我在大陆最好的选项。”

据吴森源介绍,国兰的育种、组培、栽种投入高,回报周期慢,既需要好的生态环境,也需要一个良好的营商环境,清流台创园正符合这些要求。“例如项目资金、贷款等方面,只要找到清流台创园管委会,他们都会立刻帮我解决。”他对记者说。

凭借清流台创园的政策支持,吴森源迅速建成亚洲最大的国兰组培中心,年培育新品系达两三千种,年组培能力突破600万株。

国兰从品种选育到形成成品花,约需10年时间。运气好,第一代杂交就能选出好品种,再切芽组织培养,5年后才有一定量的苗,再到成品开花又需要5年,前后共计20年才有收获。若运气不好,再杂交一代,又要多加10年。一旦成功,便能迅速规模化生产抢占市场先机。

吴森源坦言:“不改变就会被淘汰,只有不断创新、不断改变,你才能永远拥有这个市场,拥有制高点。”

为创新国兰品种,吴森源将科技研发视为企业核心,每年投入企业总收入的七成资金用于技术研发。他首创的“洗衣式”兰花组培新模式,一改传统的一道浸泡方式为多道工序清洗,母本受损程度大幅下降,将切芽成功率由不足10%提升到80%左右,遥遥领先于同行业水平。这一技术的突破不仅降低生产成本,更使清流成为海峡两岸最大的国兰繁育基地,带动当地多家企业加入兰花产业链。

对兰花而言,“第一产业”是种苗繁育,边种植边销售;“第二产业”是组培量产,将兰花作为商品出售;“第三产业”则可以制作兰花香精、兰花茶、兰花酒、兰花泡菜、兰花药膳等系列衍生产品。

已经在大陆发展20多年的吴森源见证着市场的不断变化。“从最初的‘一产’‘二产’,到现在我正在筹备新公司,准备回清流继续发展‘第三产业’。”他说,“目前筹备工作已在进行,去年在台湾已培育300多个兰花新品种,今年计划重新出发,一年之内希望扩张十倍。”这位年过六旬的“兰花匠人”对未来充满信心。

“种植兰花可以陶冶情操,每次心里烦闷时,到兰院走一走,回来后心情就不一样了。”纵然事业几经起伏,这份心底的热爱始终支撑吴森源与兰花为伴。多年来,他积极吸纳大陆科研团队,培养本地农户参与研发,形成“台湾经验+大陆实践”的融合模式。清流县政府为其提供土地租金补贴、基础设施支持,并协助对接电商平台,拓展销售网络。

未来,海外市场也是吴森源希望拓展的重要方向之一。他曾利用最受西方欢迎的洋兰品种——大花蕙兰与各种国兰杂交,创作出的新品种不但保留了国兰的芬芳,并且花朵大小是原国兰的三倍,令许多外国客商赞不绝口。

“我曾做过实验,我的兰花品种从花杆上切下来插瓶一个多月都不会凋谢,这就具备了长途运输的条件。”吴森源说,“兰花在欧美市场的表现一直都很好,如今物流空运发达,让鲜切兰花行销全球指日可待。”

作者:农民日报·中国农网记者 宫宇坤

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved