2025“活力中国调研行”安徽主题采访团走进位于合肥庐阳区,一座重达6000吨的“人造太阳”正加速组装,它的成功或将开启一个近乎无限的清洁能源时代——这里没有核辐射威胁,没有碳排放困扰,只有一度电成本接近零的终极梦想。

“核聚变一旦条件失效,反应会瞬间停止,就像关掉水龙头一样安全。”聚变新能董事长严建文用一句话颠覆了传统认知,这一被称为“终极能源”的技术,正从科幻走向现实。

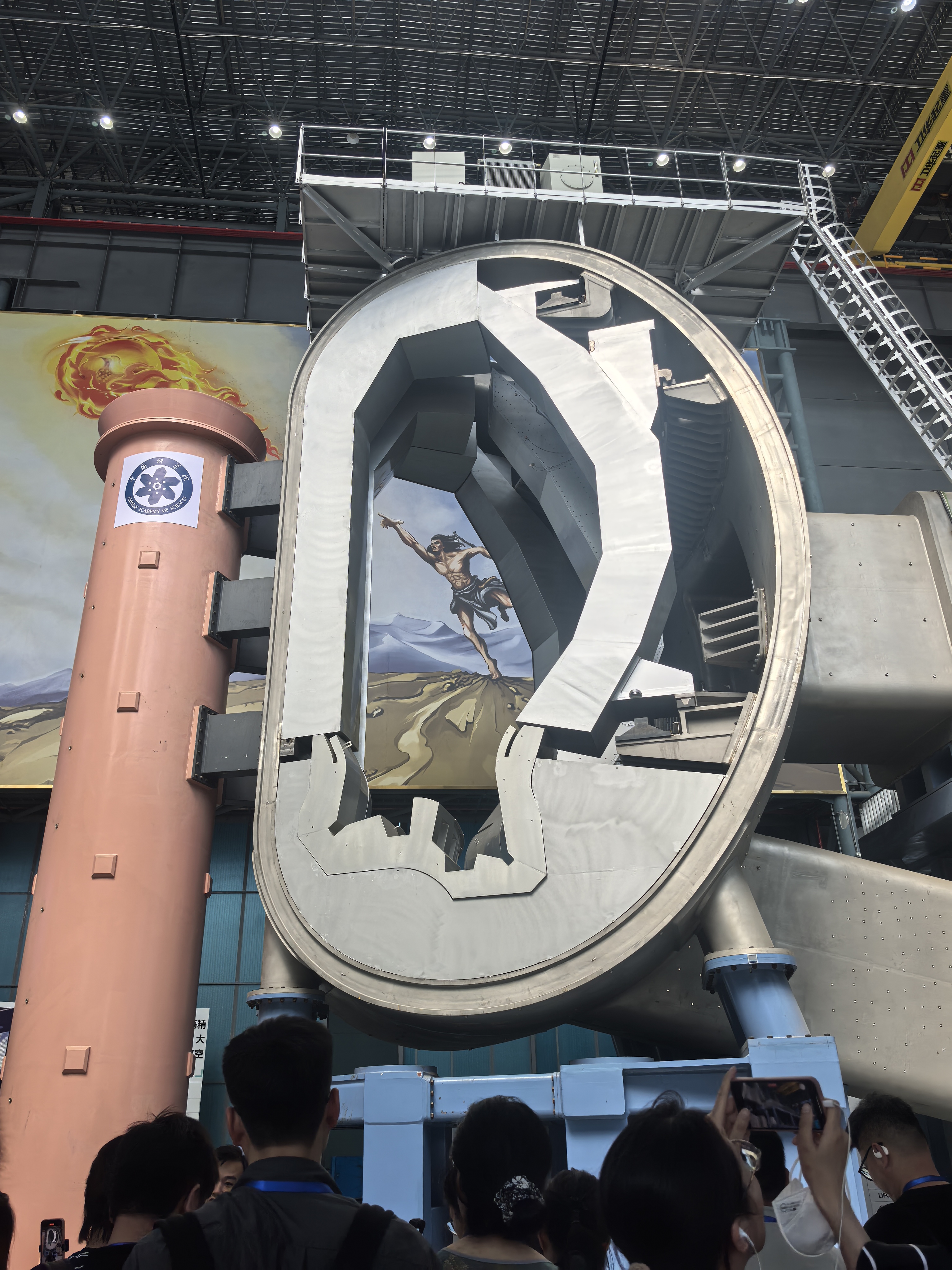

聚变新能主导的紧凑型聚变实验装置(BEST)已提前两个月进入总装阶段,数千个精密部件以毫米级精度拼接成“托卡马克”装置的“心脏”。这项被国际同行紧盯的工程,计划于2027年完成总装,2030年实现“燃烧等离子体”——即聚变能量产出大于输入的历史性突破。

与公众熟知的核裂变不同,核聚变通过氘氚等轻元素结合释放能量,其原料取自海水,每升水蕴含的能量相当于300升汽油。严建文解释道:“它不产生长寿命核废料,反应停止后连辐射尘埃都不会残留。”这一特性让核聚变能源成为全球碳中和竞赛中的“冠军”。

目前,由中科院等离子体所、合肥国家科学中心与聚变新能构成的合肥“三位一体”创新体系,已联合近200家单位突破超导磁体、高温材料等“卡脖子”技术,其国际合作网络更覆盖欧美多个顶尖研究机构。

若BEST装置如期验证科学可行性,人类能源结构将迎来颠覆性变革。“聚变成功后,地球80%的能源可能由它提供,”严建文描绘道,“石油和煤将回归化工原料属性,风光电力退居补充角色。”更惊人的是,当近乎免费的电力覆盖全球,海水淡化、垂直农业、氢能冶炼等能源密集型产业将爆发式增长,“甚至可能释放出大量耕地,农民不需要种粮食庄稼。”

合肥正通过“三步走”战略加速这一进程:从BEST实验堆到工程示范堆,最终建成商业电站。在“新型举国体制”推动下,聚变新能已整合国有资本、科研院所与社会资源,打造从零部件到装备制造的完整产业链。

作者:农民日报·中国农网记者 杨丹丹 葛羚羚

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved