夏雨淅沥,秧苗拔节。四川省眉山市仁寿县现代农业产业园内(以下简称“产业园”),刚打完了“两场仗”——春小麦的丰收和夏玉米的播种。收获的喜悦后,四川仁寿大豆/玉米科技小院(以下简称“科技小院”)脚步未停,很快又迎来了忙碌的一天。

上午,产业园田间雨声与讨论声交织。细雨绵绵中,科技小院专家团队正脚踩泥泞,冒雨深入田间,围绕土地肥力、种植结构优化及土地利用效率展开热烈讨论。中午,科技小院旁,十余位四川农业大学研究生正手持笔记本,关注试验田里的作物生长情况。

图为科技小院专家团队在田间讨论。

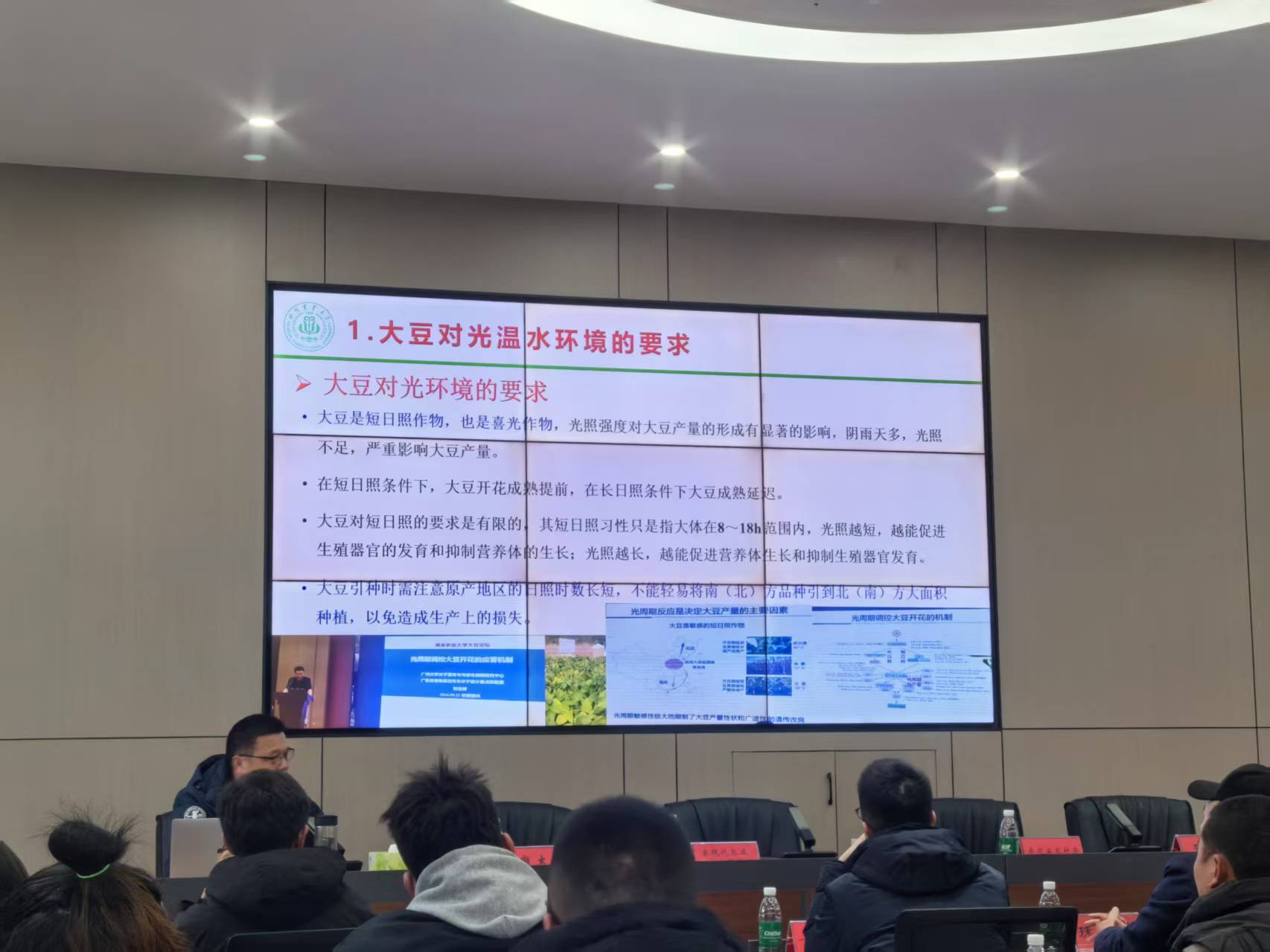

下午,产业园各镇种植大户齐聚科技小院,聆听四川农业大学雍太文与王小春教授关于大豆玉米带状复合种植技术的培训。教授们深入浅出地讲解了种植间距、轮作模式差异、壮苗培育及施肥防虫等关键技术要点。

图为科技小院技术团队为农户培训。

“每年从三月份开始到十月份,我都要在玉米和大豆生产关键环节蹲守基地,或在全国巡回,进行现场指导和技术培训,有时还会跨越1000多公里前往北京,为广大农户录制一场春耕直播。”面对满满当当的行程表,雍太文早已习惯,他说:“农业嘛,就是得靠实干,一天天地做,一年年地积累,才能看到成效。”

雍太文与王小春在内的30余名四川农业大学专家,10名常驻博士,不断奔赴仁寿的众多博士、硕士研究生,构建起科技小院强大的农业技术团队,进行每年超过200次的实验探索。

“这支团队对园区内的重点粮油生产企业实行一对一的精准农业生产指导。”产业园的工作人员王錂煊详细介绍道,“这得益于连接农业园区、农业农村局、四川农业大学及园区业主的‘四方联动’机制。”

不止春耕夏耘,关键节点的种植技术培训讲座,科技小院每年都会举办七八次,也真正带动起农户的参与热情。自2023年以来,该合作社已成功完成了两季春玉米夏大豆的带状复合种植。

技术团队的精准指导,为合作社带来了实打实的增产。

“去年的收益相当可观,合作社在玉米产量不减的情况下,还多收了一季大豆,实现了玉米和大豆的双增产。特别是大豆,单产达到了130公斤,比前年增加了约25公斤。”仁寿越友种植专业合作社的负责人廖路平兴奋地介绍道,“今年我们计划流转110亩土地,继续推行带状复合种植。”

仁寿越友种植专业合作社的增产,并非个例,而是仁寿县农户整体受益的一个缩影。在珠嘉镇,科技小院还建立了6300亩的玉豆带状复合种植示范片区。2024年,全国农技中心组织的专家对核心片区进行了10亩机收测产,片区以玉米100多公斤增产,大豆50多公斤增产,递交了一份喜人的答卷。

在科技小院的辐射带动下,仁寿县粮食生产总量跃升至64.05万吨以上,高标准农田面积超过64.95万亩,主要农作物的优良品种覆盖率高达95%以上,农作物耕种收的综合机械化率也达到了84%。到2025年,农民人均可支配收入达到22615元以上。

大豆玉米带状复合种植模式在仁寿的推广一开始并非一帆风顺。“比起净作玉米,带状复合种植模式技术难度变得更大了。”廖路平坦言道,最开始听闻大豆玉米带状复合种植模式的增产和繁复的操作时,他心中充满质疑甚至是拒绝。

面对农户们的种种不解,雍太文及其团队展现出了极大的耐心:“技术的推广之路,就如同真金需经火炼,需要持之以恒的耐心。一年不成,便用两年,只有让人们亲眼见到成效,才能激发他们主动推广的热情。”于是,在2016年,他们于仁寿县珠嘉镇精心打造了一片百亩示范田,同时带领农户进行自由耕作尝试。“仅仅一个季度过去,农户们便亲眼见证了科学指导带来的显著成效,随后,跟随我们学习带状复合种植技术的农户日益增多。”雍太文欣喜地说道。

与此同时,为更好地适配带状复合种植模式,团队在品种选育上下足功夫,同时研发专用机具,调整农艺以适配现有农机具,成功攻克了大面积机收的难题。

如今,他们已在园区推广大豆玉米带状复合种植10万亩,在仁寿推广种植25万亩,在西南地区累计应用推广1200多万亩,在全国累计应用推广3500多万亩,增加经济效益22亿元。

目睹大豆玉米带状复合种植的核心技术和配套技术被越来越多的种植户所掌握和运用,雍太文教授难掩内心的欣慰之情,他感慨道:“这是一种最实在的认可与激励”。

作者:姚汶男 陆屹凡 农民日报·中国农网记者 张艳玲

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved