我想诗意的存在

——伤残退伍兵、农民作家肖春良纪事

本网记者 张丛 肖克 刘久峰

他是一个农民,黔西北古城镇远一个叫蚂塘村落的农民;但是他却有着不凡的出身,他是历史上显赫的肖百万家族的后代。

他是一个战士,辗转河南、新疆、唐山、福州等地当兵,但是他却有和平时期士兵所没有的阅历,战斗负伤后,退伍回乡。

他是一个干部,回乡后,开始了为官一任致富一方的担任了村支书生涯,村里开始了战天斗地的生活。

别样的出身和阅历,他选择了用叙述的方式构筑自己的生存,他写出了许多诗行,也写下了许多小说。

他叫肖春良,村里人说,我们支书写文章,很有名,都上过电视。

农民作家肖春良到央视华人面对面栏目组录制节目回来。(徐世钊 摄)

那人,生在那山那水

古城镇远,好像是从历史天籁间传来的名字,旷古而悠远。身处贵州的崇山峻岭之间却充满了江南水乡的风韵和雅致。

自秦昭王30年设县开始,镇远至今已有2280多年的置县历史。明朝太祖时期朱元璋制定以所为单位,将军队布防在全国各地,三分守,七分屯种。镇远为黔滇咽喉,西南锁钥,在五千个千户所职位下又增设守御千户所,肖家就是随着这个编制迁到镇远江古肖家寨一带来的。

肖家子孙后来以经营粮食、布匹、盐巴发迹,一七八八年乾隆皇帝封赐下山背肖姓为“百万之家”。肖百万因此得名,流传至今。

肖春良出生在江古的肖家寨,与肖百万家族同属一支,是肖家村肖家的最老辈分。他们村在镇远县城东北部约30公里的大山中一个叫蚂塘的村子,辖14个村民组,325户,1511人。村子不大,面积不过11平方公里,是镇远有名的干旱村之一。

童年的懵懂时光在村间奔跑和放牛顽童间悄然逝去,农村物质生活的困苦没有抵消乡村诗意栖居留下的想象和美好心灵,然而读书到初中,肖春良家庭困难,父亲和哥哥生病,家里没有劳力,再也无法供他继续上学。

回到家,变成家里的唯一劳动力,肖春良干了六年农活。1970年,肖春良走出肖家寨,到河南、新疆、唐山、福州等地当兵,开始不同于村庄的另一种生活。在新疆当兵时,肖春良参加一次保卫战役,眼睛受伤,一只完全失明,一只剩下0.2的视力,这次打击成为了他生命中的一个转折点。

身残,精神要高贵地活着

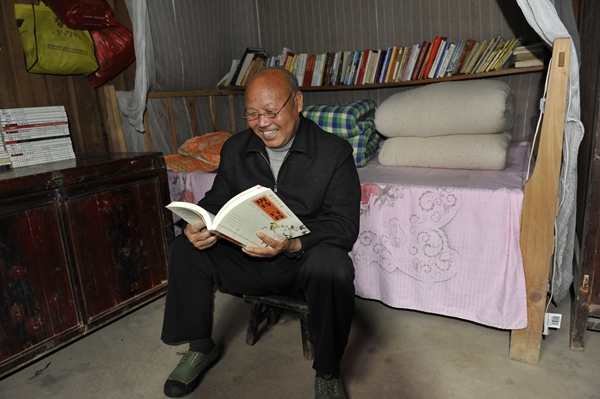

身体伤残,肖春良顿然感觉生命失去了什么,内心开始寻找一种寄托,慢慢走进了文学的世界。他读《静静的顿河》里那些暗香浮动的影子,读《约翰克里斯多夫》里那些悠远的人生意境和心里独白。读着读着,他有了表达的冲动,写东西是他内心表述欲望的具象再现,他就这样把自己的生命和写作联系起来。他看完了获得茅盾文学奖的作品,真心地被路遥的《平凡的世界》打动。

肖春良在阅读中才感觉到快乐

在福州那几年,肖春良受益最大。那时候,部队上的干部都转业了,他没有获准离开,继续呆在部队,受命代职把驻守部队的一个连队管起来。那真是快乐时光,部队的事情不是太多,每天,他把部队的事情安排妥贴,然后走路到附近木屋的旧书摊上去翻书看,有时候站起看书就是一整天,星期六、星期天几乎都是在那些旧房前的书摊上过的。上个世纪80年代,福州没有什么现代化建设,满街都是木房子,距离部队驻地很近的一片巷子里,像是凝固了的时光,有很多旧书摊凌乱地摆在那些古屋旧巷里,肖春良在那些布满灰尘的旧书摊上穿梭了三年。几乎看遍了所有的书。时间的长度和生命的奥秘使他有了表达的冲动,他想当作家。

福州的热天,蚊子奇多,部队精简,大家各自去忙自己的事情去了。营房里安静得很,肖春良穿个短裤脚踏长筒水靴站在二层床前,蚊帐拉下来盖住上半身,借助放大镜,把眼睛凑到纸页上。他太痴迷写作,忘记擦汗,一天下来,淌的汗水盛满了半桶水靴。他写啊写,把白天写成黑夜,把黑夜写成白天,他已经走进文字的幻境,无法自拔。有一天,台风袭来,惊醒正在幻想里书写的肖春良,他放下手中的纸笔,奔出去救老百姓。一夜归来,面前的营地,房屋不在,空空的坝子,只有大风吹过。肖春良写的20多万字书稿连同房子被大风吹走了,那夜,肖春良背地里痛哭了一场。

福州用心灵写作的他没有留下一个字,文字追逐的心路历程却已经把他带上一条秘密道路,他知道自己再也离不开文字的空间。

1984年,肖春良退伍,带着满腔的文学梦回到肖家寨。回到寨子,肖春良经历着平实的生活现实。16岁时父母给他包办婚姻,从村里娶来比自己大五岁的妻。到出门当兵,他的第一个女儿已出生。再次回到家,四个孩子都已长大。

不仅在部队上把自己训练成了热爱文学的青年,肖春良也学得一手修汽车和坦克的好手艺,好些人开出4000元的月薪请他去当修理厂师傅,他都宛然拒绝。他想,把几个娃娃管好,让他们都读好书,才是大事。子女们为有一个喜欢写作的父亲自豪,都喜欢读书,后分配到镇远不同的单位工作,最小的孩子现在贵大读书。

10余年,身体柔弱的妻子种地照顾几个孩子,患上类风湿瘫在床上,几年不能下地干活。肖春良悉心照顾老伴,包了家里四亩地的农活,白天上山干活,晚上秉烛写作。

很多时候,他从晚上一点写到清晨六点,天亮起身上山干活。夜深人静时,陋室里25瓦的孤灯格外发亮,肖春良俯身趴在门板搭起的桌子上,写着文字,和自己说话,忘记时空,忘记自己,进入乡村的隐秘世界。从这里畅游到无尽的空间,那些美妙的生活世界让他无数次仰望夜空。在这里,他慢慢地想,以怎样的文字才能讲一个纯粹的故事,这些文字不是简单堆砌,他们因为一个人的讲述而变得具有个性之美,变得有价值,变得有人想去读,想去倾听另一个人与这个世界对话的方式。

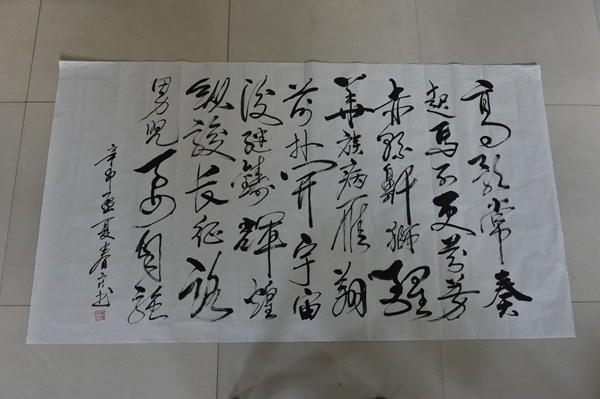

肖春良平时在床板上联系书法。

肖春良书画作品

耕读,看上去很美

“你读过干田大册(农村对土地的称呼——编者注)吗/你读过拱背犁经(老百姓喊的犁头)吗/铮亮的犁法/翻作古老的经文/一页页一行行散发出醉人的清香/祖祖辈辈用浸泡的种子/去点评经文的字里行间/于是长出一棵棵玉米一棵棵稻麦一棵棵高粱/春华秋实/周而复始/养我龙的传人/壮我龙的脊梁”

肖春良说:“一天早晨,我在犁一丘大出(高山上犁田),牛走的很快,泥坯像翻书一样,在清纯的阳光下闪动着迷人的光华,我立刻被那个诗意的画面促动了,忙哇住牛,掏出本子,记下了这些闪现在眼前的句子。”

肖春良是一个地地道道的农民

1985年5月13日,肖春良回到寨子一年后写的第一篇短篇小说《惶惑》在黔东南日报发表。文章构思简单,文笔新颖独到,处处彰显着他敏锐的观察和独到的见解,被评为黔东南报小说一等奖。

在次年的颁奖大会上,没有人相信这个五大三粗的人是写小说的料子,很多人甚至怀疑《惶惑》是不是肖春良写的。在第二天的颁奖大会上,肖春良被安排发言,他讲自己文学之路,讲自己的真心话,听到发言的人都大吃一惊。那次,初次亮相的肖春良以文会友,黔东南听到了一个庄稼汉子细腻的感受和表述。

此后,肖春良的小说、诗歌、散文陆陆续续地问世,并得到很多专家学者的肯定,获得了不少的奖项。

肖春良把写作当成自己诗意的生活,不管何时何地,他带着一个本子,随时记录自己的心情,写一些突然而来的灵感。

有一次,肖春良背个蓑衣在坡上看牛。来到山上,他让牛儿去吃草,蓑衣甩在地上,随便找一个地方就开始写。写着写着总感觉屁股下有什么东西在动,等到写完三页纸,起身一看,一条蛇翻滚着从屁股下的那片地上爬出,吓得他出了一身的冷汗。

肖春良就这样不停地写着,在江古的土地上写家乡的美丽,在村子里写村民的真实生活,在肖百万故居写下《七星北斗拱照下的肖家大院》,在每一个可能的瞬间记录自己生活的碎片,用笔和纸写下100多万字,把心情整理成美丽的诗行。

40多万字的长篇小说《女人万岁》以村里的妇女生活为原型,肖春良写了整整10年,却没有机会出版,书压在自己的案头已经很长时间。

《女人万岁》始创于1987年春,起初试图讲三个家庭中三个不同命运的女人故事,揭示农村社会重男轻女的封建残余对于人们思想的束缚与困惑。写到第六章时,肖春良觉得写不下去了。离开自己的乡土14年,肖春良感觉乡土正在变得陌生,他无法进入小说里的真实生活意境,决定就此放笔,先体验生活。10年后,肖春良生活在自己的村庄,把生活当成写作来体验。当他顺从自己的内心找到一种表达的可能时,他在1998年春再次动笔。这一次,他进入角色,进入一种境界,几度被写作迷倒,几天不吃饭。直到2000年底,全书完成。小说最初在镇远报连载,影响很好,当地人开始知晓江古有一个爱好写作的肖春良。

立说,走下去很难

2007年11月《女人万岁》在众多热心人的帮助下得以公开出版,肖春良自筹资金几千元,因为资金有限,文字被压缩很多,原本23章只出版了16章,他心里觉得是一种遗憾。

目前,肖春良正在写的《土地欢歌》,年底就能修改好。

“《土地欢歌》集中展现了在土地流转中,农村何种思想观念之间的斗争,展现传统农业向现代农业的转变”。肖春良说,之所以要写这样的作品,主要是觉得是改革开放后,农村实行家庭联产承包责任制,农民种粮积极性被空前提高,但是这种经营模式只能解决农民的温饱问题,仍旧属于小农经济的范畴,随着农村社会经济的发展,这种经济模式制约农村经济发展的弊端已经初现端倪。同时,联产承包在务工经济发展迅速的时代,土地没有被充分利用,农村撂荒的显现非常严重,已经影响了国家的粮食安全问题。农业税取消后,蚂塘村进行了土地流转的尝试,试图解决农村发展的土地制约,让土地实现其真正的价值。

无论怎么样,自费也要出版。肖春良深感年纪大了,贷款了都要把书出了,“不然,以后死了,哪个给你出?”

“谁说您水浅地皮薄/谁说您落后又偏远/座座奇峰异岭/是您坚强的脊梁/片片广湾阔坝/是您博大的胸怀/甘泉是您不竭的乳汁/青山是您不衰的容颜/御笔下/有您儿女的美名/军旗上/有您儿女的鲜血/这里是将军的故乡/这里是英雄的家园/这里是富翁的摇篮/您一步一个脚印/您一笑一个辉煌/请揭下神秘的面纱吧伟大的母亲/让世人一睹您新世纪的风采……

肖春良内在朴实的文字与外界的繁华世界对话,写本土故事,家乡情感,让世人了解江古的自然之美,人文之美,生活之美。

2005年,55岁的肖春良被贵州省文联推荐到鲁迅文学院学习。妻子久病医治花费大,子女都在读书,肖春良身无分文。可是,他太想去了,一股无形的力量在召唤他,让他无法抵挡走进文学专业培训课堂的诱惑。一辈子很短,与自己向往已久的机会擦肩,将是怎样的一种遗憾。他咬着牙,作出把水牯牛卖掉的“极端选择”。牛卖得3000多元,他买了一张硬座坐到北京。班上只有两个地道的农村人,肖春良很快成为被关注对象。听了他卖牛来京的故事,全班同学捐款把买大水牛的钱凑齐了,还给他买了回贵州的硬卧,嘱咐他一定要把耕牛买回来。是一种什么样的情怀支撑他,是怎样的一种境界在召唤他,他没有别的作家的高级办公室,他不能敲击键盘输入文字,他只能在简陋的屋檐下用自己内心的憧憬和对文学的热爱支撑自己不顾一切地争取那一点点可贵的接近文学的机会,也正是因为他的不懈坚持,让人们看到了肩负重担的农民作家是如何在文坛上努力攀登的,他虽生活在偏远的山旮旯。但他的作品却能够和繁华的世界对话。

最近肖春良写的两首诗,他充满激情,走在江古大街上随口诵读着新诗,与人分享:

谁说天无三日晴/历史偏见不复存/乌水盘煤显奇能/西电东送映旭明/谁说地无三尺平/天堑通途惊世人/京城忘返刚过午/穗蓉只需两事辰/谁说人无三分银/只言你未去用心/侗歌苗舞知几许/原生态里有万金

在村里,肖春良只要喊一句,大家怕三分。这不是他的初衷。肖春良的理想是无忧无虑,自由自在,写点东西,过着真正的精神生活,诗意地存在。

肖春良与农民日报·中国农业新闻网记者合影

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved