我在,暂时在,我活着,

活一日灭一日,直至空无。

故土一直在,故土一直在故土上更新,

人与物皆在更新。

故乡,一个自带情感的词。不论你现在或未来是什么身份,相对于故乡,你都是游子。

刘家庄,地球上有个刘家庄,那一年那一天,发生了一件无法抗拒、无法篡改之事——我在刘家庄出生。这件事渺小到如小猫小狗出生一样可忽略不计,刘家庄的历史却揭开了崭新的一页:无我之前,有我之后。从此,在我的生命时间里,一直跟随着一个刘家庄时间,故乡时间。

一

从十八岁离开刘家庄,家就成为老家、故土、故乡,至今已四十多年了,我竟已活至花甲之年。与儿时的村庄相比,它早已面目全非,我走遍全村,甚至找不到一座房龄超过六十年的住宅,一棵树龄超过六十年的大树。而九十多岁的老人却有好多位,从前他们在村里活蹦乱跳,现在他们在村里颤颤巍巍。我记住了村庄在各个时段的样子,我亦在心里在文字里不断重塑它。我在,暂时在,我活着,活一日灭一日,直至空无。故土一直在,故土一直在故土上更新,人与物皆在更新。刘震云说,他的舅舅这样告诫过少年刘震云:只有离开村子才能改变命运。真是个好舅。在一小片土地上打发掉一生的父老,对下一代的最好期待不过如此。若你的父老不这样,就看你是否能早一点觉悟了。事实就是这样:只有在一个恰当年龄离开生养你的那个村子,你才有可能经历到、看到一个村庄提供不了的人生情境与风景。有趣的是,也正是这些成功逃离村庄的人,在念叨玩味故乡、乡愁,将故乡美化再美化。如果你是一位文学追求者,故乡的意蕴会更加复杂深厚一些,乡愁甚至就是一道永远伴随你的魔咒。

沂蒙山区的沂南县辛集镇刘家庄,一个普通村庄。可是对我来说,它极不普通,有了“出生”这第一件大事,才有了后续的与我有关的一系列事件、故事、事故、情境。几十年间,经历过好多起大小事故,包括差点丧命这种事故,若是没出生,我连这些事故带来的惊吓与痛苦都体验不到。这个村庄先我而在,为我准备了整个村庄的人及事物。

度过了人生最初的懵懂时间之后,便产生了这样一个执着念头:我不能在这个村庄里待一辈子。这念头大约产生于十三四岁时。离高考恢复还有多年,生活中根本没有高考这个概念。能想象到的逃离村庄的第一个途径是当兵,可是兵并不是谁想当就能当上的。有没有其他途径呢?大约与我的作文每次都能得到语文老师周西凤的隆重表扬有关,我想到的途径有些特别:搞文学创作,成为作家,像当时很火的作家浩然、刘绍棠那样。周老师说,刘绍棠还是中学生的时候,新学期刚发下的课本上竟有他自己的小说。这是一个多么诱人的奇迹与情景啊。这不能不让我成为作家的野心进一步膨胀。我像鸡狗觅食一样到处找书读,起劲地往作文里塞些好词好句。

1979年,通过高考,及时实现了逃离村庄的梦想。迁走户口,离开村庄,命运似乎发生了足以令亲人都会感到几分荣耀的变化。一位曾祖父辈的老者夏栋庭认真地对我说:“你这就不算刘家庄的人了吧?”好像很是不舍,又好像我是一个叛徒。“村籍”里没有我这个人了,在同族这位老者心里竟掀起了一点波澜。在他的人生经历中,极少发生有人彻底离开村庄的情况。实际上,彻底离开村庄是不可能的。刘家庄在我的生活里、我的心里、我的文字里一直顽强地待着,是我宿命里的事物。有这样一种说法,一个人的童年就类似人类的原始时代。我的原始时代在刘家庄,在沂河,在沂蒙山区。童年与故乡的一切,一直在呼吸,一直在我的人生里在我的文学梦里生长。童稚时间早已消逝,可是又好像那时间只是隐身了,盘踞到了我生命时间的另一面或反面,成为苍茫无际的暗物质,在我的生命里不断生长出新东西。

二

2023年初春,我因事回到老家。该办的事办了,该见的人见了,到了下午,接近傍晚时分,在故乡的天地氛围里,我忽生在老家住下之念。有多长时间没在刘家庄过夜啦?那时算来,七年前,父母相继故去。此后,虽然年年都会因上坟或其他事回老家,但都来去匆匆,尽量当天返回百多公里外日照城的家里。父母不在了,似乎在老家住一住的愿望与理由就丧失了大半。再说,村里的房子,如果较长时间不住人,要想住下,也会有诸多不便。这七年来,不是没在沂南县住过,而是需要住下时大都是到县城去住。在县城,不论住亲戚家还是住宾馆,环境条件都与我在日照城里的家近似。仅一个小小的起居环境,我亦早已习惯了城里的。

这回在老家住下的愿望格外强烈。

当即打电话告诉了日照的家人。日照城里的这个家,同时又是一件商品。商品房嘛,一个不带一点温度的概念,就是成片成群高楼大厦里的一个原子,只要有能力有意愿,这个原子可以随时处理掉。当然,我也是茫茫人海里的一个原子。在日照生活二十余年了,家搬来搬去有好多次了。城里现在的住所,已住七八年,对紧挨着的邻居却一无所知。他们看上去并无与我们打个招呼的兴趣,我当然也犯不上自作多情。我多次见农民模样的人来邻居家,断定邻居必如我一样是从农村出来的。这并不能给我们增加丝毫亲近愿望。经常遇见的人,却完全可以形同陌路。城市生存,大多是这种原子状态。在村庄里,就完全不是这样,那是一个亲人熟人社会,左邻右舍都是有温度的。当然,这个温度可以很复杂甚至很糟糕。若与哪个人或哪户人碰了面却连招呼都不打,那一定是相互之间有过嫌隙甚至更麻烦的事情。我是老家的过客了,对此已习以为常。村里的年轻人与孩子,我几乎全都不认识了,但我总是不由自主地悄悄揣摩——他(她)是哪个家族的后代呢?现在,我已入花甲之年,已从单位退休,做“城里人”已四十余载。这样一想,真是恍如隔世。有位心理学家说过:一位市民,若必须与他遇到的每个人都打招呼,他很快就会精神崩溃。陌生人社会中的人自有其相应的相处之道。我这样想,在一个村里,哪个人若选择与所有村民都不打招呼,或所有村民都选择不与他打招呼,这个人的人生人格等肯定是处于一种相当不堪的状态了。比如我吧,回到村里,就是回到熟人序列里,那里有一个早就为我规定好了的位置。我若是以作家以文人自居,立即会臭遍全村,会十分难堪。网上不断有这样的消息:怀抱某种理想或向往从城里回故乡住的城里人,很快又仓皇逃离,抱怨说那里已民风硗薄人心不古等等。这种言说可能是对的,更可能是错的。很可能是你本人位置摆得有点问题呢。让他人符合你的理想?什么样的人才容易这么想呢?

刘家庄以刘姓为主,夏姓人口占三分之一,在村里及附近周边我还有兄弟姐妹等不少亲人。大姐嫁在本村刘家,年过七十了,大姐家与我的房子相邻。在大姐帮助下,多年不用的床铺很快整理好了。夜已深,在这座久无人住的宅子里,一个人浮想联翩。现在,我不是一个原子了,在老家这短短的时间里,至少几十个人见到或知道我回来了,我与众多知我一生底细的人又同处这方穹顶之下了。在老家的这一天,我见到了哪些人,认出了哪些人……这样思来想去,睡意全无。索性让自己失眠吧。在老家,是好好想一想“前生”与今世的恰当时间。

父母在这方土地上度过了八十多年人生,在这座房子里寿终正寝。这座房子是十多年前旧村改造时我购置的。在我的一再要求下,父母才从那一间逼仄的老年房里搬过来。他们不是不想住好一点的房子,而是怕老(“死”的讳称)在我的房子里。我说,我要这房就是想让你们在这房子里老去的。他们在这儿生活了最后数年。这一生,他们也换过好几处宅子,全都是在夏家人聚居的村子的东北角。父母去世后,衣物等物品全处理掉了,其他物品则保留了一些。我使用包括碗筷在内的带有父母气息的大小器物,不但不生忌讳,还感觉到温馨亲切,好像他们还在。母亲去世前对围在床前的子孙们说过:我死了,你们都别害怕,我不吓唬你们。这些年,我常梦见父母,梦境都是温馨的。

夏立君和爹娘。

夏立君和爹娘。

“那年我八岁,土匪世里,你老爷(祖父)不是家里有几亩地吗,怕土匪来绑票,就带我到你姨奶奶家躲匪。土匪喜绑男孩当票,男孩值钱。没地方睡觉,你姨奶奶就从床上抽下棉褥子铺在地上,我往那褥子上一躺啊,俺那娘,那个熨帖呀,那是我头一回铺棉褥子呀。”穷得连床棉褥子也没有,却害怕土匪绑票。父亲的片段回味,将刘家庄的往昔数代人的生活,与我的人生关联在一起,也与我后来的文学追求关联在一起。父亲算是见过一些世面的村民,在我的记忆里,他经常不在家里不在村里,为了一家人的生计为了各种事,去过远近不少地方。

“老天爷您可真是冷下脸来了啊,冻天冻地的,这碗都冻到一块了。老天爷,冷热都是您说了算啊……”四五十年前,寒风吹彻的夜晚,家人都睡下了,母亲却仍在一面操劳,一面自言自语。母亲自言自语了一辈子。没有气温表,不知室内是零下多少度,反正床前尿罐里都会结出冰花,只是这冰花是尿黄色。

“世界,这个世界,这个世界呀……”母亲的这一自言自语,在我心头萦绕了一生。农历新年的凌晨,母亲早早起床,竭尽一个贫乏之家的所有,全力为诸神准备供品。母亲那副漂浮般的单薄身板,再加上一双特别小的小脚,是小脚女人的典型形象,因干不了农活,只好成为让人瞧不上的纯粹家庭妇女。她因何这样念叨呢?她念叨世界这个词是念叨什么?在母亲的自言自语中,我长大了。有一回,又听见娘这样念叨,就问:娘,你说什么?这个世界怎么啦?娘定了定神,害羞地笑道:这个世界,怪好哇。看来,娘有一个她基本满意的世界。“世界”这个词从母亲口中说出,与从知识者口中说出,意味可大不相同。

“做梦也梦不着呀,这辈子还有不愁吃、不愁穿、不愁烧的日子等着俺。”娘晚年常这样念叨,对生活的满意度高到没法说。

不能不承认,我之所以忘不掉这一切,一生在回味琢磨这一切,很大程度上确实是因为深入骨髓的文学追求在作祟。

已非儿时那安静如太古的村庄之夜,但比城市之夜还是要安静许多。村西是沂河,村南是连接县城与高速路出入口的澳柯玛大道,村东是省道潍徐公路,车声仍隐隐传来。而儿时的村庄之夜里,我似听得见宇宙里所有的声音。虫声,鸟声,鸡鸭声,树叶声,沂河的水声,一家人的鼻息与梦呓,同在一个屋顶下的老鼠们,通过制造各种声音塑造它们的生活。

没有完全雷同的人生,而人们的故乡与童年却必有相似之处。

最美的日出日落在哪里?

最清澈的流水在哪里?

最深的记忆在哪里?

你永远忘不掉的人集中在哪里?

……

答案只有是:在故乡。

大约到了凌晨时分,我才迷迷糊糊睡去。那夜临睡前,夜里11点了,我又到院外路上站一站,走一走,遥望高天,顿生不能自已之情。确实不是儿时的宇宙了。现代社会的各种声音与气息在不停涌动。正要回身关门,一辆轿车在距我很近的地方停住,人下来,锁车,旋即钻进一个小胡同里去了。可能是在附近工厂打工加夜班的村民,能看出是个年轻人。村里年轻人不多,几乎皆已成不种地的农民。儿时夜晚的这个时刻,会寂静如太古。若有人深夜归来,整个胡同里的人都会听到那人的脚步声、开门关门声。

从这次住下以后,回老家频率越来越高,住下的时间越来越长。退休了,有时间了。还有一层原因:文学创作的需要,精神的需要。

三

每次回老家,必去村西的沂河游荡一番。从前,沂南县城在距沂河还有约十公里远的西部,仅仅一二十年时间,城区就急剧扩张到沂河岸边,与东岸的刘家庄隔河相望的许家庄、苗家庄已成了城郊。许家庄有我大姑家、三姑家,三姑还健在。苗家庄出了父子两代作家——苗得雨和苗长水。1940年代末,苗得雨就以“孩子诗人”称号闻名于沂河两岸,那时他就是我父辈那代人嘴边的“传说”。多年前,政府将对应城区的沂河段开辟为“沂河湿地公园”,顺便把东岸还是农村的刘家庄一带河岸也归入公园,进行了比西岸程度低一些的建设。橡胶坝横跨两岸,涓涓细流不见了,河面水势开阔浩荡。沂河自北面的沂源县、沂水县而来,流到我村,再流往临沂市,流往江苏,流入大海。沂河已完全不是儿时模样。儿时沂河的原始模样,永远在我的记忆里,也一再留存于我的文字里。

除了洪水季,河水常年都是恬静的,清澈的。到了夜里,沂河会将她特有的水音送至我的耳边。那种水音,在世上的其他任何地方都不会听到。条件太“苛刻”了——临河的土屋,粗糙的木格窗棂,泛着浓烈土腥味且多年未曾洗过的枕头,三四岁至十多岁的年龄,干瘦的小躯体躺在光光的苇席上,饿着肚子或胃袋里装着一些粗劣的食物……条件还有许多,只有那些条件都具备了,你才会听见那种声音。那种声音,你能听见吗?水在动,沙在动,河在动,天在动,地在动,我在呼吸,我活着。沂河知道我童心里的所有委屈和快乐。(《生命中的河流》)

近三十年前的文字了,今天读来感觉似不无矫情。童年与故乡,在所有作家笔下,一定都是生长的变化的。

……另外的一些事情一定要发生。

(老鼠们)在土墙里挖掘的声音,从粮囤里跳下来的声音,互相追逐厮打的声音,咬啮物品的声音,弄响了锅碗瓢盆或家中其他物件的声音……黄土地面、黄土墙的草房,太适合人类与老鼠同居了。老鼠们很可能认为,一到夜晚,这个家就是它们的。(《那时夜晚》)

半个世纪前的老鼠,在我的散文与小说里总是一再出现。一想到儿时夜深人静后,家中那些从地下来到地上,展开它们吱吱哇哇热火朝天生活的老鼠,就百感交集,就想把它们再呼唤出来!那时候老鼠真多,在夜里,它们可比人嚣张多了。人类的土房子太适合老鼠居住了。二十多岁时,读到《透明的红萝卜》,吃惊不小:高密东北乡的莫言,他想的与我想的咋一模一样呢?嗅着莫言渲染出的味道,我很快写了篇小说《沂蒙山童话》。那是我最早的习作之一。投没投过稿,已无印象,只是手稿还在箱底。我相信,任何一位作家的创作,一定都会把儿童时代的老鼠青蛙蛤蟆等事物给呼唤出来的。

在刘家庄,年龄比我大或年龄相近者,仍然喜欢以事件来表示时间。

合作社那一年,吃食堂(或大炼钢铁)那一年,跋山水库放水那一年,分田到户那一年……

事件与故事永远是清晰鲜明的,时间则很容易变得模糊。“跋山水库来水了,咱这埝才吃上大米(稻米)。”母亲这样说的时候,对远方她从未见过的跋山水库满怀感激。水库在上游的沂水县境内,距我们上百里远。1958年动工,1960年建成,是座库容量5亿立方的大型水库。水库建成第二年,我出生。沂河上游,苍茫沂蒙山里,凭空出现一片茫茫大水,一座小海。地球一角的面貌被改变了。千百年来,沂河水从眼前流过,却没法用来浇地。一句“跋山水库放水了”,会搅动全村人的心。儿时的一天夜里,娘小声嘱咐我们:“你爷(父)有事去跋山水库,得待两天,你们谁也不能在外边说你爷不在家。”只要爷不在家,娘就有些紧张,空气里就会多出一份恐怖意味,深夜时分的老鼠似乎都变得格外兴奋格外能打斗。

回到沂蒙回到老家,就是回到童年少年,回到一生乃至“前生”里,回到故乡时间里。

2024年,我在村里住下的频率又高了些,也以老家为中心,自驾车到沂蒙山区各处转。最近这次,时在深秋,一直待到第十天时,与从周边数村及远处赶来的众亲人一起,给我大哥上周年忌日坟。去年此日,大哥因病不幸去世,七十岁。上午11点,包括大哥从城里赶来的一儿一女,亲人们到齐了,几十号人围拢在一起。面对缭绕升腾的烟火,我不禁又忆起儿时的一个细节——我为平生第一篇作文抓耳挠腮,煤油灯光里的高中毕业生大哥,耐心地给我辅导并口述部分段落,这篇《记一位人民公社好社员》作文就完成了。我爱好上写作,与大哥也是有关的。念及此,念及大哥最后所受的病痛之苦,不禁涌出泪来,又急忙控制住。仪式持续了约一个小时。最后,二哥照例独自到几十米外一个坟头上烧了点纸。那里埋葬着他那个九岁时不幸夭亡的孩子。那孩子若在人间,亦是四十岁的人了。二哥望着远远近近的坟头,幽幽地说:这人,一茬一茬,跟割韭菜似的。

在生命的疆场上,父辈们的身影渐行渐远。已轮到我们“这茬人”冲锋陷阵了。我与故乡的亲人们,仍然是生死与共的。

四

“没有故乡的人身后一无所有。”(韩少功语)韩先生对故乡感情极深,创作受惠于故乡甚多,是可以肯定的。可是,现实并非绝对这样。没有传统意义上的故乡或干脆没有任何故乡意识的人,是越来越多了。

有一点是清楚的:只要你是在或大或小的城市出生长大,你基本上就不会有传统的故乡意识。如果你在那城市里度过一生,就更是如此。看看世人与世界,越是出生于大城市的人,他们越容易进入更广大的世界。上一代迈出了第一步,下一代才容易走得更远。地球越来越小,个体的世界越来越大。越来越多的人,有能力以更大的世界为自己的舞台。他们将来或许会有更开阔更深邃意义上的故乡与故乡意识,却不再是你我所认定所感受的一村一乡。

乡愁是个充满诗意的字眼。但说到底,文化人的乡愁,特别是作家诗人的乡愁,很大程度上是一种文艺性表演。舞文弄墨者是容易自恋的,借助文字放大自恋是方便的捷径。能否在更真实亦更现实的维度上去对待故乡?能否用宿命的坚硬的故土故乡抵抗可能的自恋?我有此故乡,有浓厚故乡情结,是因为我与故土血缘很近,仅迈出第一步而已。这样的故乡是我的宿命。我有故乡爱故乡,但同时意识到,实在无法以有故乡去傲视任何人。让任何一位不停吟咏乡愁的诗人回去当农民,他大约是不会干的。

老家,故乡,当年那个老三又回来了。他不会长年住在村里,他会住一段再住一段,他感到一直需要来自故土的营养。生命计时器从故乡开始滴答响起,在余下的光阴里,他需要融入一些故乡时间。

刘家庄,一个被无穷世界包围着的刘家庄;我,只要活在人间,就是一个无法摆脱刘家庄气息的游子。

作者:夏立君

作者简介

夏立君,山东省沂南县人,现居日照市。曾任中学语文教师十余年,1997—2000年赴新疆喀什支边三载,后供职日照日报社、日照市文联,2022年退休。现为中国作协会员、山东作协散文委员会主任,曲阜师大、齐鲁学院等高校特聘教授。

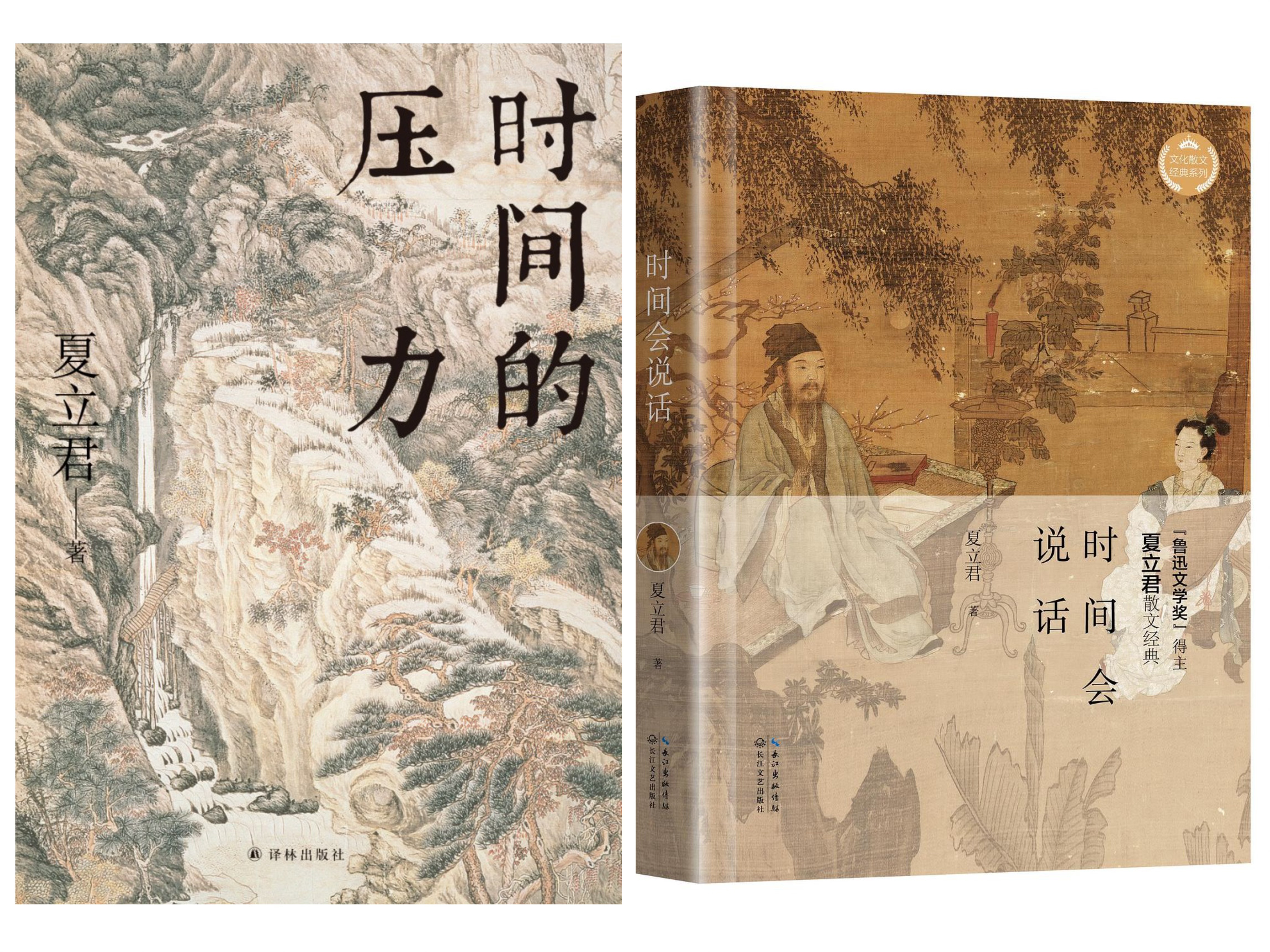

出版散文集《心中的风景》《时间之箭》《时间的压力》《时间会说话》、小说集《天堂里的牛栏》等。以散文集《时间的压力》获第七届(2014—2017)鲁迅文学奖。另有作品获《钟山》文学奖、泰山文艺奖(文学类)、林语堂散文奖等。

版权声明:本文系农民日报原创内容,未经授权,禁止转载。

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved