本网讯(记者 何红卫 乐明凯 张凤云)农历己亥,小暑次日,六月初六,朱铺首届“晒书节”庄重开幕,活动创意、策划、发起、组织者严强华,在扶贫微记里写道:“晒书节”闭幕后,村中3位老者的肢体语言,是对“晒书节”、也是对我最高、最真实的评价。

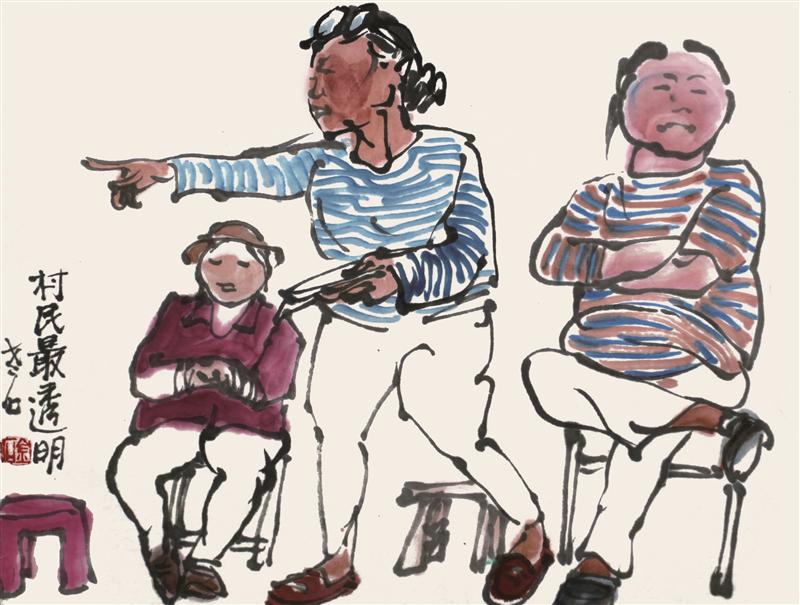

“晒书节”闭幕后,村中三位老者的肢体语言,无声胜有声

今年57岁的严强华是湖北长江出版传媒集团驻朱铺村“第一书记”、扶贫工作队队长。随手记录,是他30多年的新闻职业习惯。驻村两年多,他在朋友圈发了上千条扶贫微记,20多万字、6000多张手机抓拍图片。

忙里偷闲,推送“扶贫微记”

这不是流水账样的工作日志,也不在上级要求的“痕迹管理”之列。每一条都记录着他走村串户的扶贫工作、驻村生活及观察体会,有故事、有思考、还有诗和远方。

他相信真实记录的力量,小小朱铺村的扶贫微记,可以成为管窥当下中国乡村的一个窗口。

很多扶贫村务,都是这样吵出明白和对错的

朱铺村是湖北省级贫困村,七山一水两分田。发展产业需土地平整、规模流转。严强华发现,村民对土地的“权力”很大,也很实际,如果不能看到眼前收益或发展前景,很难让他们做出改变。如没有可持续的产业,乡村很难在脱贫致富的道路上走得长远。

但真要流转,哪个塆都有几个“打蛮筋”的。严强华第三次参加村里土地平整征求群众意见会时,两个妇女就站起来说:“给一万块钱一亩,也不给!”

很多扶贫村务的背后,有着常人难解的艰辛。

进村伊始两个多月里,严强华就牛角垅塆产业扶贫基地和村里开了许多次会,村民代表们不停地会上争吵,会下沟通,终于慢慢达成一致意见,签订了125亩土地流转合同。对此,他颇有感慨地写道:很多扶贫村务,都是这样吵出明白和对错的。

塆里的会议,“吵”出的对错和明白

这125亩基地,长种杂柑、梨树和果桑,2~4年后丰产,短期套种艾草、红薯等,当年获利。村集体成立合作社来管理,贫困户作为股东可分红。2018年红薯赚了6万多元,艾草一年可收两季。村民尝到了甜头,今年又新增套种了70亩艾草,端午前第一季收割,满塆的艾草香。

按扶贫工作队规划,未来,这里将是700多亩吃、住、采、游、研学“五位一体”的田园综合体。当初集体出工到基地下底肥时,村民都喊臭,现在大家早就不喊了。

在扶贫产业基地劳动,放工“打平伙”吃饭的村民

他带来了人文基因的滋养

产业扶贫让村民“两不愁、三保障”有了依托,如何进一步改善村庄的精神面貌?严强华觉得,产业、文化扶贫并重,才是乡村振兴的根本方向,对一方水土深刻而久远的影响,才是最好的留痕。

建于1960年代的朱铺村杨清小学,承载了周边村庄几代人的集体记忆。严强华站在废弃多年的小学门外沉思琢磨。“这遗址,修旧如旧,可以干点什么呢?”

湖北长江出版传媒集团党委书记、董事长陈义国到村调研,提议建个特色书屋,严强华瞬间决定,取名“村读——朱铺乡村阅读文化空间”,选址于此。

2018年9月20日,“村读”建成。不到300平方米的建筑,保留着所有的历史印记,连屋顶亮瓦的位置,都是请老村民回忆、复原的。

给村干部、村民说“村读”修旧如旧

如今,每逢周末和节假日,工作队联络各方志愿者,到“村读”和村民们做各种接地气讲座、互动。还为贫困户申请了3个公益性岗位,每岗每月1380元。

胡家山老村湾基本荒废,但其三面环山,百亩田冲,泉溪半绕。经多方努力,工作队引进了文化旅居项目“文当山居”,已跟村、镇签了合作协议,计划投资2.5亿元,相当于“打造了一只不走的工作队”。

“文旅项目会带来经济效益,更看好的是,当众多文人在此山居,频繁与村民尤其是孩子接触,对这一方人文基因的滋养。”严强华说。这些理念并不是开始就被接受。当初,他提出修建“村读”,只有初中学历,但对村情了如指掌的村党支部书记余云沼就“犹豫”过。

发现胡家山老村后,严强华很认真地对余书记说:“这里一草一木,一砖一瓦,不要动,有大用处。” 1984年就从武汉大学本科毕业的严强华自掏腰包,带着村干部到黄冈市罗田县三里畈参观原生态设计的乡村运营模式。“眼见为实,比在村里口干舌燥地讲有效”。余书记茅塞顿开,连说朱铺村的资源比别人好,前些年不该拆那些老屋的。

“要是跟村里搞不好关系,相关工作寸步难行”。殷祖镇党委书记柯红云说:殷祖是“中国古建之乡”,村民外出务工多,有见识,就是需要有文化素养的能人来带领。对一般人,当了40多年村干部的余书记是不服的,但服这个“第一书记”。

朱铺村委会副主任杨启河说:牛角垅塆的理事会长杨崇樵,是有名的“犟驴”,但看老严几件事办下来,他听“第一书记”的。有时老严不在现场时,还会提醒说:“不行,老严不让砍树。”“不行,老严不让铺水泥。””。

第一书记在村支书家

他把自己融入到了农村和扶贫工作

贫困户杨秀枝,是严强华“一对一”的帮扶对象,关心最多,扶贫微记里出现的也多。小姑娘一周不见“严伯伯”,就会用奶奶的手机打电话来。

2017年5月初的一天傍晚,第一次见读三年级的杨秀枝,严强华问她几次,喜欢什么礼物,都说“要爸爸”。对改嫁的妈妈,还是直呼其名。原生家庭残破带来的心理影响,尤其需要着重关注和适时干预。秀枝现在的梦想是要做婚纱设计师呢。在村里,让严强华感触的人和事还有不少。20出头的余俊,患小儿麻痹症,没上一天学,不仅认字,还能用脚趾操纵电脑鼠标打字聊天,每次看望,余俊都会在屏幕上打出“谢谢你们来看我,我很高兴”。

90后盲人小伙子杨剑波,聪明、好学,因患病体弱没做成按摩工作,只能以走村串户卜卦算命为生。但杨剑波人盲心不盲,借助文字转换语音软件,用手机听小说、听时政、关注残疾人事业,听速是普通人数倍。

余俊和杨剑波,现在都在“村读”公益性岗位上。

全天跟踪贫困户、盲人杨剑波外出,了解剑波生存状况

贫困户余昌元,年逾80,按政策老俩口在村里的旧屋可以申请3.6万元危房改造补贴。可有着48年党龄的老余说,“就住养老院,补贴让给别人吧。”工作队去慰问,老余也一定要拄着拐棍送到大门口。

跟随严强华在村里走访,有一个细节,明显能感到他把自己融入到了农村和扶贫工作。在他和村民聊天时,无论对象是老人、留守妇女,还是孩子,他的身子是前倾的。几乎每个村民见到他,都是笑着,还开着玩笑。

村里红白喜事、婚丧嫁娶,都会喊上“第一书记”

朱铺村“第一书记”是真正深入贫困户。黄石市委书记董卫民也到剑波家里调研过,他说,精准扶贫关键是精准,在插花贫困地区,同样也要下足绣花功夫。

荆楚大地上一个普通的村庄,成为书中的主角

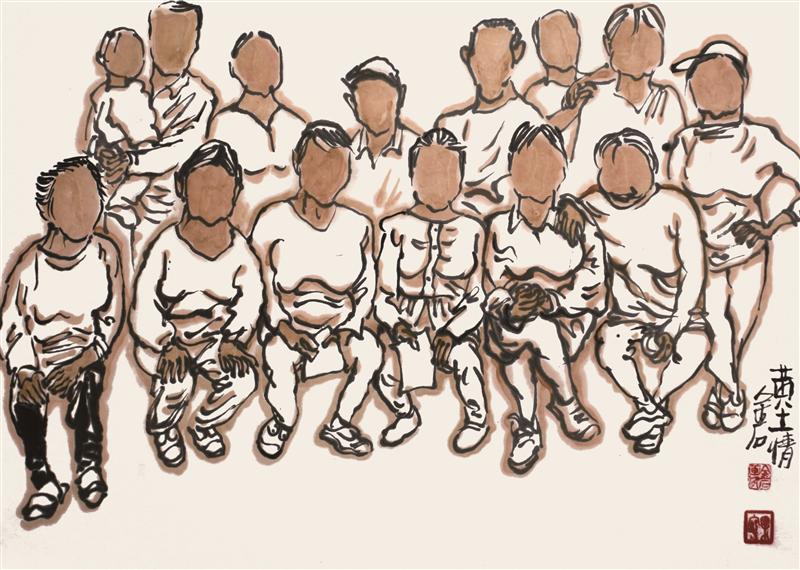

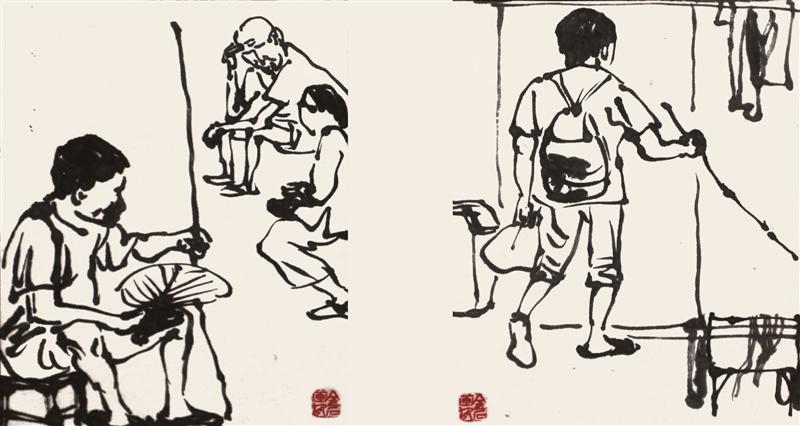

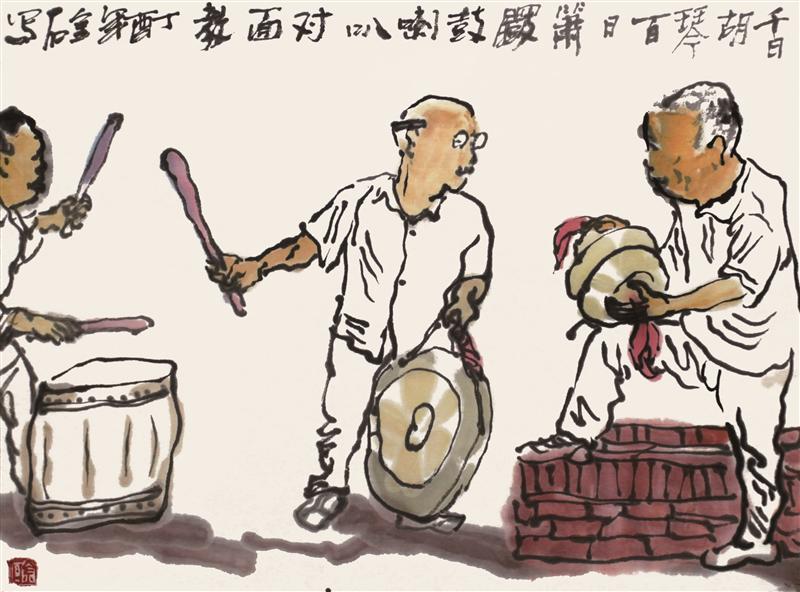

2017年6月11日,浠水县年逾七旬的老画家王金石,第一次在朋友圈分享了9幅朱铺村扶贫国画。此前与严强华只有一面之缘的王老,被扶贫微记打动,放笔直取素材,径自分享,概不知会。

“这一组画,王老说没有我;我说,我在画外,更在画里。”2017年12月17日,严强华第一次在扶贫微记说:要办一个扶贫画展。

2018年10月17日全国第五个扶贫日,精选王老73幅画作,及扶贫微记60多幅新闻图片,洗练的文字,公益画展“在路上——一个驻村扶贫工作队的工作纪实展”在武汉嘉宝美术馆开展。

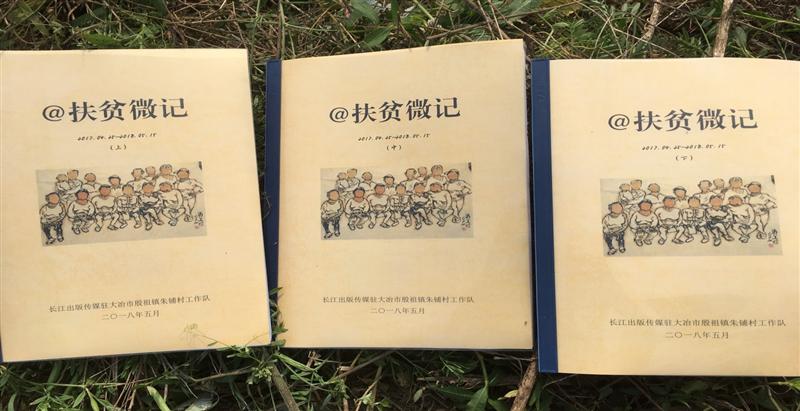

同时,主题图书《朱铺村扶贫微记》也正式出版。就这样,朱铺村,荆楚大地上一个普通的村庄,因为严强华的扶贫微记,成为书中的主角。90多位村民第一次被人写进书里,送上展览。

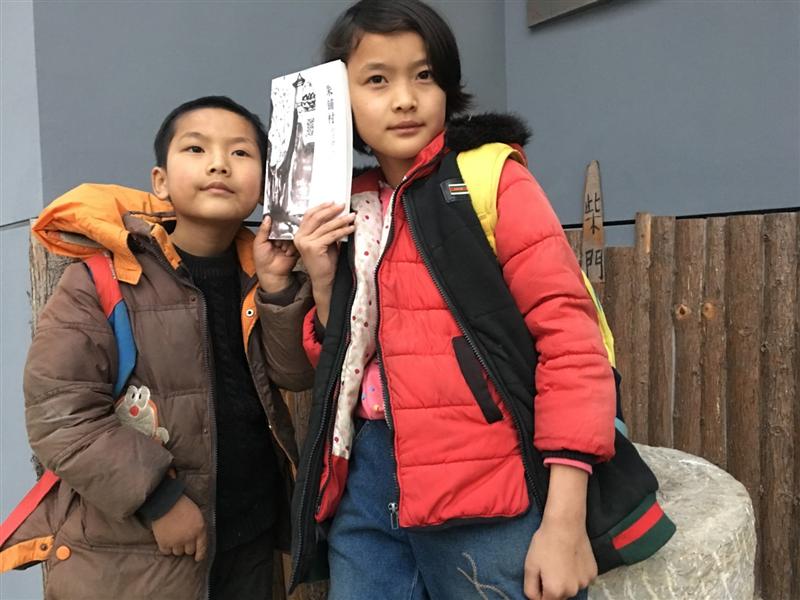

严强华把这本书送给胡家山湾四年级小姑娘胡媛作为礼物,第二天随即收到三份回赠礼物:一幅画、一首诗,和一篇作文,他很受感动。

大冶市委书记王刚常常对村民讲:朱铺村不能忘记一个人,老严。他的 “扶贫微记”,我是含着泪读完的。

2017年4月至2018年5月的“扶贫微记”,成为大冶市、黄石市朱铺村精准扶贫现场会重要材料

眼看三年驻村期已过大半,严强华在村里推着自行车对记者说:“扶贫微记之外,我还想出一本新闻视角的《朱铺村乡村笔记》”。

(文中国画插图,均为王金石先生绘)

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved