地理环境是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和。自然地理环境的各个组成成分和整个自然综合体,按照确定的方向发生分化,形成多级自然区域的现象,成为自然地理环境的地域分异(Regional differentiation)。制约或者支配这种分异的规律,称为地域分异规律。纬度地带性因素和经度地带性因素是影响地域分异的两个基本因素,决定着自然地理现象的大规模分异。在两种基本地域分异因素的共同作用下,还有派生的地域分异因素(如温带干湿变化)及地方性的分异因素(如地方气候)。地域分异是自然地理环境产生的背景,社会经济人文的地域分异都在此背景上发生,也是导致乡村地理环境差异的主要影响因素。

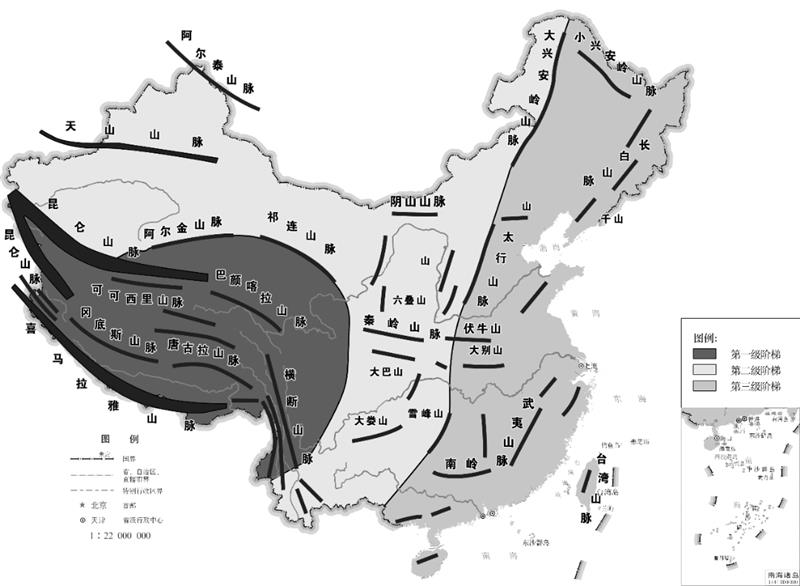

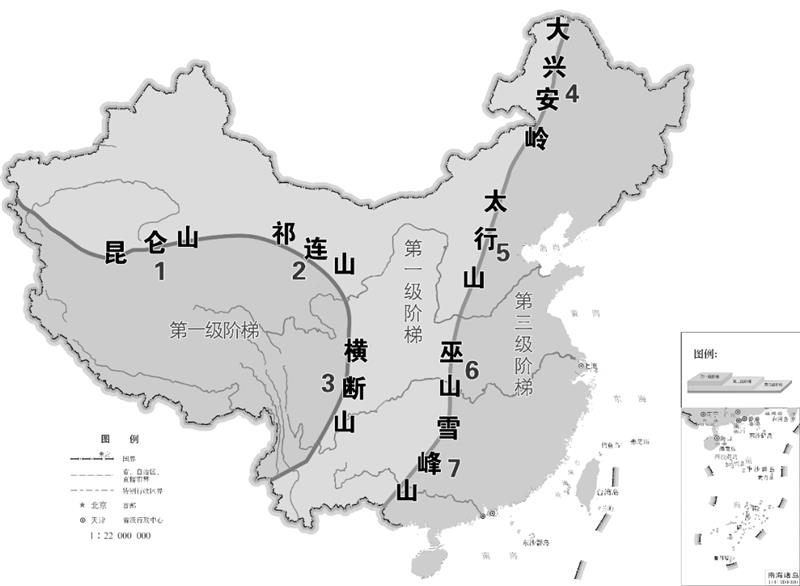

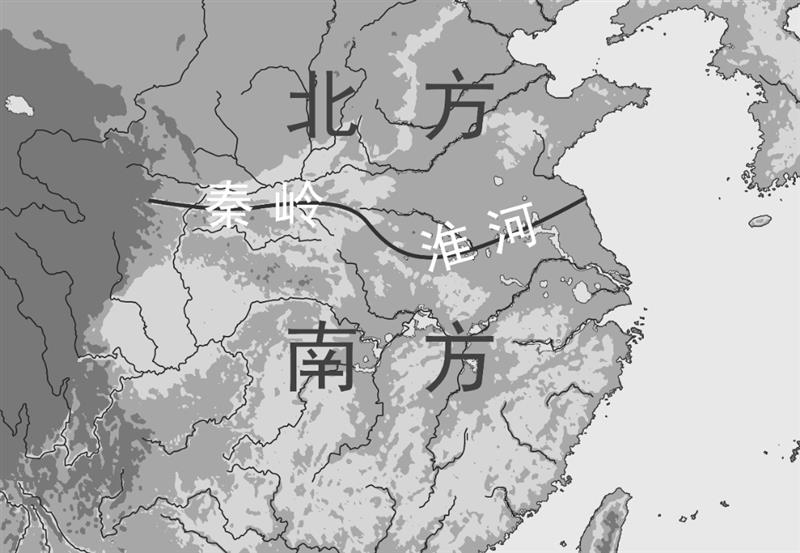

中国的地势西高东低,高低相差很大,自西向东构成“三大阶梯”:青藏高原海拔在4000 米以上,有“世界屋脊” 之称,为最高的一级阶梯;青藏高原以东到大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山之间为第二阶梯,海拔多在1000—2000米,主要由山地、高原和盆地组成;东部宽广的平原和丘陵是最低的第三阶梯,沿海地区多处于第三阶梯。我国地形多样,既有广袤的平原,也有纵横的山脉,还有蜿蜒的海岸。气候从南到北,既有热带,又有寒温带,气温差异影响农作物的生长期,对农民的垦殖发生吸引,所以形成人口南移、文化南进的趋势。以年降水量400 毫米为界,中国约略分为温润的东南和干寒的西北两大区域。[[1]]

三大阶梯

一、 自然地理环境对乡村形成的决定性作用

人类是自然地理环境的产物,其进化与自然地理环境密切相关。乡村是人类作为生活和生产活动的基地而存在的地域实体,自然地理环境为乡村人口和产业发展提供生产生活条件和经济发展所需的物质和能量资源。而原生自然环境中出现的各种自然灾害,如地震、火山、台风等,也会影响乡村发展,特别是影响农业生产的发展。

人类出现以前,地球的自然地理环境处于完全自然状态。人类活动使自然地理环境从自然状态向人与自然相互作用状态不断转化。乡村的形成和发展与自然地理的区域分异规律紧密相关。乡村聚落、乡村文化具有地域性的表现内容、特点和演化规律。地理环境在乡村形成、发展和扩散中起到重要作用。乡村聚落的形成起源于人类处于安全而聚居满足生存需要,并开始了认识自然、利用自然和改造自然的发展历史。不同尺度分异形成的多样性地域自然环境特征,决定了乡村聚落选址、饮食、文化习俗等要素发展的分化,进而形成不同形态的乡村。乡村社会的衣食住行、经济生产和消费生活都受到自然资源和环境条件的制约。以乡村经济生产为例,乡村可划分为山村经济、渔村经济、牧村经济、农业经济等,这是由于乡村所处的自然环境分别是山区、水域(海岸或内地江河湖泊)、草地、平地、丘陵,形成了不同的经济特色和经济活动类型。汉代班固《汉书·地理志》中论述了地理环境与风俗形成的关系,认为“凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音色不同,系水土之风气,故谓之风;好恶取舍,随君上之情欲,故谓之俗”,即是说,由于自然条件不同形成了“风”,由于社会环境不同形成了“俗”。这表明,自然文化对乡村形成以及经济生产、民风民俗、聚落形态产生了巨大影响,并随之影响到乡村社会组织、往来、生活礼仪等各个方面。

三大阶梯分界线

二、 自然地理环境对乡村演化的影响

乡村自然环境的各个要素之间相互联系和相互作用,形成乡村环境整体结构,共同促进着乡村地域的演化。自然地理环境在乡村产业结构、乡村聚落、人口质量、乡村文化等方面产生重大影响。

自然环境与乡村产业结构。自然资源是形成乡村产业经济的生产资料来源。自然环境各要素,如地形、气候、植被、土壤、水系等,在不同地域存在不同的类型和比例结构,形成了土地资源、气候资源、森林资源、水资源、矿产资源等,从而使不同乡村地域的经济结构和发展模式产生分异。资源结构和环境结构共同决定着乡村产业经济中的农、林、牧、副、渔等产业的土地利用比例和空间布局关系。农业结构的调整和改善,也必须根据地形条件、土壤条件、土地资源条件以及气候条件等要素的比例和空间组合进行。世界上以栽培谷物为基础的谷物种植业起源于北半球的中东地区、中美洲地区和中国黄河流域地区。这些地区农业共同的特征是自然地理、气候、生态的多样性和适宜性,为农业生产提供发展基础并孕育出不同的“小麦文化”、“玉米文化”、“小米文化”,导致农业生产内容和农业生产结构的差异。

自然环境和乡村聚落。乡村聚落和人口分布是在人类改造自然、发展生产、繁衍后代的过程中逐渐形成的。在这一历史过程中,自然、社会、技术和经济等多种因素共同影响人口的自然生产和社会迁移,从而形成现存的聚落和人口分布情况。自然环境和自然资源是乡村生产和生活的物质基础,自然地理环境的地区差异、自然条件的优劣以及自然资源的多寡等,自然因素必然影响到各个地区的乡村经济发展,进而影响到聚落人口的分布和迁移。在气候适宜、水源可靠、土地平坦肥沃的地方,乡村聚落易于形成和发展,这些地区的聚落、人口比较稠密。在自然条件较差的地区,乡村聚落难以依靠某一固定区域取材,所以要进行不停的迁徙来获取生存资料,恶劣的自然环境也会影响婴儿成活率,这些地区聚落、人口也比较稀少。自然资源富集地区的资源开采,也会对聚落人口分布产生明显吸引力,从而吸引大量的移民就业,如我国许多过去荒无人烟的地方,在自然资源得到大规模开发之后,吸引了大量的人口迁入。我国聚落人口分布极不均匀,从古代起,人口就高度集中于东部地区,尤其是黄河、长江中下游平原地区。后来人口以此为中心向边远地区扩散,特别是解放之后,国家有计划地组织了大规模的人口迁移,但尽管如此,人口密度的地区差异依然非常明显,以胡焕庸线为分界呈现出东南、西北半壁的极大差异。

自然环境和人口质量。主要表现在对人口健康的影响方面,这种影响通过物质循环而实现。人们通过新陈代谢与周围环境不断地进行着物质和能量的交换,由环境中摄取空气、水、食物等生命必须物质,在体内经过分解、同化而形成人体细胞和组织的各种成分,并产生能量以维持身体的正常生长和发育。另一方面,自然环境中的某些化学元素含量必然影响到人体的生理功能。不同地域的土壤、植被、气候等要素不同,以及某些化学原物的富集或喷发,会导致当地居民身体内相应元素的含量多寡,当超过了人体生理功能调节范围时,就破坏了人体与环境之间的平衡,使人体机体健康受到损害,便产生了某些地方流行病。如在自然环境中缺乏碘,可导致地方性甲状腺肿的发生和流行;环境中含氟量过多,可引起氟骨症。

自然环境和乡村文化。乡村文化具有明显的地域性,包括表现内容、特点和发展规律,自然地理环境在乡村文化的形成、发展和扩散中也起到积极作用。乡村文化体现了人们适应和利用自然环境的文化模式。乡村信仰习俗产生于人类祖先对客观自然现象缺乏认识,面对自然侵害下无能为力,转而产生了对自然的崇拜等原始信仰。居住习俗是处于抵御风寒、保证人身安全的角度形成的。衣着服饰习俗仍以保护自身为主要作用。乡村传统节日与庆典活动,大多数在农闲时节举行,多数与庆祝农业丰收主题相关,一则是感谢“上天”恩赐,二是为了满足体力回复和丰富精神生活的需要。我国以农业立国,农业受自然环境条件影响较大,尤其容易受到气候左右,风调雨顺、五谷丰登相关的祈雨仪式等依赖神灵的习俗特别明显。而岁时习俗的形成则反映了人们逐渐掌握自然环境、季节变化、动植物生产时序变化的规律,进而导致了天文、历法的产生,将生产活动和日常生活纳入到自然环境演变规律中,形成不同的风俗习惯。

中国南北分界线

三、 乡村发展对自然地理环境的影响

人类通过生产劳动对自然地理环境产生影响。乡村发展对自然地理环境的影响表现在乡村社会经济发展对环境的作用程度是否超过了自然地理环境的承载能力。人地关系随着生产力的发展而发展。狩猎和采集时期的人类,只是利用自然地理环境;农牧业时期,人类向主动改造自然地理环境方向转化;工业革命以后,人类活动破坏自然地理环境的程度日益加剧。

从早期的被动适应到后来的主动改造,人类活动与自然地理环境之间的冲突日趋尖锐。乡村发展对自然地理环境的积极影响表现在:一是通过乡村经济生产(土地垦殖、农业养殖等)活动将大量的天然生态系统改变为农业生态系统,把可使用野生植物培育成农作物,把可役使、食用和观赏的野生动物驯化为饲养动物,在长期的农业生产过程中为乡村发展提供了粮食、肉制品、蔬菜瓜果等,满足了人口增长对生产资料的需要。二是通过乡村农田水利设施、矿业开采、农业生产等活动对地表和近地表物质的机械搬运使自然地貌发生了较大变化,从而适应了乡村生产水平提高的要求。

同时,由于乡村毁林种粮、毁牧垦殖、毁渔垦殖、超载放牧等掠夺式开发,使本来就很脆弱的自然地理环境受到了严重破坏和冲击。例如,农业开发破坏森林和草原;猎捕、毒杀、采集动物与人为改变其生活环境加速了物种灭绝;破坏原有地貌通常会导致稳定性减弱和侵蚀强度增加;不合理的灌溉与耕作也会造成土壤次生盐渍化、改变土壤孔隙度和渗透能力、加剧土壤侵蚀和土地荒漠化等严重后果。

人类与环境是对立统一的,人类改造自然环境,环境也反作用于乡村发展。乡村地域广阔、经济生产活动剧烈,在生产和消费自然环境资源的同时,又在向环境中排放废物,从而影响着自然地理环境中物质与能量的输入、输出关系。维护乡村地域物质能量平衡,确保乡村可持续发展的意义和作用巨大。

(本文摘自《中国乡村地理》一书,该书由中国科学院地理科学与资源研究所宁志中、王灵恩、虞虎和北京社科院的穆松林等人编写,中国建筑出版传媒有限公司出版发行。全书共11章,体系庞大、知识交叉和学科涵盖广,围绕乡村地理学的基本问题,尝试构建多学科视角的现代乡村认知框架。指出乡村不仅仅是一个地理空间概念,不仅仅是一个自然科学范畴,而是一个关于乡村空间的人文、地理、经济、社会、制度等的集合的知识体系)。

[[1]]彭鲜红.地理环境与中国传统文化特征研究[J].河北北方学院学报,2007(1):43-45.

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved