10190.6亿元!这是山东省2020年农林牧渔业总产值交出的答卷,这是全国首个农业总产值过万亿元的省份。要知道,在清末到民国期间,这里曾是一片有近2000万人为求温饱而被迫“闯关东”的土地。

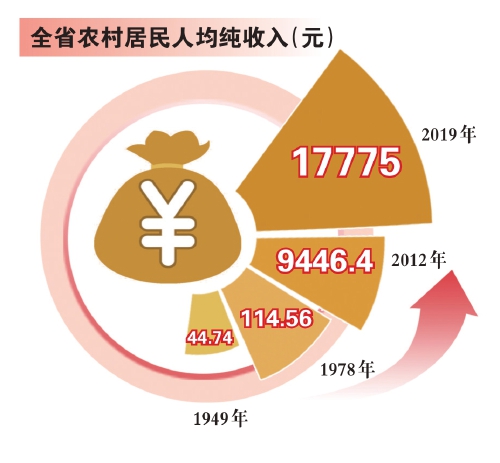

全省农村居民人均纯收入(元)

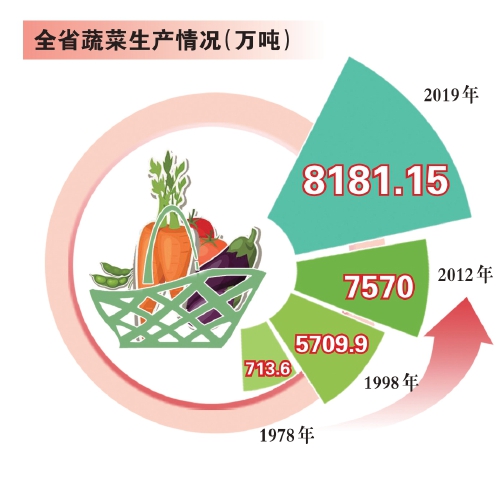

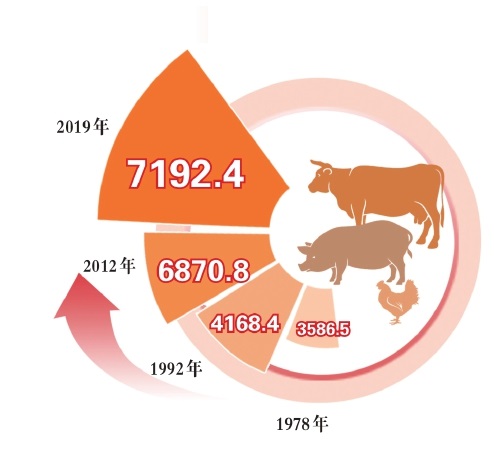

近百年来,在中国共产党的领导下,山东农业从“吃不饱”到物阜民丰,交出的答卷让人赞叹:以占全国6%的耕地和1%的淡水资源,贡献了8%的粮食、9%的肉类、12%的水果、13%的蔬菜、14%的水产品和19%的花生,农产品出口总额占全国的24%。

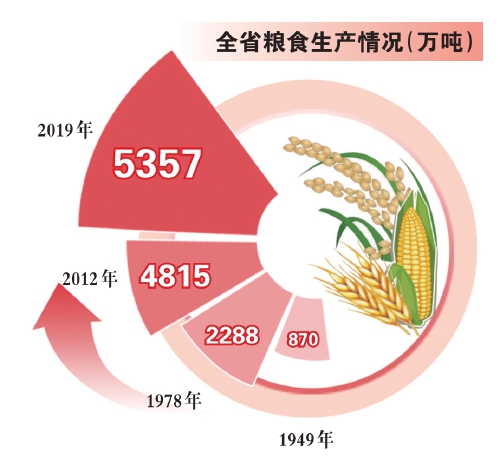

全省粮食生产情况(万吨)

全省蔬菜生产情况(万吨)

全省肉类生产情况(万吨)

习近平总书记高度重视山东农业农村工作。总书记在2013年视察时指出,山东农业文明古老而厚重,北魏时期山东人贾思勰所著《齐民要术》,是我国保存最完整的古农书巨著,后人称之为“惠民之政,训农裕国之术”。总书记在2018年强调,农业大省的责任首先是维护国家粮食安全。要把粮食生产抓紧抓好,把农业结构调活调优,把农民增收夯实夯牢,把脱贫攻坚战打好打赢,扎实实施乡村振兴战略,打造乡村振兴的齐鲁样板。

从连破冬小麦全国高产纪录,到让全国人民冬季吃上新鲜蔬菜的“东方奇迹”,再到农业产业化等农业农村发展经验的创新创造……多年来,山东坚决贯彻落实党中央、国务院三农工作决策部署,坚持农业农村优先发展,瞄准全国人民的“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”,实现了从“吃不饱”到“吃得饱”再到“吃得好、吃得健康”,从“一方水土难养一方人”到“生产美产业强、生态美环境优、生活美家园好”的乡村振兴“齐鲁样板”的跨越,赢得了“全国农业看山东”“稳产保供看山东”的美誉。

小麦亩产从100公斤到800公斤的跨越

时至今日,齐河县祝阿镇古城苑社区老农民赵长忠生活中最大的习惯,就是“盯着”孙子把碗里的饭吃完,“叮嘱”身边的年轻人不要浪费一粒粮食。“就是因为忘不了那些挨饿的日子,忘不了吃到第一顿饱饭时的那种满足感和幸福感。”赵长忠感慨道。

在我国数千年的农耕文明史上,直到新中国成立前,小麦生产的状态都是“撒上50斤种子,收获两三百斤麦子”。与种粮农民打交道30年的山东省农科院研究员王法宏感慨:“山东农民特别珍惜土地。在农村,谁家的土地荒了,最被瞧不起。农村孩子上的第一课,就是吃完饭碗里的最后一粒粮食。”

也许,正是历史上经历过无数“吃不饱”的阶段,才让山东农民从1952年分到土地的那一刻起,就迸发出最持久、最猛烈的力量。

已故的中国工程院院士、山东农业大学教授余松烈,1949年9月来到山东,见证了山东农民种粮增收的全过程。20世纪六七十年代,他扎根于滕州史村,与当地农民一起建立起冬小麦精播栽培理论体系。1975年,史村820亩小麦平均单产457.5公斤,在当时那个追求温饱的年代,引发了巨大轰动。

过去的两年,齐鲁大地粮食生产捷报频传:2019年,泰安、淄博和烟台的小面积高产攻关田亩产分别达到828.7公斤、835.2公斤和840.7公斤,10天内3次打破全国冬小麦高产纪录;2020年,“山农糯麦1号”“济麦44”“山农28”“齐黄34”等山东自主研发的品种,分别创造全国特色营养小麦、强筋小麦、冬小麦、大豆等多个全国单产纪录。

齐河县80万亩小麦绿色创建示范区内的收获场景

小麦亩产从100公斤跃升到800公斤,背后是齐鲁儿女手中沉甸甸的“饭碗”:山东粮食总产量从新中国成立初期的870万吨,1984年突破3000万吨,1993年突破4000万吨,2014年突破5000万吨。2020年,山东粮食单产438.5公斤/亩,高于全国平均水平14.7%;总产5446.8万吨,增产量约占全国总产增加量的16%。

两个“不知道吃什么好”诠释物阜民丰

“以前‘不知道吃什么好’,是因为没得吃、没得选。现在‘不知道吃什么好’,则是因为选择太多,挑花眼了。”在寿光市圣城街道于家村,鹏远果蔬合作社理事长高象鹏笑言。

寿光市现代农业高新技术示范基地

如今,高象鹏正在建设全国蔬菜质量标准中心认证的标准化生产园区,园区所产西红柿产量比其他农户下降了约一半,但含糖量等指标提升一倍以上,在“别拿番茄不当水果”的口号下,一盒包装精美、约1.7斤重的于家村小西红柿,售价高达68元。

坐落在寿光市的全国蔬菜质量标准中心

在寿光老一辈农民的记忆里,“不知道吃什么好”是刻骨铭心的。“饿得实在不行了,我咬着牙去挖了大半车黄蓿菜,救了全家人的命。”年近耄耋的王伯祥,始终铭记着20世纪60年代那生命中最灰暗的一天。

1986年,吃着黄蓿菜长大的王伯祥,成为时任寿光县委书记。自此,一场冬暖式蔬菜大棚革命在这片世代贫瘠的土地上兴起,创造了让全国人民冬季吃上新鲜菜的“绿色浪潮”“东方奇迹”。

寿光推出的国产化智能玻璃温室,配备多环节机器人作业

智能植保无人机已成为春管主角

时光荏苒,终不负有心人。如今的寿光,不仅是“买全国、卖全国”的蔬菜集散地,更是闻名世界的“蔬菜产业硅谷”和“蔬菜种业奥林匹克竞技场”。新冠肺炎疫情发生后,2020年1月27日晚,国家发展改革委紧急协调从山东调运蔬菜供应武汉。2020年1月28日中午,首批350吨寿光蔬菜装车出发……武汉封城期间,寿光累计发往武汉蔬菜产品5721吨。

不仅是寿光,在全国乃至世界人民的“菜篮子”“肉盘子”里,都有山东农民的辛勤汗水。地处鲁南的兰陵县和鲁西的莘县,蔬菜种植面积都在百万亩上下;位于山海相依间的烟台市,苹果、大樱桃、葡萄酒、梭子蟹、海参等农产品、水产品畅销海内外……

烟台市应用了苹果“免套袋”省力化栽培技术的果园

山东省委农办主任、农业农村厅厅长李希信言语铿锵:“2020年,山东蔬菜及食用菌、园林水果、肉蛋奶、水产品等总产量均居全国第一位。山东农民的艰苦奋斗和伟大创造,生动诠释了农业的稳产保供作用,极大丰富了全国人民的餐桌。”

从“吃得饱”向“吃得健康”转型升级

“但愿人长久,相伴得利斯”,这句为众人熟知的广告语,如今已是一村人幸福生活的写照。迎着4月的春风,行走在诸城市昌城街道得利斯村,制式统一的乡村别墅整齐排列,三三两两的村民悠闲围坐,享受着这里的美好与殷实。

20世纪80年代,在时任村委会主任郑和平的带领下,得利斯村办起面粉厂、屠宰厂,与诸城外贸等企业一起,探索出贸工农一体化发展道路。后来,又推动创造出以“确立主导产业,实行区域布局,依靠龙头带动,实现规模经营”为特点的农业产业化发展经验。

“近年来,得利斯正在向优质健康肉制品供应商转型升级,引领冷却肉、低温肉制品消费潮流,不断完善全程控制的肉类食品产业链条。”如今的得利斯集团掌门人郑思敏说。

畜牧业瞄准高端市场,果业同样转向优质导向。莱州市琅琊岭果品合作社理事长王景波介绍:“2016年起,在山东省农科院果树所的指导下,合作社试用‘免套袋’省力化栽培技术,几年下来收获满满。果园每亩节省人工成本4000多元,果品尽管外表观感下降,但靠着品质提升,实现了‘长得丑反而卖得俏’。”

据该项技术主要研发人、果树所研究员王金政介绍,该技术瞄准苹果套袋导致用工量大、成本高、内在品质下降、生理病害加重、纸袋污染环境等问题,通过品种选择、果园生态环境改良和绿色防控等技术,在降低成本的同时,着力改良果品品质和口感,目前已进入大面积推广阶段。

据李希信介绍,近年来,随着消费需求从“吃得饱”到“吃得好、吃得健康”转变,山东坚持创新引领,以推动农业供给侧结构性改革为主线,以高质量发展为导向,着力推动农业产业转型升级。以畜产品为例,山东规模以上畜禽养殖场达3.2万家,2020年肉蛋奶总产量1444万吨,产值达2571.9亿元,产业规模占全国1/10强;畜禽规模养殖比重达到79%,高于全国15个百分点;高端市场占有率保持稳定,牛羊肉占京津市场、猪肉占沪浙市场的30%。

农民日报·中国农网记者 吕兵兵

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved