扇贝优良品种的选育,看似是一个小众领域,实际上却事关千万渔民的生计。

“在科研过程中如何提出有价值的选题?”

在中国海洋大学2025年第一期“本科生卓越大讲堂”上,主讲人中国工程院院士、中国海洋大学教授包振民随机从面前的电脑里抽取了一个观众互动留言。留言中的问题来自中国海洋大学2023级生物科学专业本科生牟彦丞。

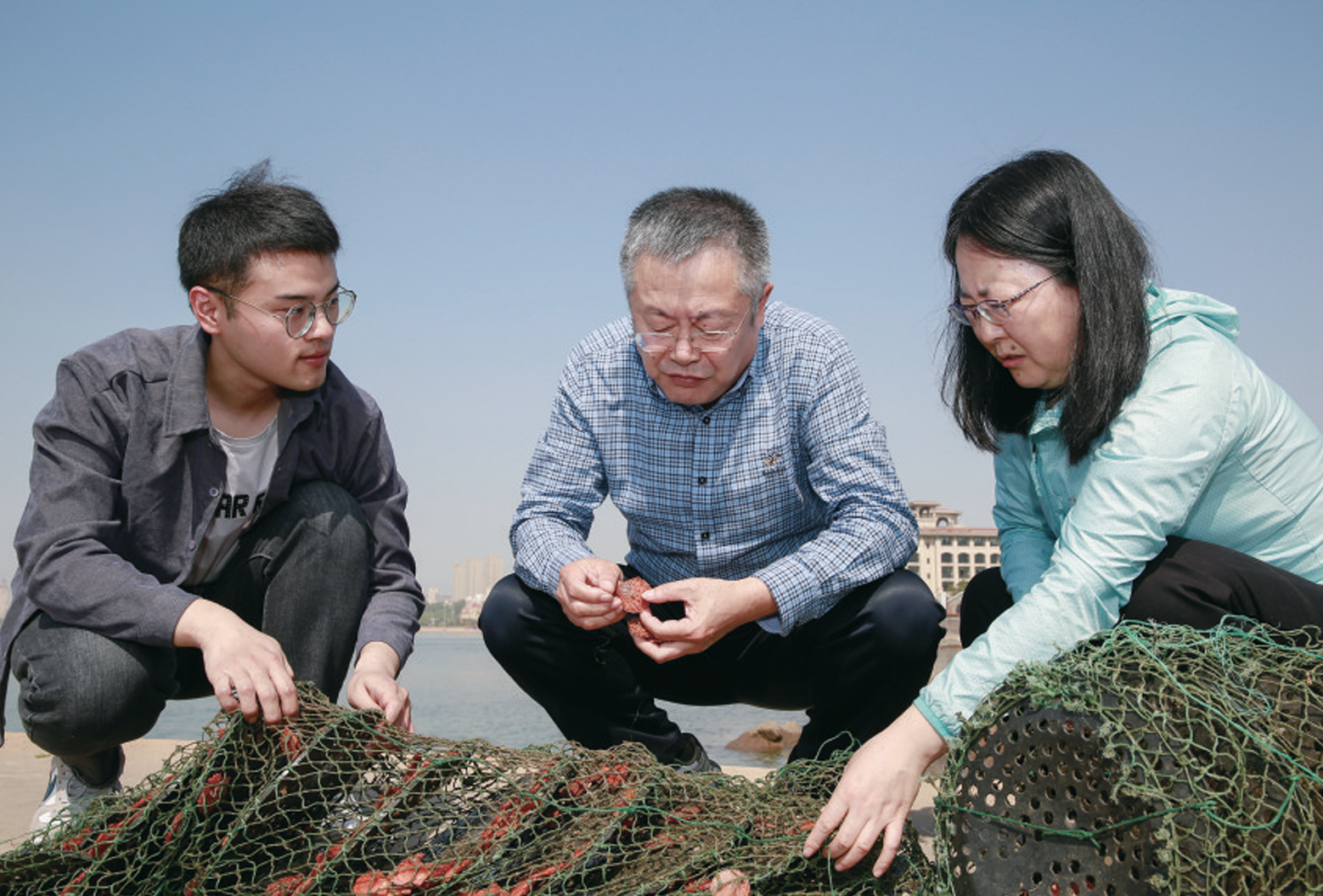

包振民(中)查看扇贝苗种生长情况。

“国家的需要就是我们的选题。科研方向的选择要从国家和产业的需求出发,真正致力于解决实际问题。就像我们培育的扇贝优良品种,看似小众,却守护了千万渔民的生计。多到实验室和产业一线,了解科学前沿和国家需要以及产业需求,做有意义的研究。”包振民这样对学生们说。

2022年,包振民荣获山东省科学技术最高奖。在颁奖仪式上,包振民说,他有两个心愿:“一是希望一艘艘满载山东培育的优良品种的船只游弋在东海、南海和大洋远海;二是希望老百姓的餐桌上摆满我们养殖的高品质海鲜。”

结缘扇贝:“老师的嘱托,成了一生的事业”

包振民出生在依山傍海的山东烟台,小学、中学在古现镇就读,濒临烟台套子湾,漂亮的黄金海滩承载着他童年的幸福记忆。“一到周末或者假期,我就会和朋友一起去赶海,各种贝类、小鱼、小虾、海参都能找到。带一个玉米面饼子,不需要再带其他吃的,海里什么都有,海边的牡蛎撬下来就可以当菜吃。”

高中时期,包振民的数理化成绩特别好,课余时间,他喜欢到数学老师家里看书,被当时《科学画报》上刊载的物理、数学、航空方面的知识所吸引。1978年夏天,包振民参加了恢复高考后的第二次高考。填报志愿时,家人希望他去青岛的山东海洋学院(中国海洋大学前身)读书。之前在阅读《科学画报》时他也了解了一些海洋方面的知识,而且自小在海边长大,包振民对大海有一种特殊的亲近感。包振民说,年少的他对海洋专业还有个“私心”:学海洋生物可以吃到更多美味的海鲜。就这样,怀着单纯而又朴素的梦想,包振民考入了山东海洋学院,成为海洋生物学专业的学生。

当时,班上同学的年龄相差很大,最小的14岁,最大的29岁。尽管当时物资匮乏,教学和生活条件简陋,但无论老师还是学生都热情高涨,对知识、对科学满怀期待,老师用心教,学生认真学。“我们那届学生学风很扎实,学好科学文化知识,服务国家建设的志向也非常明确。”包振民说,大学期间,他上过许多名师的课,方宗熙教授、李嘉泳教授、李冠国教授、戴继勋教授、李永祺教授等都亲临讲台、言传身教,“遗传学”“胚胎学”等课程基础打得非常牢固,至今令他受益。

大学毕业后,包振民留校工作,先是在海洋生态学家李冠国教授的指导下在海洋研究所依托“东方红”海洋实习调查船从事海洋调查方面的工作。1984年,生物学家、遗传学家方宗熙教授又把包振民要回了海洋生物遗传研究室。“我的本科毕业论文是在遗传研究室完成的,方先生对我印象很好。临近毕业时,我想报考先生的研究生,可是那年他不招研究生,我就先去了海洋研究所工作。”包振民说,毕业之初便在两位著名科学家的指导下开展工作,自己感到很幸运,也获益良多。

在海洋生物遗传研究室,包振民先是在戴继勋教授指导下开展海带和紫菜的研究工作。他在紫菜育苗、紫菜酶解育苗技术研究中取得了创新突破。但在1985年的一次交流中,方宗熙对包振民说:“我们实验室不仅要做海带、紫菜的遗传育种,将来也要开展海洋动物的遗传育种研究,希望你多往海洋动物育种的方向努力,要瞄着国家和产业的发展需求开展工作。”

瞄着国家和产业的发展需求——年轻的包振民默默记下了老师的话,如今他也这样告诉自己的学生。

为了进一步提升自己的科研能力和水平,1993年,包振民考取了青岛海洋大学(今中国海洋大学)水产学院王如才教授的博士生。王如才教授是国内知名的贝类学家,早期从事扇贝研究,后来,应国家需要又开展了牡蛎研究。“之前在青岛王家麦岛的扇贝育苗厂,我帮王老师做过一段时间的生产。王老师非常平易近人,总是用商量的口吻与我们交谈,从来不强迫我们做工作。”包振民说,博士期间他选择了鲍基因工程方面的研究。“王老师听了我前期的工作,很支持,鼓励我按照自己的想法继续做下去,所以我的博士论文和鲍的遗传育种有关。”

包振民多次谈起自己走上扇贝研究之路的故事。有一次,王如才教授与学生们在实验室交流,叮嘱大家说:“我们实验室起家的本门武功是做扇贝的,你们别忘了,希望你们将来有机会把扇贝育种做起来。”在包振民心中,正是“老师的嘱托,成了一生的事业”。

培育良种:“没有最好,只有更好”

20世纪70年代,我国海水养殖业在海带、紫菜养殖获得成功的基础上,开始了以对虾、扇贝为主的海水动物的养殖。以王如才教授为代表的贝类学家陆续攻克了扇贝自然苗采集技术、室内全人工育苗技术和筏式笼养技术,为海水养殖业第三次浪潮的兴起奠定了基础。

然而到了90年代末,流行病害大规模暴发,我国扇贝养殖业遭遇了致命打击。王如才教授叮嘱包振民,扇贝育种工作要赶紧抓起来了。行业遭受重创之下,包振民开始对黄、渤海区普遍养殖的栉孔扇贝进行研究,他深刻意识到,扇贝良种化迫在眉睫。

与种植业、畜牧业育种相比,当时的水产育种可谓更加困难重重。一方面海上风险较多,风浪灾害、病害、丢失都有可能发生;另一方面,扇贝育种需要建立一整套遗传评估技术系统,之前从没有人做过,毫无经验可借鉴。寒来暑往,包振民带领团队边摸索边实验,不断设计、改进方案,进行攻关,创建了以数量遗传评估最佳线性无偏预测(BLUP)技术为核心的扇贝育种技术体系。

“在我们研究扇贝育种之前,国内的扇贝养殖一直是依赖野生苗种,大家普遍对扇贝育种不理解也不愿意投入。”当时,包振民团队的课题并不多,经费也不富裕,幸而得到蓬莱一家水产养殖企业的支持,很多研究工作才得以顺利推进。“去苗场,吃饭、住宿、交通都要花钱,吃、住、行方面的支持解决了我们的实际困难,更重要的是养殖企业、养殖大户的支持鼓励,让我们有了坚持下去的动力。”每每提起当时的情况,包振民都感慨良多。

十年磨一剑。2005年,凝聚着包振民团队无数心血和汗水的栉孔扇贝新品种“蓬莱红”通过新品种审定。作为我国科学家自主培育的第一个扇贝新品种,“蓬莱红”具有生长速度快、产量高、肉柱大、抗逆性强、壳色鲜红、遗传性能稳定等特点,一经推出,就赢得水产养殖户的喜爱,先后获国家海洋局创新成果一等奖、教育部科技进步奖一等奖、国家科技进步奖二等奖。

“煮熟了,红彤彤的,既喜庆,又诱人,因为最早是在蓬莱培育的,就把它命名为‘蓬莱红’。”包振民说。

2003年,包振民受大连的一家企业邀请去探讨良种选育。在参观生产车间时,在大量白色肉柱的扇贝中,包振民意外发现了一只肉柱呈金黄色的扇贝。仔细观察之下,包振民觉得这个“金贝”非比寻常。以此为突破口,包振民团队发现,在这种扇贝身上,有一种类胡萝卜素降解酶基因BCO发生了突变,类胡萝卜素大量积累,才呈现出了金黄色。经过进一步选育,包振民团队成功研发出了富含对人体有益的类胡萝卜素,且具有抗氧化、抗疲劳、抗肿瘤等保健功能的“海大金贝”,并于2009年获得了国家新品种认定。

“海大金贝”收获现场。

谈及这一新品种的命名,包振民说,因为这个品种是中国海洋大学培育的,所以取了“海大”二字,“金贝”蕴含两层意思:一是这种扇贝的肉柱呈金黄色,金光闪闪、鲜艳夺目;二是研发出这个新品种时,恰逢大连的养殖基地正在建设一个金贝广场。为了纪念高校与企业之间的产学研合作,经过一番斟酌,就命名为“海大金贝”了。

包振民始终觉得,育种是一项没有终点的事业,产业永远有新的需求,永远有前沿技术需要研究,永远有挑战等待攻关。“没有最好,只有更好。”

在水生生物全基因组选择育种技术的研究过程中,包振民团队就一度遇到了芯片难题。要进行全基因组选择,就要掌握高通量分型技术,在国际上畜禽动物进行高通量基因分型时,需要用基因芯片进行检测,但芯片价格昂贵,高昂的研发和检测成本给水生生物全基因组选择育种技术的实际应用造成了阻力。包振民直面挑战,打破惯性思维,带领团队开发出基于等长标签的简并基因组技术(MisoRAD)和基于液相杂交的新型高通量、低成本的液相芯片,大幅降低了检测成本,使检测一个样品的费用只相当于主流技术的1/10。这一低成本、高通量全基因组分型技术的创新,不仅为扇贝的全基因组选择育种插上了腾飞的翅膀,而且还推广应用于水稻、土豆、蜜蜂、家猪等160余个物种的育种分析,成为引领种业创新发展的颠覆性技术,为国际同行所瞩目。

应用全基因组选择技术,2013年,“蓬莱红2号”成功通过国家审定。作为国际上首个采用全基因组选育技术培育的水产良种,“蓬莱红2号”不仅延续了“蓬莱红”的高产抗逆特性,而且产量较“蓬莱红”提高25.43%,成活率提高27.11%。

蓬莱红2号。

虾夷扇贝“獐子岛红”、海湾扇贝“海益丰12”、栉孔扇贝“蓬莱红3号”、海湾扇贝“海益丰11”、栉孔扇贝“蓬莱红4号”……40余年来,包振民团队成功培育出了10个水产新品种,累计推广养殖1000余万亩,创造产值数百亿元。也正是多年来一个个新品种的推出,才使得我国扇贝养殖业实现了自立自强,彻底结束了长期依赖野生苗种的局面。

创新突破:“做科研就要‘顶天立地’”

“做科研就要‘顶天立地’,‘顶天’就是要做最前沿的研究,解决行业里最棘手的难题;‘立地’就是要与产业对接,用技术回馈社会。”包振民说,做科研是一件很幸福的事,特别是当看到自己的技术能为百姓服务时很有成就感。

随着我国扇贝养殖技术和良种培育技术的不断创新,如今,国内扇贝产量已经从20世纪70年代初的年产20多吨,上升到年产近200万吨。产量增长带来了价格下行。如今,市场上已经很容易买到4—6元/斤的新鲜扇贝,扇贝价格已经和牡蛎、蛤蜊相差不大,曾经的海珍品变成了“大众菜品”,已经走进寻常百姓家的餐桌。

“这也是令我们育种人员感到欣慰的地方,通过我们的努力,给中国老百姓提供了大量高品质的蛋白质。”包振民笑道。

在助力水产养殖业蓬勃发展的同时,包振民团队以扇贝为研究对象,在基础生物学领域同样取得了令人耳目一新的成就。

包振民团队率先在国际上完成了扇贝基因组图谱绘制,建立了全球最大、种类最多的基因组综合数据库,使我国成为掌握贝类基因资源最多的国家。美国贝类学会前主席、著名贝类学家舒慕薇(Sandra E.Shumway)评价说,包振民团队开展的扇贝研究是贝类研究的典范。

在不懈的科研中,包振民团队发现,虾夷扇贝基因组包含许多古老的基因,保留着动物原始祖先的特征,在几亿年的进化过程中竟然没有被重组打乱,《自然·生态与进化》的主编称其为“化石基因组”。进一步研究发现,扇贝躯体在发育过程中没有遵循普遍认为的宏观共线性的规律,而是分阶段表达的,包振民团队把它定义为“分段时间共线性(STC)”模式。

刚发现这一现象时,他们既惊喜,又忐忑,就虚心向国际上这一领域的知名专家请教、探讨。专家们不以为然,问的次数多了,就说:“你们搞错了,好好检查你们的实验数据。”包振民对自己的工作很有信心,又把此前这一领域相关专家发表的成果拿来进行对比实验分析,证明也遵循这一规律,即分段时间共线性(STC)在无脊椎动物发育中是普遍存在的。2017年,团队研究成果在《自然·生态与进化》发表,扇贝中藏着解开两侧对称动物的起源与进化的钥匙,目前分段时间共线性作为发育生物学领域的一大热点,成为竞相研究的对象,许多学者开始引用他们文章中的观点。

包振民团队还在扇贝眼睛发生控制基因、单轮动物幼虫的起源和进化、同型染色体的演化机制等重要生命科学基础研究方面取得了许多重大突破,产生了国际影响力。

“科研是一种生活方式,其中有至美、至善、至乐,也有至艰。”包振民坦言,从事科研是一件很幸福的事。

谈及未来5至10年的科研规划,包振民蓝图在心:一是通过与企业开展合作,把新的育种技术与种业密切结合,推动水产种业的发展,为水产养殖事业的健康发展服务,力争创造更大的经济效益;二是目前水生生物的基础研究还很薄弱,自己有责任把这个“研究洼地”填起来,通过搭建高端研究平台,为后来者的深入研究铺好道路。

“十四五”服务山东重点建设项目山东省海水高效种质创新与蓝色种业中心、青岛蓝色种业研究院、海南省热带水产种质重点实验室……在包振民的努力下,一个个高端水产种质创制创新平台搭建而起。“我们要把远海深海养殖搞起来,把渔业品种这一篇文章做精做好,让‘蓝色粮仓’更丰盈。”包振民说。

为人师表:“培养好学生是我的主业”

“作为一名教师,培养好学生是我的主业。”开学第一课、专业导航课、毕业党课、思政讲堂以及担任生物科学(强基计划)本科班班主任……包振民时常与学生面对面交流,倾听学生心声,指引学生成长成才。

包振民坦言,他喜欢有想法、有责任感、勤奋而又有冒险精神的学生。在品德上,他希望学生保持“善”,追求“美”。“与人为善,善良的人人品不会差;学习、科研和生活中都要善于发现美、欣赏美。”

40余年来,包振民培养出了130余位硕士、博士研究生,为我国水产种业领域输送了一批批领军人才和骨干力量。

“为学应须毕生力,攀登贵在少年时。”这是包振民对学生们最常说的一句话。在教学中,他倡导的是“穷理、极致、执着、精美”的治学品质。

而在学生眼中,包振民是严师,更是慈祥的长者。包振民的学生战爱斌记得,当年他跟随包老师在烟台做实验,突发面神经炎,半边脸的肌肉都不听使唤。“包老师一次次亲自开车带我去医院,从联系医生到挂号拿药,一直跑前忙后,我永远都忘不了当时的情景。”如今,战爱斌已经走上工作岗位,是中国科学院生态环境研究中心的研究员,主攻水生生态系统的入侵生物学与污染生态学。“对待学术,包老师总是告诉我们,‘不做则已、做必完美’。那些年,跟着包老师做研究,有时候即便是一个‘小问题’,他甚至都会陪着我们通宵,一直琢磨讨论,把问题逐个击破。”包振民严谨的治学态度对战爱斌影响至今。

最近几年,在新生入学、毕业生即将走出校园的重要时刻,包振民都会专程抽出时间与同学们进行交流,和大家分享自己的求学、教学和科研经历。

2020年,教育部在部分高校开展基础学科招生改革试点(简称“强基计划”),主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。中国海洋大学是首批36所试点高校之一。当年,学校在生物科学(强基计划)专业招收了25名学生,由包振民担任班主任。去年6月,首批“强基计划”本科生正式毕业。

在毕业班会上,包振民与学生们畅谈理想、责任、奉献与创新精神。有同学围绕包振民团队刚刚突破的三文鱼繁育养殖技术难题发问:“三文鱼养殖还缺人吗?咱们能去吗?养了能吃吗?”

“不仅缺养鱼的人,更缺吃鱼的人。只有吃鱼的人多了,我们的养殖才有希望。消费是拉动产业发展的最重要动力,产业需求又牵动了科技进步。”包振民循循善诱,引领同学们把视野打开,不要局限于找一份谋生的工作,强基班学生肩负着建设“蓝色粮仓”、破解困扰国家深远海养殖事业发展瓶颈问题的重大使命。

“在未来的人生道路上,无论是狂风暴雨还是艳阳高照,都要保持初心,将人生奋斗同党和国家的事业发展统一起来。”包振民这样嘱咐自己的学生,也是这样不断践行着自己的科研使命。

(作者冯文波现供职于中国海洋大学,本版图片均由中国海洋大学提供)

作者简介:

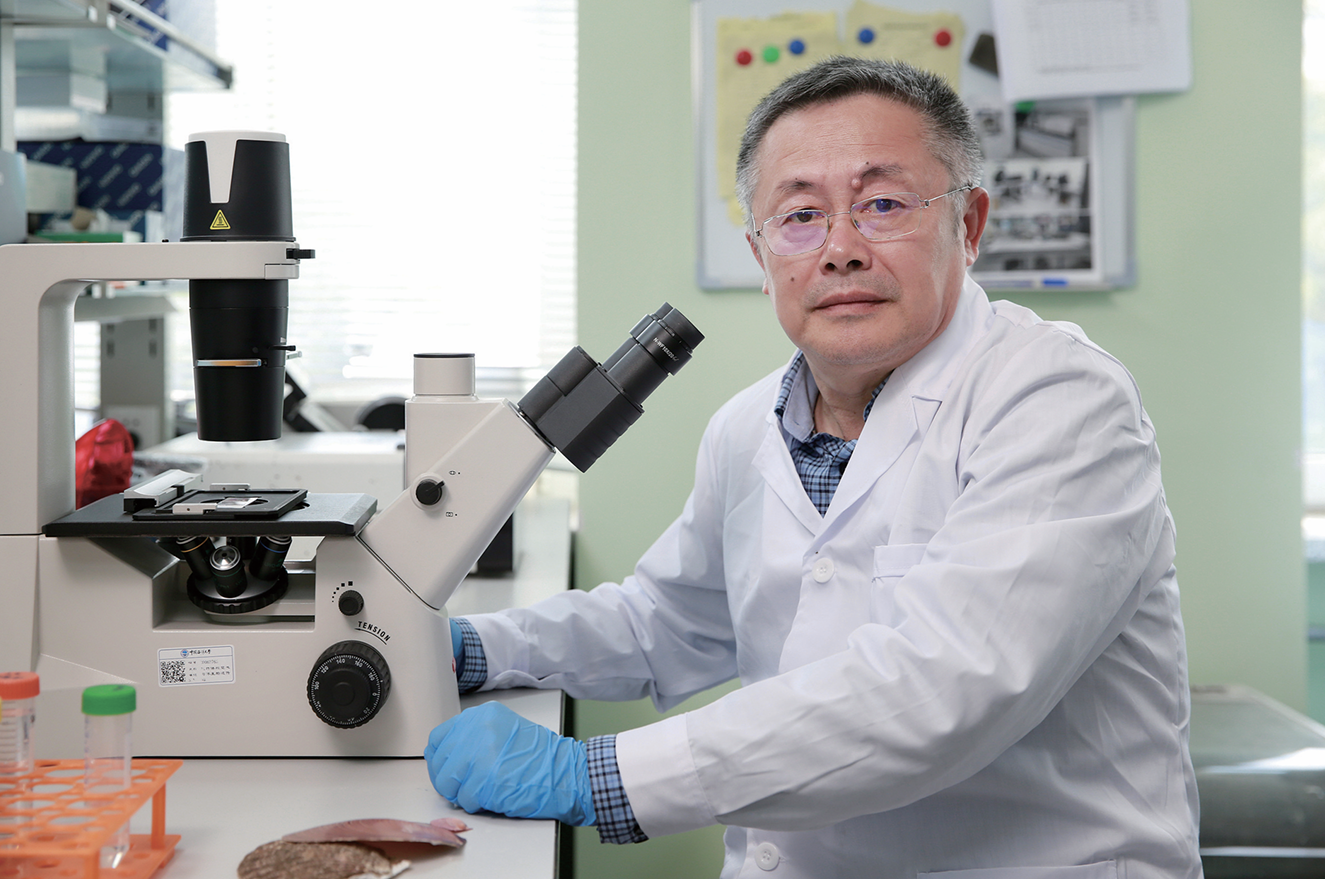

包振民,1961年出生于山东烟台,贝类遗传学与育种学专家、中国工程院院士、中国海洋大学教授、国际种业科学家联合体副主席、国家863计划“海水养殖种子工程”重大项目专家组组长、“蓝色粮仓科技创新”国家重大专项总体专家组组长。

包振民长期从事海洋生物基因组学和遗传育种教学科研工作,在扇贝种质资源、基因组学和发育进化生物学等领域开展了深入研究,开发了首个贝类BLUP遗传评估系统,建立了扇贝分子育种技术体系,育成“蓬莱红”“海大金贝”“海益丰11”等多个国家审定贝类新品种,改变了扇贝养殖依赖野生苗种的局面,为探索我国水产种业的发展模式作出重要贡献。

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved