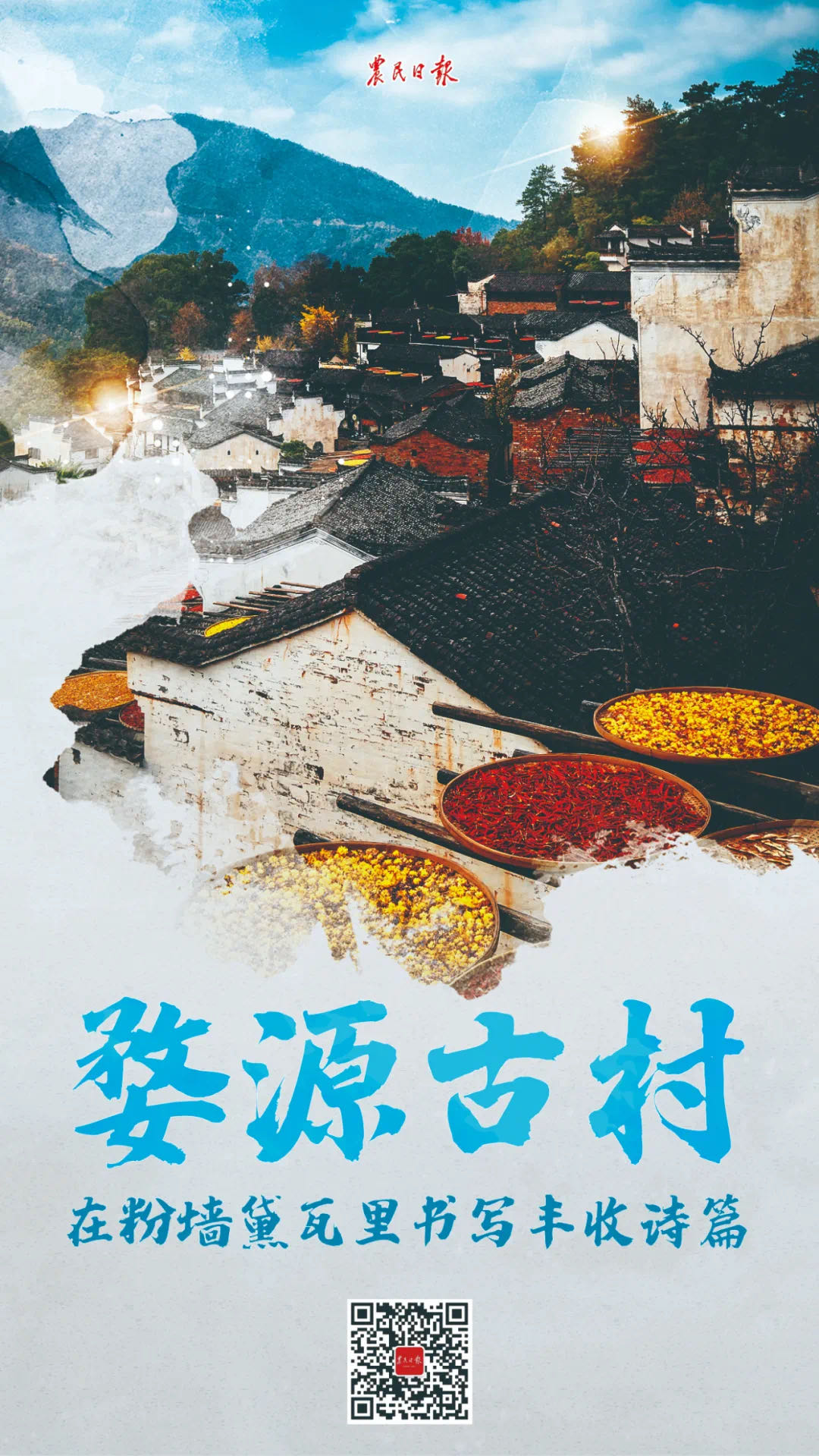

秋天的清晨,推开木窗,端出一盘盘稻谷、辣椒,置于屋檐下伸出的木梁之上;太阳出来,阳光撒下,泛出一片片金黄、大红,篁岭人的丰收就这样开始了。

篁岭晒秋,一幅映在中国人心中关于“梦里老家”的画面,诉说着自公元740年建县以来,江西婺源这座小城的农民对农作物的天然崇拜。如今,篁岭新村老百姓丰收的象征已不仅是一盘盘五颜六色,更多的是实打实来自乡村旅游的收入。

“天气一转凉,就要为每年的旺季做准备了,收入最好的时候,一年能有40万元。”婺源县江湾镇栗木坑村篁岭村小组村民曹清成向记者算起了“丰收账”。

对于曹清成来说,篁岭是他的家,不过,有些记忆却停留在了脑海深处。

2008年,曹清成和兄弟三人与老父亲一起搬下了山,告别了他们世世代代生活的篁岭。但那个篁岭却并不像如今已成为景区的篁岭这般热闹、有生机,在曹清成的印象里,过去的篁岭只有不便,各种不便。

“以前外出回来第一件事就是挑水,而如果第二天想去镇上,必须凌晨4点就出门。”曹清成指了指山上说,2008年时,他们家的全部收入只有两三万元。

篁岭古村晒秋。莫志超摄

但作为古村落的篁岭也并非“一无是处”,在曹清成他们看起来稀松平常的晒秋,却是游客眼中的宝贝。原来,篁岭人之所以有晒秋的习惯,是因为他们的村子位于山坡之上,几乎找不到一块平地,晾晒农作物只好想办法在屋顶上找空间。独特的地形、错落的房屋布局,让晒秋这个原本的无奈之举,反倒成了篁岭的招牌。

“记得有一次很多人来采风,找不到住的地方,就找到我家,我们就用自制的糯米酒招待,吃饭也只是一个人一天3顿收5块钱。”曹清成告诉记者,因为父亲是老村党支部书记的缘故,他家经常成为游客的临时落脚点。

也许正是这样的经历,曹清成成为第一批在山下开农家乐的人家。老村整体流转后,村民每户置换到一栋新房,曹清成和弟弟曹均成、弟媳曹海燕一起搞起了餐饮。

长溪村的乡间小道。杜娟 摄

不过刚开始的几年,农家乐并没有想象中那么火爆,闲暇时间,曹均成还是会外出打工,家里主要由曹清成来经营。而到了2016年国庆假期,让曹清成至今难忘的一幕出现了。“有一天晚上10点,新村里挤满了游客,全是从山上下来找不到住宿的,有的游客甚至拉着我求我给他一间房住。”曹清成说,自那以后,他便决定要做民宿。

但曹清成算了算,近200万元的投入让他犯了难。东拼西凑之后,还差30万元。恰好,中国邮政储蓄银行江西婺源县支行拿着“民宿贷”方案找上了门来。“我们家在村里算基础比较好的,邮储银行给的政策也很优惠,每月只需还利息,年底再还本金,很符合民宿的经营规律,我就跟弟弟商量,以他的名义办理了贷款。”曹清成说。

有了资金,2018年,曹清成和曹均成的民宿开业了。在他们的带动下,篁岭新村的村民几乎家家户户都享受到了旅游的红利。

江岭村民在收割水稻。杜娟摄

现在每到秋季,篁岭的农民算是真正丰收了:山上,游客聚集的地方,他们会带着自己种植的农产品、编织的手工艺品售卖;山下,干净整洁的农家乐准备迎接一波又一波赏秋的客人;公路两旁,收割机在稻田里隆隆作响,今年的稻子又丰收了。

“以前秋天最喜欢晒秋,现在更喜欢‘晒账本’。”曹清成说。

农民日报·中国农网记者 莫志超 见习记者 杜娟

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved