6月15日,记者从华中农业大学获悉,6月14日世界知名科学杂志《Nature》(《自然》)发表了华中农业大学李国田教授团队牵头完成的研究成果论文。该团队克隆到一个广谱抗病类病斑突变体基因RBL1,并通过基因编辑创制了增强作物广谱抗病性且稳产的新基因RBL1Δ12,该基因在作物中高度保守,与传统抗病基因相比,可打破物种界限、普适性更强,具有巨大抗病育种应用潜力。

水稻是全球重要的粮食作物之一,生产上常受稻瘟病、稻曲病、白叶枯病等多种病害威胁。稻瘟病被称为“水稻癌症”,广泛分布于世界各稻区,是一种毁灭性的真菌病害,全球每年因稻瘟病造成的产量损失达数千万吨。培育种植广谱抗病品种是实现稻瘟病绿色防控最经济有效的措施,对保障我国和全球的粮食安全具有重要意义。类病斑突变体材料可在没有病原菌侵染的情况下自发产生超敏反应坏死斑,具有广谱抗病性,但产量较低,限制了类病斑突变体基因在作物抗病育种中的应用。

华中农大团队前期联合加州大学戴维斯分校等研究团队,在全基因组测序的水稻突变体库中筛选到一个对稻瘟病菌和白叶枯菌都具有良好抗性的类病斑突变体株系rbl1。研究团队通过对基因编码区多位点进行编辑,创制了一个新基因RBL1Δ12。研究发现,RBL1Δ12基因显著增强了水稻对不同地区分离的10个稻瘟菌、5个白叶枯菌和2个稻曲菌生理小种的抗性。大田试验分析发现,rbl1Δ12株系稳产且具有显著的抗稻瘟病能力,在稻瘟病害严重发生时能够挽救约40%产量损失。

经研究团队初步测试,该基因在小麦抗锈病和纹枯病上也有显著效果,进一步证明其在作物抗病育种中的应用潜力,该研究模式也为类病斑突变体储备资源的利用提供了借鉴。该研究成果对扩大抗病基因来源,推动作物抗病育种、植物病害绿色防控,保障国家粮食安全有重要意义。

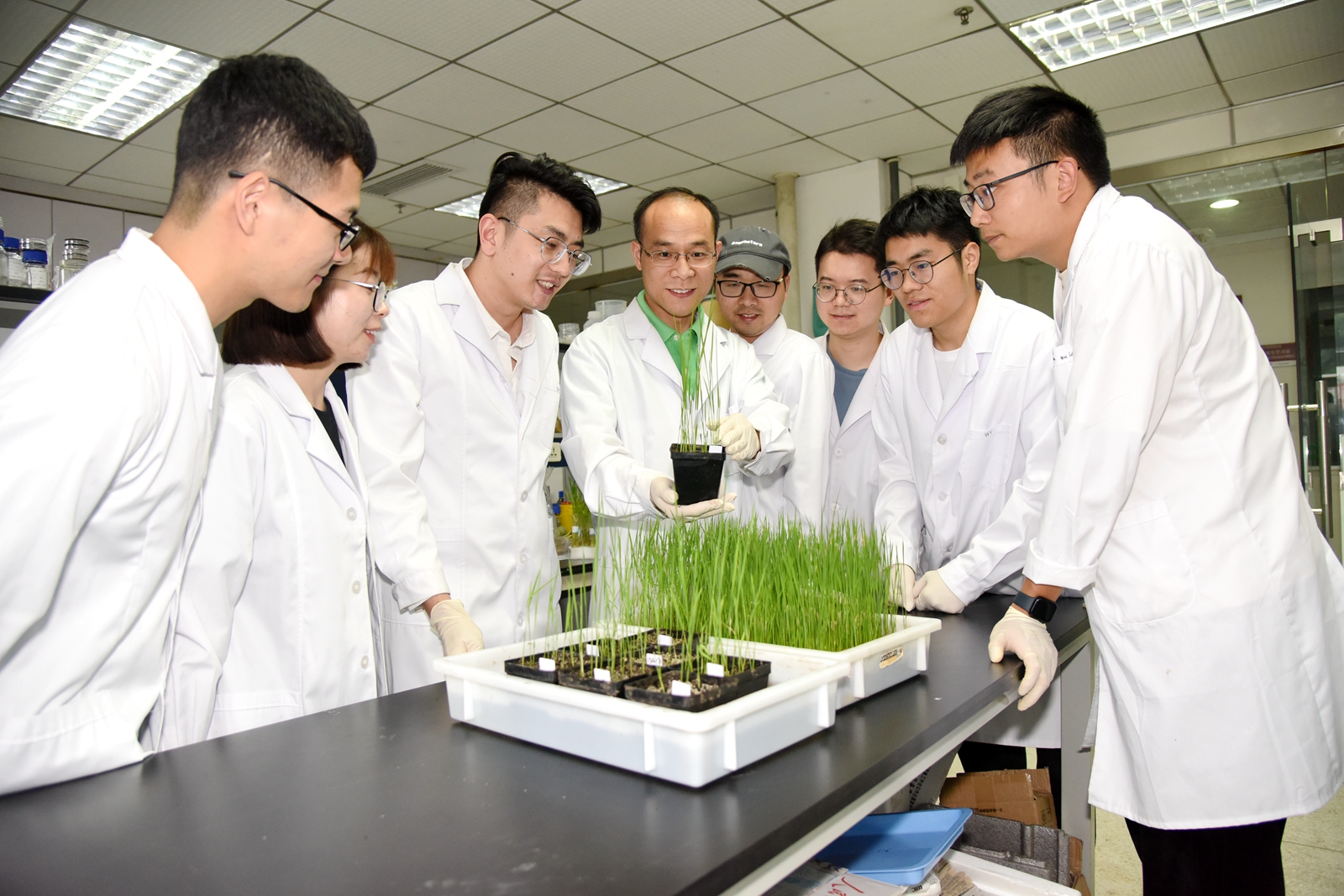

农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室、湖北洪山实验室李国田教授和加州大学戴维斯分校、劳伦斯伯克利国家实验室Pamela C. Ronald院士为该论文共同通讯作者。李国田教授团队博士研究生沙干、孙鹏为该论文共同第一作者,课题组多位学生及国内外相关单位教授共同参与了此项研究,并得到国家相关研究基金的资助。

作者:农民日报·中国农网记者 何红卫 乐明凯

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved