9月18日,长江中下游节水抗旱稻产业化论坛暨品种展示观摩会在安徽省六安市召开。此次会议主题为“发展节水抗旱稻,稳定推进1522战略,推动农业全面升级”。与会嘉宾现场观摩了六安市金安区如一家庭农场种植的节水抗旱稻示范田。不同种植模式下的“旱优73”“旱优78”“旱优196”等多个节水抗旱品种水稻茎杆粗壮、叶青籽黄,长势喜人。

上海市农业生物基因中心首席科学家、节水抗旱稻发明人罗利军作大会主题报告,介绍了节水抗旱稻一路走来的路程。他不仅率先提出水稻“蓝色革命”的观点,还定下了节水抗旱稻“1522”新发展目标,即新增水稻种植面积1亿亩,增产稻谷500亿公斤,减少200亿吨水稻生产用水,减少200亿公斤二氧化碳当量的碳排放。“我国现有2亿~3亿亩沙丘、盐碱地及南方山区的旱地,如能开发一定面积种植节水抗旱稻,可年增产250亿公斤以上;在10亿~15亿亩的旱地内,特别是低洼易涝旱地,如能间种或套种一部分节水抗旱稻,可年增产上百亿公斤。我国目前水稻生产面积大约4.5亿亩,希望拓展1亿亩,这1亿亩我们希望在北方做到7000万亩,南方做到3000万亩。”罗利军说。而“5”则是在上述拓展的1亿亩中,每亩产量达500公斤、总产量达500亿公斤,也就是“两增”。此外还包括“两减”,即在现有的近1亿亩易受干旱影响的水稻田中推广5000万亩,可减少200亿吨水稻生产用水,减少200亿公斤碳排放。

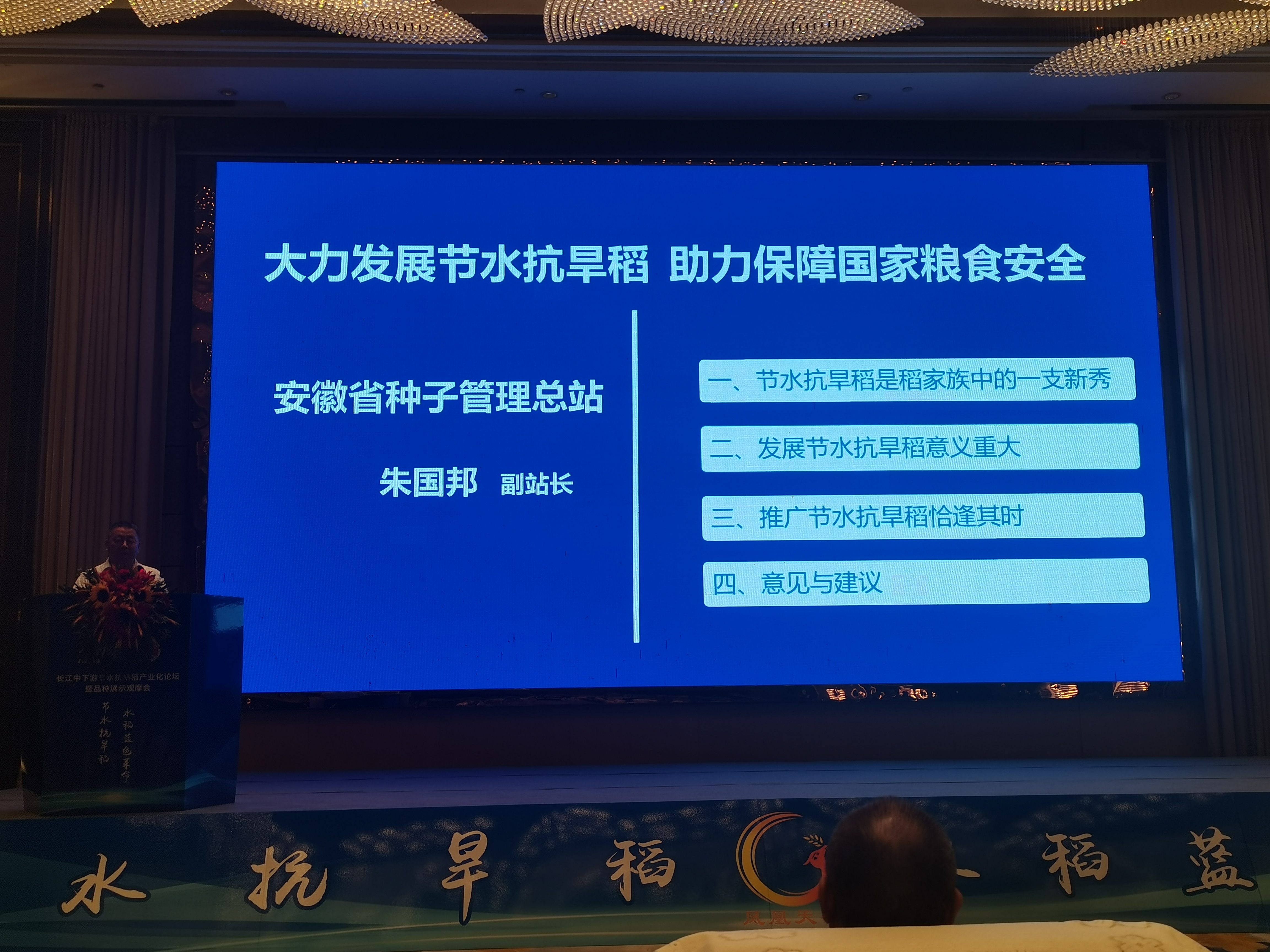

“节水抗旱稻是国稻家族中的一枝新秀。”安徽省种子管理总站三级调研员朱国邦介绍说,旱优73在安徽省2014年审定并率先在安徽示范推广,面积逐年扩大,单品面积多年位居安徽省杂交稻之首,常年面积200万亩。去年是安徽省杂交稻单品前5名品种之一,也是农业农村部列为的粮油生产主导品种之一。发展节水抗旱稻意义重大。推广节水抗旱稻是推动种业科技进步、推动“节水增粮”的重要举措;节水抗旱稻具有广阔的市场空间、有市场主体强大的运作能力。建议进一步加强良种选育,持续推进品种更新换代;同时强化全产业链技术集成示范,为安徽打造“千亿粮仓”贡献种业力量。

当天会议上,种粮大户协会、粮食贸易企业、上海天谷生物科技股份公司共同签订了合作协议。

作者:农民日报·中国农网记者 杨丹丹

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved