多元化主体互动协商是涉农政策有效传播的保障。新媒体时代涉农政策传播环境发生深刻变化,这就要求各传播主体在政策传播中契合时代发展潮流,结合乡村社会特有的媒介生态和说服情境,正确借力新媒体平台,充分调动政府与乡村社会自主性,重构以农民为本位的多元主体新型社会互动模式。

一、村民与政府:由“单向宣传”转向“协商和互动”

传统科层制传播中,涉农政策信息通常遵循自上而下经由组织通道传播的固有模式,以召开会议、发布红头文件等形式对乡村居民进行直接宣传和通知。然而,问卷调查结果显示,只有3.51%的村民认为可以通过会议了解涉农政策,而文件的形式较为官方刻板、抽象生硬,这给农民接收和解读政策造成了阻碍。深度访谈中有村民表示:“因为我们年纪大了,看不懂那个文件,还是需要别人来耐心解释这个政策的内容。”由此可知,召开会议和发布文件并非联通政府和乡村居民的有效渠道。

新型社会互动模式下,政府与乡村居民的关系由“单向宣传”转向“协商与互动”。各级政府宣传部门亟待顺应趋势,更新政务传播互动模式,充分发挥政府政务微平台在政策传播中的作用。政府应切实整合政务微平台的运营与反馈,在提升开通率的同时保证运营质量,定时向群众征集政策需求,灵活利用新媒体将农民声音纳入政策制定的起点环节,补足会议政治和文件传播下的乡村居民缺位。

除政策传播环节,政府还应在意见反馈环节与农民充分协商互动,及时回应农民疑问和关切。当前,农民对涉农政策整体反馈意愿不强,且农民即使反馈也会因为层级冗杂导致声音薄弱。问卷调查数据显示,在政策传播过程中,乡村干部很少会考虑村民的意见,并且乡村干部较少向村民调查政策的执行效果。有受访者表示:“向上面提意见,一般就是跟乡村干部讲。乡村干部有选择性地吸取意见,不是所有意见都听,都反馈。其他反馈渠道基本没有。”在现实的政策传播机制中,基层组织对反馈工作不重视,并没有将反馈环节看作政策传播中必不可少的一部分。村民如果对所接收到的政策信息存在疑问或者建议,只能向乡村干部简单反馈,并且反馈成功率较低。即使有些官方媒体提供了信息反馈的渠道,也存在反馈周期长、反馈效果不确定等问题。这就要求政府积极倾听民声,盘活政务热线、政务网站、新媒体平台等多重反馈渠道,重视倾听乡村居民的声音,以农民满意度作为政策传播和执行效果的考核标准,将“协商和互动”贯彻到涉农政策传播的全过程。

二、村民与媒体:由“浅层化宣传”转向“互动式解读”

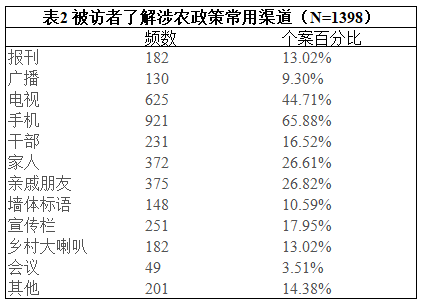

问卷调查显示,通过电视获取涉农政策的村民占44.71%,通过手机获取涉农政策的村民占65.88%,84.26%的村民认为手机是其日常最常使用的媒体,可见大众传媒是村民获取涉农政策的主要渠道。但是,大众传媒对农村的关注较为有限,涉农传播难以带来高效回报而始终处于边缘化。传统涉农政策传播中,媒体往往拘泥于文字、图片、视频三种形式,且官方、专业的话语成为制约农民理解政策的主要障碍,媒体传播的政策信息流于表面,难以真正抵达农民内心。

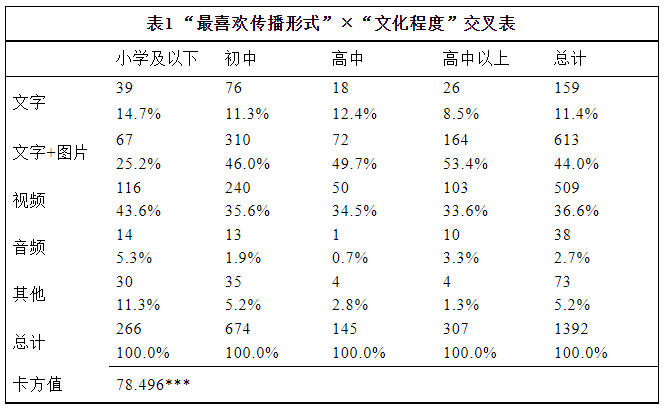

新型社会互动模式下,媒体与乡村居民的关系应由“浅层化宣传”转向“互动式解读”。从方式来看,媒体融合下全媒体发展势头迅猛,涉农政策以文字、图片、音频、视频等多种形式融合发布。卡方检验可知(参见表1),在0.001的显著性水平下,“文化程度”与“最喜欢哪种形式的政策信息”存在显著关系。具体来看,小学及以下文化程度的人群中,近五成偏爱“视频”和“音频”;初中、高中及以上的人群中,近半数最喜欢“文字+图片”的传播方式,其次才是“视频”形式。可见,媒体在涉农政策传播过程中要适应媒体融合发展趋势,兼顾文化程度有限的农村受众,以多样化、易于理解的形式呈现政策信息,吸引农民主动了解政策信息。

备注:***P<0.001

大众传媒还应积极优化出一套大众化、通俗化、互动式的政策解读机制。首先,媒体需以细化解读替代转述文件和转发通知,只有准确、及时、详细解读,才能取得实效。其次,媒体可以创新传播形式,从语言、手段等贴近农民理解力,以通俗接地气的语言将农民最关心的政策信息直观阐述。再次,媒体在传播、解读政策信息时要重视与农民互动,辅之以短视频、音乐、H5等多重手段,杜绝走马观花式的浅层化宣传,切实贴近农民实际。

新媒体传播渠道也不能流于浅层。根据深度访谈得知,目前部分村级微信群充斥网络帖文,且村民对群内政策信息回复积极性不高,涉农政策传播并未将微信群的传播效力最大化。一位受访村民说:“村民的微信群据我所知是有,但是我进去过之后退出来了,因为经常会有一些人在那里面抱怨或者闲聊的,所以就没有进。这个群里面也没有发布过村务通知或者一些政策的信息,纯属村民的闲聊。”新型社会互动模式下,可通过一定激励机制吸引有志于乡村振兴的各界人才加入村级微信群,或专门建立乡村意见领袖议事性质的微信群,让大家围绕村民关切的涉农政策,与广大村民在微信群内实现无障碍、深层次、即时性的互动和答疑,从传统自上而下的“浅层化宣传”转向“互动式解读”,保证各项权威政策有效落地。

三、信息接受者:由“被动接受”转向“平等协商”

在地缘和血缘关系影响下,传统的中国农村社会处于差序格局中,滋生出“权威信任”的政策文化。乡村干部是涉农政策传播网络中的关键节点和信息把关人,“村看村,户看户,群众看党员,党员看干部。”这样的管理体系在涉农政策传播的历程中依然沿用多年,在群众心中形成了一个稳定的信息接受模式。

实地调查发现,接受采访的大多数村民都认为村中最先获知政策信息的是乡村干部。有受访者表示:“上面有政策,下面要执行,到底怎么执行。要一步步传达下来的。比如上面决定造高铁站,那造在哪里,什么时候开工,都需要下面一步步执行。所以最先知道政策消息还是乡村干部。”统计表明,在众多政策信息渠道中,77.8%的村民认为乡村干部传播的政策信息可信度最高。访谈中有人说:“村长的话最可信,因为他是信息的第一发布人,是村里的领导者,是信息的枢纽,村长不仅需要接收信息,还要作为传播者把消息发给我们,准确传播上级政策信息,是他们的基本职责。”在我国大部分农村地区,无论是集体生活、个人生活还是家庭生活中,乡村干部均发挥着权威信息源的作用。乡村居民将乡村干部视为获取政策信息的权威信息源,经由乡村干部发布的信息也容易达到说服的效果。

这样,本应居于主体地位的村民“易把政策以及执行政策的人看成是救世主而消极地等待和依存于政策,但自己却少有主动的创新和冒险精神”。因此,在构建新型社会互动模式的过程中,必须明确村民主体地位,鼓励其在政策调研、颁布、实施、反馈等各个环节“平等协商、全程在场”。要建构平等协商的新型政策传播秩序和社会互动模式,首先应提升村民的政策素养和媒介素养,从根源上活跃村民间对于政策信息的讨论与互动。新媒体环境下,乡村居民的获取政策信息的渠道多种多样。问卷调查结果表明(参见表2),65.88%的被访者认为手机是其了解涉农政策的常用渠道,44.71%的被访者认为电视能帮助他们了解涉农政策,还有26%以上的被访者认为他们可以从家人或亲戚朋友等了解涉农政策。

访谈中有村民表示:“最有效的渠道是电视和手机,主要是手机;因为手机易携带,我走哪里都可以打开;而且手机上信息内容很多,比如腾讯新闻,关于国家下发的各个方面政策信息都可以看到。”

村民依托丰富的媒体资源,如微信、微博、短视频平台等,进行政策信息的传播与讨论。基层干部可以借助互联网解答村民对于政策信息的疑惑,并发动村民主动了解、传播政策,对政策进行协商与反馈。同时,可以培育政策协商组织,引领乡村居民充分参与涉农政策传播过程,形成乡村精英引领、农民主动参与的互动协商传播网络。致富能人、乡村干部、大学生等乡村精英可以作为此类组织的牵头人,保证政策传递的有效性,并在村民内部政策协商产生冲突时,做好专业的咨询、说服、调解工作,有效促进村民的主动传播和规范传播。

总之,在政策传播网络中嵌入平等协商的互动机制,既能充分发挥乡村干部等意见领袖的引导作用,也能有效吸纳包括全体乡村居民在内的政策意见,消除政策传播“死角”,让乡村治理主体都能平等参与政策表达,实现各传播主体间无障碍的连接、对话、协商与互动。

作者:江西财经大学教授 吴辉

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved