基础研究将如何赋能新质生产力?如何建设世界一流的基础科学研究所?5月27日,记者跟随“高质量发展调研行”走进上海交通大学李政道研究所,了解我国基础科学研究现状。

2016年11月李政道研究所(以下简称为“李所”)于上海交通大学正式成立。上海交通大学原校长、李政道研究所所长、中国科学院院士张杰告诉记者,李所的科学使命是充分发挥大科学研究范式的优势,依托专用科学装置群的极限探测能力,在根本性科学问题的探索方面做出重大突破,形成基础研究的“上海学派”,到2035年建成有重要学术影响力的世界一流基础科学研究所。

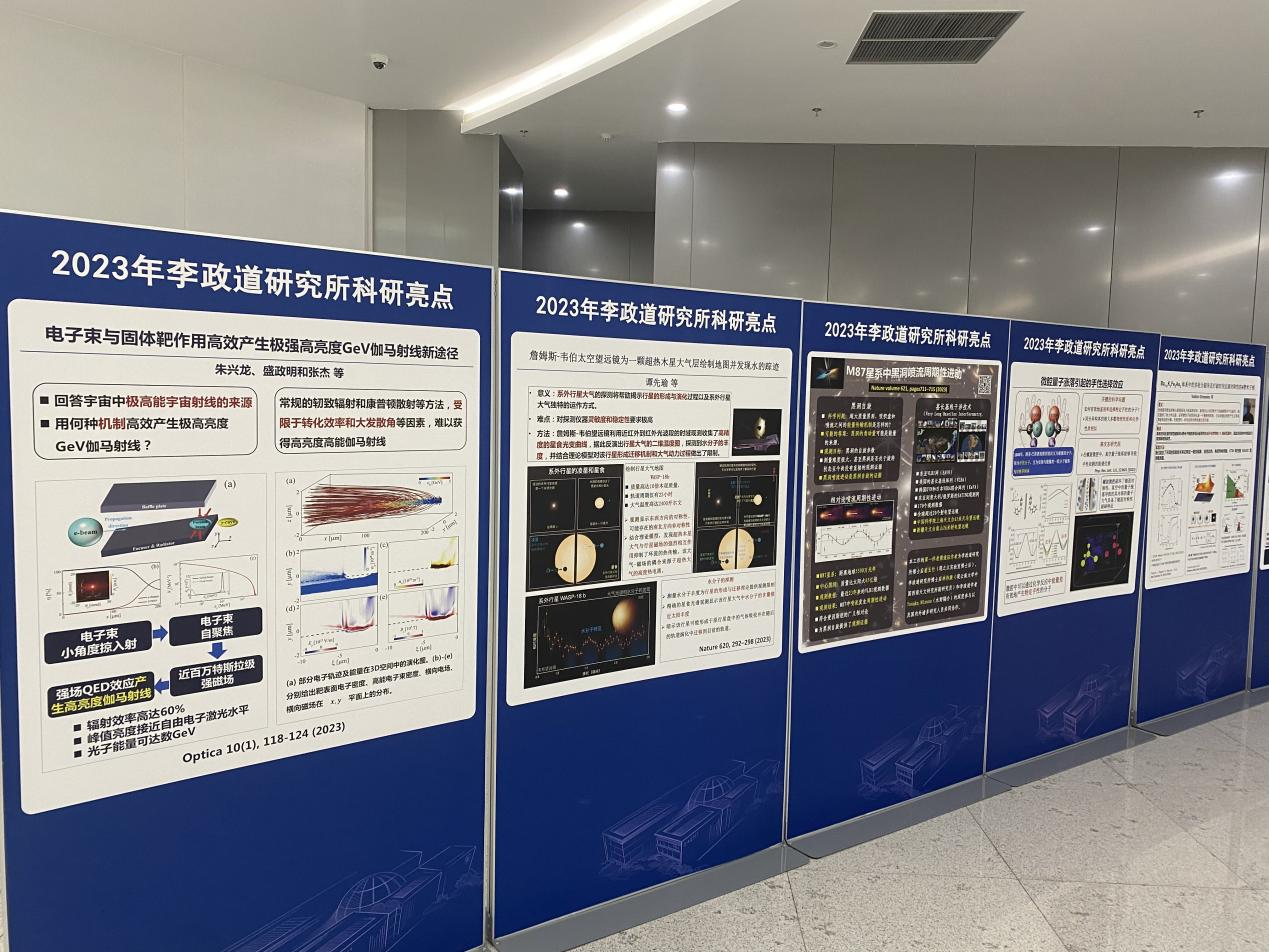

张杰介绍,目前全所就聚焦的根本性科学问题已达成高度共识,即围绕“极端宇宙条件下物质的起源与演化”进行全方位深入探索,以期实现重大突破。

针对探索根本性科学问题的需要,李所在上海张江大本营建设了实验室天体物理实验平台、拓扑材料研究实验平台、大规模科学计算平台三个研究平台,并在全国范围内同时启动三个前进观测基地的布局,包括位于四川锦屏2400米深地的PandaX暗物质和中微子探测装置二期建设、青海冷湖4200米海拔的JUST光谱望远镜一期建设、海南南海3500米深海的TRIDENT中微子望远镜(“海铃计划”)一期建设,从被动、主动、演生三个维度开展有组织科学研究。

在团队建设方面,针对根本性科学问题的有组织科研需要,采用建制化人才引进,组建了年龄结构合理的高层次人才梯队,在全球的人才竞争中逐步形成了核心优势。截至目前,李所已汇聚来自美国、英国、德国、日本等18个国家和地区的全职科研人员120余人,全职学者全部有海外一流机构留学或科研经历,国际学者占比近40%,成为高度国际化的基础科学研究机构。

基础研究对于形成新质生产力有何作用?针对这个问题,张杰举例道,以物理为例,人类社会将来要走向一个无碳的社会,但现在的能源大部分都是和碳有关的,人类的终极能源——核聚变能源是比现在的裂变要更加安全、能量密度也要更高的能源。这个就需要有从0到1的突破,一旦突破会给人类社会带来翻天覆地的变化。

作者:农民日报·中国农网记者 裴逊琦

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved