“疾风知劲草,板荡识诚臣。”常常是关键时刻,才能映射出一个人、一个群体的不凡风采。

十多年前的夏天,我参与了抗洪抢险,和基层的老党员、老干部们在坝上奋战了三天三夜。

72个小时的经历给我留下了终生难忘的记忆,让我铭记终生、感动一世。

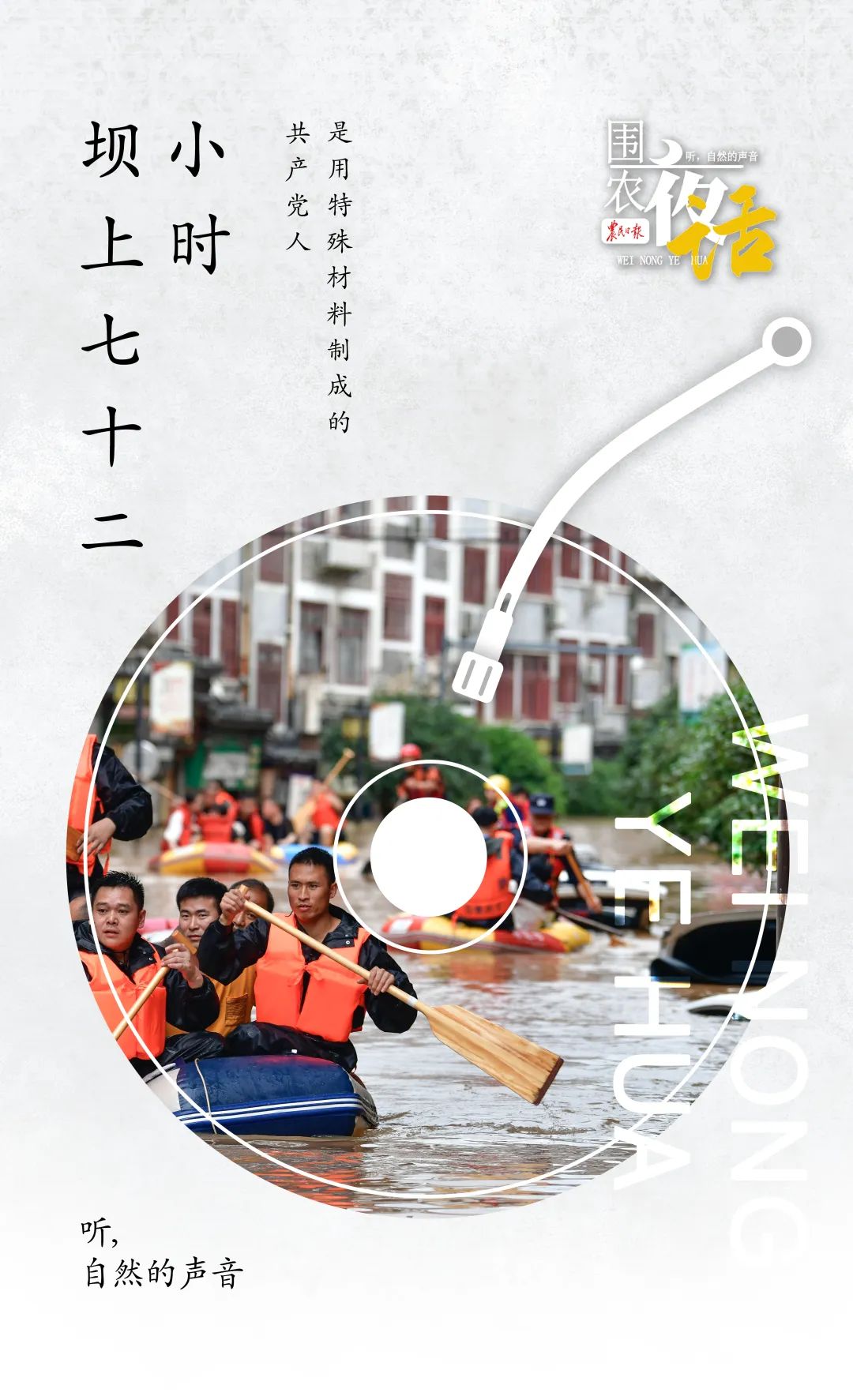

2010年7月下旬的一天早上,我突然接到命令:河水水位上涨,机关干部立即上坝抗洪抢险!

赶到坝上的时候,只见河道中洪流滚滚,浊浪翻腾,洪水如桀骜不驯的野马,咆哮而来。

洪流卷起的巨大漩涡,发出阵阵虎鸣,声传数里,令人不寒而栗。

来不及多想,我们立刻跑上坝顶,和坝上的乡亲们一道挖土、装土、背土、码袋,投入一场空前的战斗。

这段名为“榆树岗子”的坝段由村中50名老党员、老干部们防守,青壮年都被防汛指挥部调到大坝险工险段抢险去了。

听村支书说,是村里的数十名老党员和老干部们主动请缨,上坝参战,“抢”下了防汛任务。

这些老人中,年龄最大的80岁,最小的57岁,这会儿,全到坝上“报到”了。

为确保坝根、坝炕安全,土要从离坝8米远的地方去取。老人们往来穿梭,疾如风快如电,人人流着热汗、喘着粗气,脸上写满了焦急和紧张:与时间赛跑,与洪水搏斗!

背土的陈大爷摔在泥水里,硬是挣扎着起来,佝偻着腰,深一脚浅一脚、艰难地向坝上爬去。

几位鬓发苍白的退休老教师不知在泥水中摔过多少次了,身上溅满湿泥,脸因用力而憋涨得通红,双手死死地拽着湿漉漉的土袋向坝上挪去。

刚到坝上时,我还为这些“老弱残兵”的“战斗力”感到担心,没想到他们身上蕴藏着这么大的能量!

下午3点左右,坝顶长高了50公分,险情被排除了。老人们顶着火辣辣的太阳,东倒西歪地坐在湿泥堆里,全身的力量都透支了……

作者:钱国宏

图片:新华社

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved