晨曦微露,江苏苏州吴江区三好村,垂柳依依、桨声阵阵,一幢幢别具特色的船坞民宿依水而建。置身其中,仿若进入旧时江南的乌篷船,这一独树一帜的设计不仅摘得国际大奖,更让消费者真正享受江南水乡的浪漫惬意。

月明风清,苏州高新区镇湖街道马山村电商直播基地灯火通明,通过新技术、新平台、新表达,传承千年的水韵苏绣焕发出新的生命力,贡山茶等特色农业驶入“直播经济”赛道,太湖之畔的苏绣小镇融合发展实现新突破。

一座姑苏城,半部江南诗,如今这部“诗”有了新的注解——以深化改革为牵引,以片区化协同发展为抓手,以农业新质生产力为引擎,不仅催生出一个个乡村振兴新场景,赋予苏州乡村更厚重的时代内涵,“锦绣江南鱼米乡”更成为全世界观察中国式现代化的独特窗口。

40多年来,苏州敢为人先敢拼闯,“苏南模式”造就农村改革最活跃的前沿,“三大法宝”闻名全国,创造了许多“不敢想”“不可能”的发展奇迹,为“春天的故事”添上鲜明的时代注脚。

而今,面对加快推进乡村全面振兴、建设农业强国的时代考题,以苏州为代表的特大城市、东部沿海城市究竟如何谋在先、走在前,为中国式农业农村现代化做表率、立标杆?带着问题,记者深入水乡姑苏探寻答案。

以深化改革厚植发展动能

——对于特大城市、经济强市而言,苏州农业农村发展遇到的问题往往无先例可循。在“1+2”改革框架的催动下,苏州强化农村改革的前瞻性、系统性、整体性、协同性,不仅为当地农业农村发展提供集成式解决方案,也为其他地区提供了有益借鉴

历史的齿轮环环相扣,发展的步履从不停歇。

“走共同富裕的乡村振兴道路,你们是先行者,要把这个路子蹚出来。要继续推进共同富裕,走中国式现代化道路。”今年3月5日,习近平总书记参加全国两会江苏代表团审议时从战略全局高度,为江苏省全面推进农业农村现代化把脉定向、鼓劲加油。

作为全国城乡差距最小的地区之一,苏州责无旁贷担负着在全国率先基本实现农业农村现代化的历史使命。同时,苏州经济体量大、服务人口多,迫切需要农业农村作为城市的大后方、风险的缓冲带,为城市的安全发展、永续发展提供支撑。

领改革开放风气之先的苏州位于“东部的东部”,如何做好“先行者”,在加快推进乡村全面振兴和高水平率先基本实现农业农村现代化的道路上进行有益探索,成为当下苏州干部群众最迫切关心的问题。

“坚持以改革为引领,推动城乡要素配置合理化、收入水平均衡化、基本权益平等化、公共服务均等化,城乡实现深度融合。”苏州市委副书记黄爱军表示,加快推进乡村振兴,既是时代之需、发展之要,也是农民群众的热切期待。苏州创造性推广“千万工程”经验,努力走出一条水平更高、内涵更全、特色更鲜明、示范引领性更强、“代表未来发展方向”的农业农村现代化之路。

客观地讲,苏州拥有得天独厚的乡村振兴肌理,历经费孝通“志在富民”理念的长期浸染,农业农村现代化基础扎实。特别是自2020年5月起,苏州市联合中国农业科学院,在全国率先制定推出农业农村现代化评价考核体系——《苏州市率先基本实现农业农村现代化评价考核指标体系(2020-2022年)(试行)》。几年来,苏州通过对该指标体系的持续完善升级,牵引当地“三农”工作拾级而上。

入之愈深,其进愈难。走在前列,意味着当前遇到的问题更前沿、更复杂,往往没有先例可循。面对高水平率先基本实现农业农村现代化的目标,苏州面临的难题不少、提升的难度不小,特别是均衡性、可持续性方面问题比较突出。可以说,苏州“三农”正处在又一次爬坡过坎、不进则退的重要关口。

“坚持用好深化改革的法宝,加快推进乡村振兴战略,促进‘智造之城’与鱼米之乡相得益彰、相辅相成。”苏州市委农办主任、市农业农村局局长宁春生表示,苏州通过改革创新解决各种深层次问题、突破各种瓶颈制约,率先形成苏州模式、苏州方案,以区域性实践为全省全国先行探路。

聚焦高水平率先基本实现农业农村现代化的任务要求,苏州大胆试、勇敢闯,改革不断走向纵深:

围绕完善城乡融合发展体制机制,通过苏州城乡一体化发展综合配套改革试点,打破城乡壁垒,实现低保、养老、医疗“三大”社会保障的城乡并轨,促进了城乡基础设施和公共服务的均等化;

围绕农村基层治理体系和治理能力现代化建设,探索开展农村发展集成改革,重点提升集体经济发展水平、村级管理运行水平、乡村治理效能水平以及和美乡村建设水平等四个方面,重塑新型城乡关系、激活乡村发展动能;

围绕巩固和完善农村基本经营制度,通过土地承包权有偿退出试点和有序推进第二轮土地延包,为发达地区巩固完善农村基本经营制度寻找现实路径;

围绕完善强农惠农富农支持制度,组织实施职业农民制度、重要农产品收入保险、政府购买农业公益性服务机制等试点,通过引入现代科技手段,实现农业生产的智能化、精准化和高效化,让古老的农业焕发出了新的生机;

……

吴中区临湖镇7个环太湖农业村联合镇级农发公司,共同发起苏州临湖农业专业合作社联合社,整合农田推进规模化经营,稻米产业附加值大大提升;太仓市璜泾镇雅鹿村牵头带动12个村抱团发展,投建产业园区,定期按比例分红,预计能带来每年1500万元收益。可以说,这样的案例比比皆是。

改革有破有立,得其法则事半功倍。作为农业农村现代化的先行者、探路人,苏州以深化改革为笔,加快推进乡村全面振兴,勾勒出一幅幅绚丽多彩的乡村振兴画卷。

以协同发展提升共富效能

——依托苏州城乡融合优势,构建片区协同、共联共建新格局,推动乡村振兴从“点上共融”向“片上共进”提升,康养、科创、文创、生产性服务业等乡村新业态不断涌现,鱼米之乡特色鲜明的和美乡村呼之欲出

与快速发展的工业化、城镇化相比,农业农村现代化是一个“慢变量”的现代化,有其独特的周期规律,如果不能持续做到优先发展、加快推进,就很难实现同步,也就必将影响现代化的总体进程。如何系统破解乡村发展均衡性、普惠性、可持续性不足等深层次问题,成为苏州推动城乡融合发展时首要思考的问题。

在阳澄湖中央,有一座地形狭长的半岛,从高空俯瞰酷似腿状,人称“美人腿”。“美人腿”半岛由南向北,像一条佳人的纤纤玉腿伸进了阳澄湖的碧波中,相城区阳澄湖镇清水村便坐落于此。

2023年5月,重庆人方苹退休后来到清水村,开设了现在的“抄手咖啡”,意图用美食的跨界碰撞打造一个包容空间;以机车文化为主题的“犀牛咖啡”,则成为南来北往机车爱好者的聚集地。

“在阳澄湖,每一个人都是一朵奔涌的浪花”。近年来,清水村发起“阳澄湖主理人乡村共创计划”,加快招募上海、苏州等地优质主理人进入,大批年轻人以创造力汇聚成乡村振兴的浪潮,成为苏州乡村振兴的标杆和样板。

如果将镜头拉远,就会发现清水村恰恰位于阳澄湖的地理中心。2023年6月,《阳澄湖地区乡村振兴协同发展规划》发布,覆盖苏州工业园区、昆山、常熟、相城46个行政村(社区)。相城区农业农村局局长李强表示,该规划构建起“一环四岛六圈多核”的空间结构,着力打造蟹肥田美的富裕湖区、文化铸魂的艺术湖区、诗意栖居的绿色湖区。

学习运用“千万工程”经验,近年来苏州创新“片区化推进乡村振兴,组团式开展乡村建设”的发展思路,促进共同富裕与乡村振兴、城乡融合发展密切联系起来,进一步增强区域联动。

鼋荡慢行景观桥犹如彩绸般蜿蜒在元荡湖上,连通着苏州吴江区和上海青浦区,是长三角一体化示范区内首座慢行桥梁。元荡湖内碧波荡漾,岸边稻米飘香,村庄黛瓦白墙,一幅江南水墨画缓缓铺陈。

“这里是吴江、青浦和浙江嘉善县三地交界,2019年示范区成立,建立起跨界跨域的联席工作机制,突破了很多体制机制障碍。”吴江区农业农村局局长马天琦表示,最直观的成效是多方联合治理下,元荡湖的水质由原来的四类水提高到现在的二类水,生态环境改善立竿见影。

不立不破,先立后破。片区化协同发展意味着打破镇村、区市乃至更高层次的行政限制,根据交通、地域便利性统筹基础设施、产业布局、文旅配套等区域性规划,多村抱团、镇村联动、全域示范,拓展“村村联合”“镇村联动”“村企联建”等发展新路径。

三好村所处的“曲水善湾”,由吴江汾湖高新区(黎里镇)和苏州蓝城文旅有限公司携手打造,正是政府、村集体、社会投资合作共营的有益尝试,目前已成为长三角生态绿色一体化发展示范区的乡村振兴样板。

位于吴中区东太湖乡村振兴片区的上林村,心里田书屋书香渺渺,道禾美术馆丹青翩翩,大山博物志民宿的动物主题套房,陋室铭茶室的小型展览空间……新功能、新业态与村庄的原始肌理、传统风韵完美结合,让上林村的面貌焕然一新。

曾经,城与乡泾渭分明;如今,城与乡美美与共。行走在苏州乡村,目之所及皆是绿意葱茏、生机盎然。在片区化、组团式协同发展的带动下,苏州乡村的新功能、新空间不断拓展,新经济、新业态不断涌现,现代元素与江南风韵交相辉映,绘就各美其美、美美与共的乡村画卷。

以新质生产力释放振兴势能

——发展新质生产力,关键要强化科技和改革双轮驱动,推动工农互融互促,赋予农业这一传统产业、基础产业崭新的生命力,才能让“智造之城”与鱼米之乡相得益彰

农业在今天,因科技的注入而与以往不同,出现了具有“新质”特征的重大变革。对经济大市苏州而言,应该更有条件和动力,通过深化改革打通束缚新质生产力发展的堵点卡点,从更广阔的大背景中去探寻农业农村现代化的实现路径。

从不能种到能种,从低产到高产,从只一季到四季收,地膜对我国农业发展功不可没。但凡事都有两面性,庞大的使用量也不断放大着“白色污染”,我们的农业该何去何从?

针对传统地膜可能造成的环境污染,位于常熟的苏州中达航材料科技有限公司给出了解决方案,公司研发的全降解树脂地膜可实现超过98%降解,降解产物为二氧化碳与水,残留物为硅等无害物质。更重要的是,该款地膜可根据地理环境及作物生长周期需求,在生产时提前设定降解时间。

“从2019年起,我们先后在玉米、辣椒、大蒜、土豆、香葱等多种作物上开展试验,结果显示,在完全降解的基础上,可取得与使用聚乙烯膜相当或5%-30%以上的增产。”公司总经理蒋震国自信满满。

依靠改革创新生产要素配置方式,让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动,已成为苏州的共识。以发展农业科技为例,2023年,苏州市农业科技进步贡献率已达到74.6%,远超全国平均水平。

位于张家港市的常阴沙现代农业示范园区,一座现代化高科技农业新地标拔地而起;稻田里,智能无人驾驶收割机正在来回奔忙;登高俯瞰,400亩稻田画蔚为壮观,引得游客竞相前来“打卡”。

“示范园既是农业技术的集中展示区,又是各类技术的示范场。”常阴沙现代农业示范园区党工委书记沈海峰表示,同等条件下,示范园的粮食产量要比周边农户高出20%。从机械化到智能化、从自动化到无人化,科技为现代农业插上腾飞的翅膀。

新路径与老产业的嫁接融合,同样赋予农业生产力新内涵。最关键的是,要打通创新与应用的“任督二脉”,使更多“盆景”变成风景,产生实实在在的创新效益。

今年10月,高新区镇湖街道马山村电商直播基地正式开业。作为苏州市首个村级电商直播基地,该直播基地由马山村股份经济合作社投资1000万元建成,引进第三方团队专业化运营管理。苏绣、贡山茶、翠冠梨、大闸蟹等特色产品插上电商的翅膀,走向了更广阔的市场。

“这将是我们推进乡村振兴、带动村民共同富裕的新载体,为产业兴农、富民增收注入新动能。”镇湖街道党工委副书记王雷表示,镇湖将继续深化对乡村振兴的探索和实践,创新“直播+”模式,赋能乡村新发展。

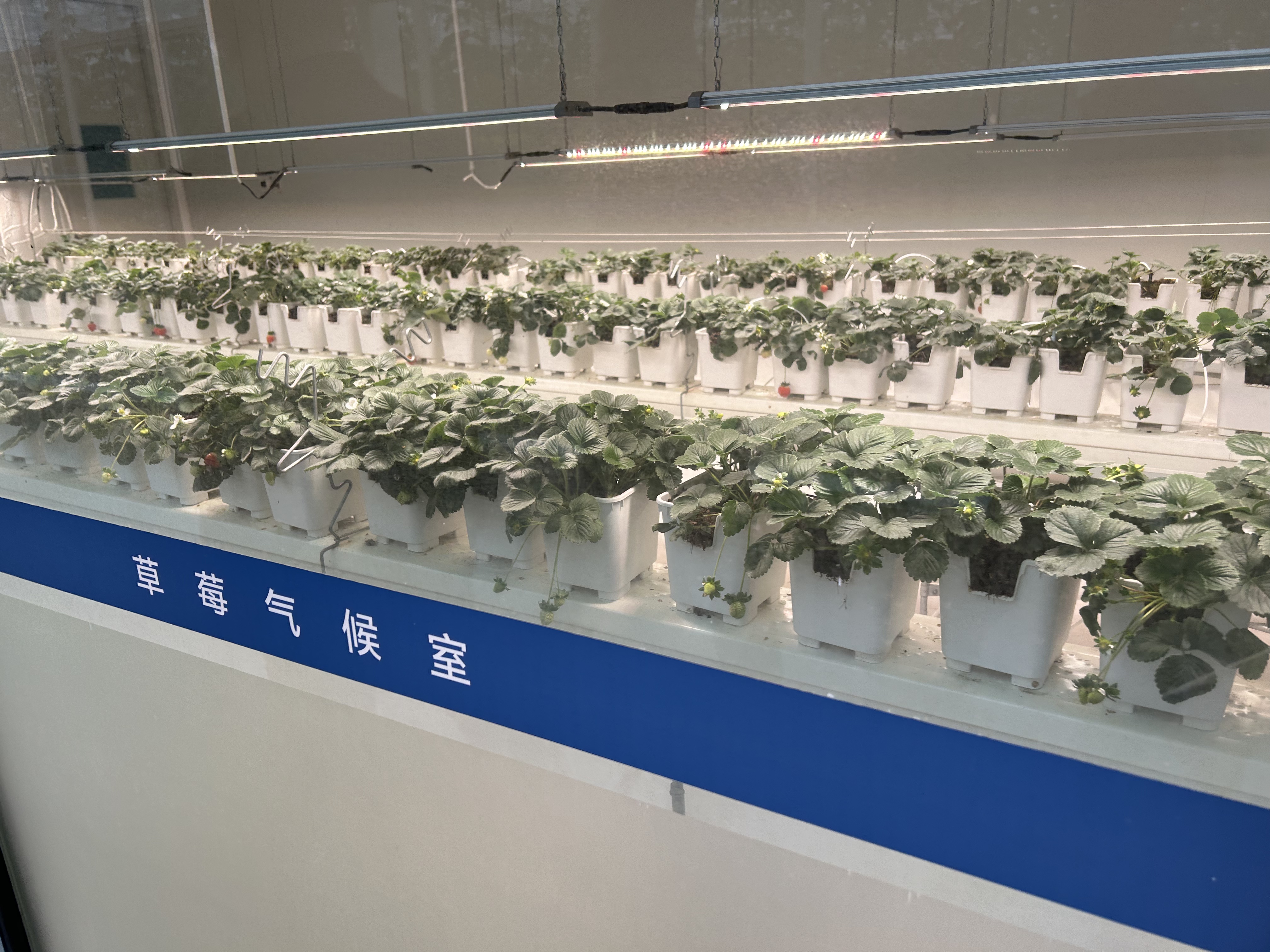

走进昆山市陆家未来智慧田园,草莓、黄瓜、叶菜等作物的播种、育苗、采收全程自动化,科技的加持下,作物种植周期大大缩短,产量是有土栽培的8到10倍。陆家镇的连片农田,放眼望去看不到忙碌的农民,只见无人机在农田上空盘旋。

“依托陆家未来智慧田园及昆山工业基础优势,加速中国设施园艺国产化进程,助力农业农村现代化。”陆家未来智慧田园负责人季雁琛介绍,他们将以“前店后厂”的模式,吸引先进技术集成研发,孵化打造产业集群。

近年来,昆山市农业农村局聚焦智能农机和智慧农业,加大科技兴农力度,着力打造智慧场景,推进农业数字化建设,让会种田变“慧”种田。2021年,苏州市与中国农业科学院签约共建中国农业科学院华东农业科技中心,无人农场正是其最新的实践。

“大木百寻,根积深也;沧海万仞,众流成也。”站在新的历史起点上,回望苏州农业农村的改革发展历程,不禁为这片土地上所焕发出的勃勃生机与活力而深感震撼。如今的苏州,崭新活跃的农业农村现代化实践,已汇聚成加快推进乡村全面振兴的时代浪潮,千帆竞发、百舸争流的盛况值得期待。

作者:农民日报·中国农网记者 詹新华 陈兵 王小川 姚媛 文/图

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved