“我一生只做了两件事:

一是育成十来个优良小麦品种在生产上应用;

二是编了几本与小麦或育种有关的专著,为国家科技事业留下一些历史记录,

仅此而已,微不足道。”

“我一生只做了两件事:一是育成十来个优良小麦品种在生产上应用;二是编了几本与小麦或育种有关的专著,为国家科技事业留下一些历史记录,仅此而已,微不足道。”

这是庄巧生对自己一生的总结。作为小麦育种界的传奇人物,庄巧生仿佛一颗自带“扎根”属性的小麦,在祖国大地的沃土里深深扎下了根。

“小苗”初长成

庄巧生的童年和青少年时期是在国家内忧外患,社会动荡不安的岁月中度过的。1916年,庄巧生出生在福建省闽侯县,祖辈务农,只有父亲一人接受了中等师范教育。为了养家糊口,父亲远涉重洋到当时荷属苏门答腊的一个荒岛上教小学。在南洋,庄巧生度过了自己的童年。直到9岁,他才跟随家人回到福州定居。

家中生活拮据,庄巧生上高中时根本没有准备考大学。1934年1月,中学毕业的庄巧生想要当司机,还参加了驾驶技术的培训。而正是无意中看到的一篇新闻,让庄巧生的生活出现了转机——福建省教育厅将组织第三届清寒学生大学奖学金考试。庄巧生的年龄、受教育程度、家庭条件等刚好符合报考条件。如果考试成绩优异,庄巧生便有机会获得奖学金用以攻读大学。

因为各科的奖学金名额设置都不多,庄巧生再三思量,选择了并不热门的农科。当时,很多学生都更愿意读理工科,庄巧生却选择了农学院。庄巧生的理由也很简单,一是自己从普通中学毕业,报考理科、工科可能竞争力不够。另一个原因是,在读高中时,他就对生物非常感兴趣。

时间不长,考试结果出来了,天遂人愿,农科第二名的成绩让庄巧生获得了奖学金资格。但是,拿到奖学金资格仅仅是解决了学费来源,想要顺利进入大学学习,庄巧生必须通过学校的招生考试,拿到农科相关专业的录取通知书才行。当时,各大学第一次招生基本结束,庄巧生已经错过了首轮报名时间。好在金陵大学正在进行二次招生,看到招考通知的庄巧生与家人商量后便独自上路,前往南京应考。那一年,他正满18岁。

金陵大学学科门类较为齐全,涵盖了文、理、农、医等多个学科领域。其中,农科在教学上以美国康奈尔大学农学院为样板,在当时具有较高的教学水平和影响力。

匆忙上阵的庄巧生,第一次考试名落孙山。好在金陵大学是夏、春两次招生,庄巧生准备开春再战。在一位远房亲戚的帮助下,庄巧生在离南京不远的一所学校一边借读,一边复习备考。借读期间,庄巧生的英语和数理化水平均有很大提升。

1935年1月,庄巧生如愿考上金陵大学农学院。靠着每年300元的奖学金,生活俭朴的庄巧生大学四年中没再向家里要过一分钱。

1937年夏天,庄巧生和三个同学被安排在当时的济南齐鲁大学合作农场实习,主要参加小麦品种试验材料收获后的处理和谷子、棉花繁殖地的中耕除草等田间操作。那是庄巧生第一次接触到华北平原谷子、玉米、高粱、棉花等大田作物的田间管理,也初步体验到了“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的滋味。

因成绩优异,庄巧生在毕业前夕入选为“斐陶斐荣誉学会”会员,并被授予“金钥匙”奖。虽然“金钥匙奖”并无奖金,但庄巧生却很珍视这个荣誉,认为这是对他在金陵大学取得优异学习成绩的肯定,不是金钱可以衡量的。

尽管家庭经济条件一般,且在他成长过程中遭遇了诸多变故,但这些经历就像土壤中的各种元素,为庄巧生的成长提供了丰富的养分。

辗转“越冬”

1939年2月,大学毕业的庄巧生进入了当时的中央农业试验所贵州工作站工作。那时,刚刚23岁的庄巧生完全想象不到,此后,他为了工作辗转多地,育种过程中更是经历重重困难打击。好在凭着一股闯劲,庄巧生如顽强的冬小麦一般经受住了严寒的考验,安全度过了越冬期。

贵州工作站的工作以小麦为主,站内基础设施差,没有实验室,只能进行大田实验。为了尽快提升自己的实践经验,增长实用技术知识,庄巧生全力以赴地投入工作。除非天降暴雨,庄巧生几乎每天都带着种植计划书下田,认真观察、及时记录他所承担的品种区域试验和保种材料在各生育期的表现。

在贵州,庄巧生不仅积累了丰富的实践经验,还提升了科研写作能力,这为他后续的科研工作和学术生涯奠定了坚实的基础。

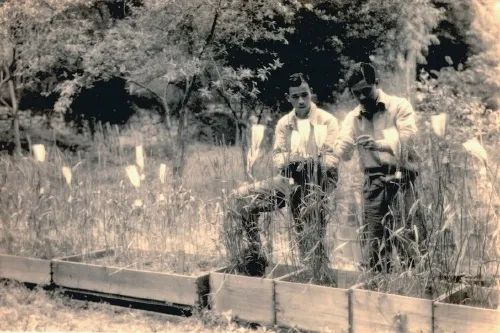

1940年,庄巧生(左)在贵阳试验地上调查小麦品种生长情况。

大学毕业后的第一份工作仅仅维持了一年多时间,庄巧生便回到母校金陵大学农艺系担任助教。此后的四五年时间,在那个战火纷飞的动荡年月,庄巧生从成都到恩施,又从恩施到重庆,为了进行小麦研究不辞辛劳。直到1944年10月初,几经辗转的庄巧生又回到了中央农业实验所负责技术事务。9个月后的1945年7月,他获得了一次出国实习的机会,到美国堪萨斯州立学院制粉产业系学习硬质小麦品质鉴定技术。

经历近一年时间,庄巧生完成实习工作,如期回国。回国以后,他便去拜访了金陵大学的学长,也是他曾经的同事——戴松恩。戴松恩向刚刚回国的庄巧生推荐了一个新去处——中央农业实验所北平农事试验场。戴松恩觉得,北平试验场接近小麦的主产区,而且试验地面积大,基础设施较为完善,实验室设备也更先进,是做小麦研究的绝佳场所。听到北平试验场亟待充实专业人员,庄巧生心动了。大学毕业后,身处战乱年代,庄巧生屡易工作场所,很难集中精力做深入的研究工作。他心想,既然北平试验场的工作条件好,目前又缺少合适的科技人员,而且自己还是个单身汉,想在什么地方落脚都比较自由,何不趁这次机会,到一个可以发挥自己能量和兴趣的地方去呢。

1946年10月,庄巧生到北平农事试验场任麦作研究室主任,从那时起,他开始真正意义上从事小麦品种的改良工作。

1949年5月1日,原“中央农业实验所”“中央林业实验所”“中央畜牧实验所”“华北兽医防治处”和“河北省农业改进所”合并,华北农业科学研究所正式成立。1957年,华北农业科学研究所扩建为中国农业科学院。

进入华北农业科学研究所后,庄巧生在前人工作的基础上,短短两年时间内就培育出了“燕大1885”“北系3号”“北系11号”三个新品种,准备在周边地区试种推广。然而,就在新品种即将投入生产应用的前夕,一场席卷全国冬麦区的小麦条锈病大流行彻底打乱了庄巧生的工作计划。

1950年4月间,主要冬麦区下了一场透雨,随后又有几场小雨跟随。丰沛的雨水最适宜条锈菌的发生和发展。南方充足的菌源不断地从南往北乘风飘过来,蔓延到长城以南的全国冬麦区,到处都发生严重条锈病,小麦大幅度减产。

多年后,庄巧生回忆往事,想到“燕大1885”和“北系3号”后期生育的惨况,实为当时近20年来所未见。“燕大1885”因抽穗较早,躲过一部分锈害,而“北系3号”抽穗晚约一星期,染病极重,叶部满布孢子堆,甚至向穗部蔓延。他说,1950年的小麦条锈病大流行成为他一生的憾事。经此一事,之前以抗逆育种为主的品种材料几乎全军覆没。

庄巧生在自己的工作总结中这样记录这场灾难:“春季气温亦较平年为高,麦苗恢复生机早,四、五月雨水特多,尤以四月雨量高出平年数倍,为北京历年所罕见之情况,锈病之发生,自亦在意料之中,加之四月上旬及中旬两次人工接种条锈病菌成功,至五月中下旬条锈病发生极为严重,造成选拔之最理想环境,各代材料抗病性表现极为明显,使选株工作得以顺利完成,唯丰产杂交材料,则因罹病太重,生育多劣……以往对抗病新本之选择,多凭杂交育种工作者单独进行,与病害研究部分及品种特性观察试验之合作与联系均极不够,造成后期选用亲本失当,影响工作至巨,此种缺陷虽逐渐有所改进,但仍有待加强各方面之合作关系,对抗病亲本之选择,不仅注意锈病,锈病以外之其他抗病性或农艺性状均应充分了解。”

当时,大多数新品种都没有经受住条锈病的考验,但北京农业大学蔡旭的麦田是个例外。原来,在多年的研究和工作中,蔡旭收集保留了几千份小麦品种资源,其中就有抗锈病品种。小麦条锈病虽然让庄巧生的品种颗粒无收,却成为蔡旭抗锈育种实验的试金石。

条锈病大流行不久后,一个专门研究和防治小麦条锈病的全国性协作委员会成立。作为委员会成员,蔡旭提出,防治小麦条锈病最有效、最经济的方法就是培育优良抗锈品种。要培育优良品种必须让全国各地农业科研机构协同作战、密切配合,使优良品种合理布局。蔡旭主动把上述最好组合的全套入选株系,每系分出几粒种子送给庄巧生,以供继续试验和选择。也正是这批种子,帮助庄巧生培育出了后来的多个抗病品种。

谈到蔡旭赠种,庄巧生十分感动地说:自己很幸运,在工作中碰上蔡旭这样的挚友,算是自己学术成长道路上的“造化”。

麦苗“返青” “拔节”而上

1951年,西藏和平解放之际,中国科学院组建了西藏工作队农业科学组。庄巧生想,去西藏一方面可以增长见识,另一方面,还能利用当地自然条件做些冬小麦品种的试验,便加入其中开始了为期两年的高原农业考察工作。

1952年6月,庄巧生和西藏工作队农业科学组成员从北京出发,先到成都短暂停留,然后坐汽车到江孜。因为不通公路,从江孜开始,考察队雇了骡帮,帮助运输物品和人员。虽然称为骡帮,乘的牲口其实是马,不是骡。从江孜一直到昌都,大家都是骑着马前进。历时约4个月时间,考察组最终于1952年10月14日全员到达拉萨。

20世纪50年代初,西藏的农业生产还处于较为原始的状态,主要种植青稞等作物,小麦相对少见。

出发前,庄巧生按照自己的设想带上了一些冬小麦种子。但是拉萨等地的气候条件是庄巧生之前没有想到的,这里光照强且时间长,温度也并不低。一开始,他带去的生育期短的冬小麦品种生长不如本地品种,产量也不高。

此后,庄巧生便和同事开始在西藏拉萨河谷里拉萨农业试验场进行农作物方面的试验工作。一年的试验下来,庄巧生看到,拉萨河谷的气候条件并不如一般人们想象的那样差,虽然霜期不定,但很多作物的生长期也不短,尤其一些耐寒的品种,如春小麦、春青稞等耐寒作物甚至在二月下旬就可以播种。如果有比较好的灌溉条件,在当地发展农业生产完全有可能。

根据在西藏的试验和观察,庄巧生为西藏农业试验场推荐了三个生育期比较长的品种。其中一个品种最终在日喀则扎根,发展成为当地的主要冬小麦品种。

1954年3月,庄巧生结束考察工作,从西藏返回北京。这时,他才发现所里原本800多个选系的育种材料由于保存不当,只剩下十来个品种,正在参加品种比较试验。为了保留下好的选系,庄巧生决定和同事王恒立一同下试验田观察。

几番比选,“华北187”“华北672”和“华北497”三个品种进入了大家的视野:“华北187”的综合性状表现最好,早熟、抗条锈病、穗大粒大、籽粒外观品质好,但成穗数稍少些,又是红粒(群众喜爱白粒,取其面白),从当时大面积生产水平看,可以在中等和中等以上肥力的麦田推广种植。而“华北672”和“华北497”虽然成穗率比“华北187”高,丰产性上略有优势,但缺点较多:晚熟,抗锈性不够好,籽粒外观品质差,也嫌小些。前者红粒,后者植株偏高,看来在大面积生产上竞争力较小。

综合下来,“华北187”被一致认为是最佳的候选品种。从1954年秋播起,“华北187”开始参加华北地区冬小麦品种区域试验,四年平均增产显著。1958年,“华北187”在多地被列为小麦主要推广品种之一,其分布地区逐渐扩大到北京、天津、冀中、冀东、晋中、晋东南、陕西渭北、新疆北部等地,年最大种植面积在100万亩以上。

虽然“华北187”是当时公认的最佳候选,但在培育试验中,另一个供试品种“华北672”也引起了庄巧生的关注。

“华北672”的产量潜力从繁茂性、成穗数、植株高度、茎秆强度等性状来看,都比其他供试品种好,可惜成熟晚和抗锈病性不过关,未能进入候选品种之列。庄巧生想要尝试改造“华北672”。悉心研究后,他选中了当时知名的抗锈病品种“早熟Λ1号”作为抗锈病亲本,又将石家庄地区的“辛石14”作为早熟品种的亲本,结合“华北672”的原有优势特性,培育出了新品种“北京10号”。

20世纪70年代,“北京10号”成为河北、山西两省的主要推广品种之一,1978年最大种植面积达到800多万亩。随后,河北省唐山地区农科所又从“北京10号”中进行穗选提纯选优,育成了“唐6869”,在早熟性和整齐度上有所提高,20世纪80年代在南疆地区年种植面积一度扩大到400万亩。

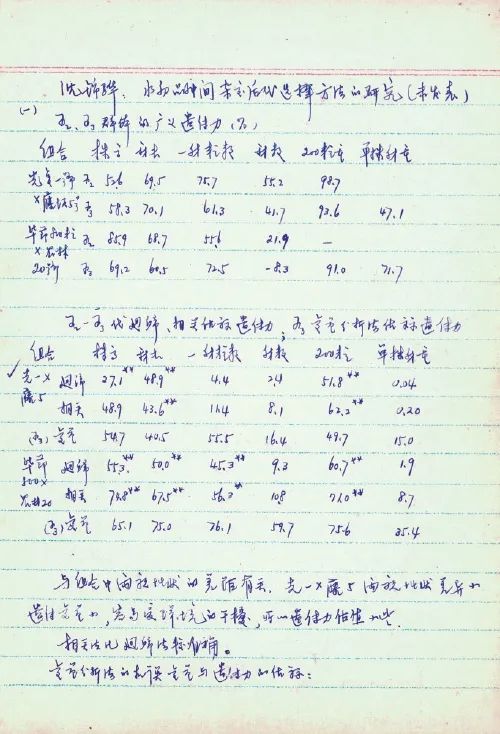

庄巧生的文献阅读笔记。

庄巧生将自己的学术成长经历概括为“穷则思变,勤能补拙,认真实践,持之以恒”。在培育“北京10号”中,庄巧生课题组面临人力紧张的问题,这促使他不得不想办法简化田间管理和育种作业。通常情况下,育成一个能用于生产的小麦新品种需要10年以上,然而“北京10号”从构思到最终命名,用时不到10年。庄巧生是国内最早提倡运用复合杂交法的少数育种家之一,在培育“北京10号”的过程中,他运用复合杂交法,在国内首次采用派生系统法简化程序,并且进行早代测产,为后期的决选提供了有力依据,有效缩短了育种时间,成功实现了育种“提速”。

庄巧生坚信,作物育种是“万年青”的课题,也是他终生的事业。在育成“北京号”系列后,庄巧生又培育出“丰抗号”系列冬小麦新品种。他以“洛夫林10号”等新品种为抗源,与本地推广品种大量杂交。历经7年,选育出“有芒白4号×洛夫林10号”等三个组合的若干品系。经历年观察和1979年产量鉴定,这些新品种表现优异,不仅产量高、抗倒伏,还能兼抗多种病害。1978年秋,新品种在当时的顺义县少数社队稀播试种。1979年春,在京郊麦田叶锈病流行、倒伏较多的情况下,新品种表现十分突出。这是华北北部首次育成兼抗条锈病和叶锈病、落黄好的新品系。

希望之种终“抽穗”

1980年春,在庄巧生的推动下,北方冬麦区率先组织了该麦区一些主要育种单位以及品种资源、植保等有关学科成立小麦育种协作组。1983年,国家组织各行业中坚科技力量开展重点项目的联合攻关计划,农业方面的作物新品种选育被列为重点科技项目之一。受当时的国家科委和农业部的委托,北方冬小麦育种协作组又扩大成为全国小麦协作攻关组。

“六五”期间,协作组在庄巧生等人领导下,围绕国家下达的“稳产、高产小麦新品种选育及其理论与方法的研究”协作课题,较好地完成了“六五”攻关任务。“七五”期间,协作组再接再厉,在“普通小麦亲本评价与新品种选育研究”等方面取得了更大的成绩,相继育出十多个系列突破性品种。协作组前后攻关13年时间,庄巧生主持了8年。

庄巧生在小麦育种领域取得了显著成就,他就像一株饱满的小麦,将自己的知识和经验传播给后人。他撰写的多部关于小麦育种的著作,如《中国小麦品种及其系谱》《中国小麦品种改良及系谱分析》等,就像小麦的种子,为后人提供了宝贵的学习资料和经验借鉴。他还积极培养年轻的科研人员,指导他们进行小麦育种工作,为小麦育种事业的发展注入了新的活力。

1995年,庄巧生荣获“何梁何利基金奖”。他将十万元港币的奖金全部捐献出来,用以支持冬小麦育种课题组的相关科研工作。院、所两级领导被庄巧生的行为所感动,分别匹配资金设立了“庄巧生基金”。在全国16个单位的支持下,2005年中国农业科学院作物科学研究所设立了“庄巧生小麦奖励基金”,面向国内基层,奖励在小麦育种相关领域作出杰出贡献的个人。

庄巧生总是说,他的成功纯属偶然。一是他幸运地选择了北上,来到了小麦主产区;二是一直搞小麦育种没有“动窝”。他强调自己一辈子也不过育小麦良种和编专业著作两件事。

1954—1955年间,李振声曾随庄巧生在河北衡水农村蹲点。蹲点的条件很艰苦,虽然庄巧生的住处是一间土墙、土地的小草房,但庄巧生的被褥、书籍、墙壁和地面都保持得整齐清洁。这幅画面从此深深地印在了这位后来的中国科学院院士、国家最高科学技术奖获得者脑海中。“一室之不治焉能天下为”的道理让李振声终身受益,他也将这件事不断讲述给他的学生。

向下扎根,向上生长。无惧辗转动荡的环境,无畏艰苦恶劣的条件,庄巧生心无旁骛,一生潜心于小麦,求真理,务实效。在这位老科学家心里,奉献其实是最平常、最朴实的东西。耄耋之年时,有人曾问过庄巧生,是否想过停止工作、安享晚年。然而他却觉得,能够继续下到麦田里工作,是一种莫大的幸福,“这对我来说是一种难以向他人说清道明的特殊享受。”

(图片来源:老科学家学术成长资料采集工程)

作者:赵吝加 农民日报·中国农网记者 姚金楠 巩淑云

名家简介

庄巧生(1916年—2022年),福建省闽侯县人。中国小麦遗传育种学科主要奠基人之一,小麦遗传育种学家,中国科学院院士,中国农业科学院作物科学研究所研究员。

庄巧生毕生从事小麦遗传育种研究,主持育成十多个冬小麦优良品种;积极探索改进育种方法,是国内较早倡导使用三交和复合杂交的少数育种学家之一,在推动数量遗传学和计算机在中国作物育种中的应用研究及倡导改良小麦加工品质等方面做了大量探索和研究;主持“六五”和“七五”全国小麦育种攻关项目,主编《中国小麦学》《中国农业百科全书农作物卷》《中国小麦品种改良及系谱分析》等专著,为发展中国小麦生产与育种事业、繁荣作物科学作出重要贡献。

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved