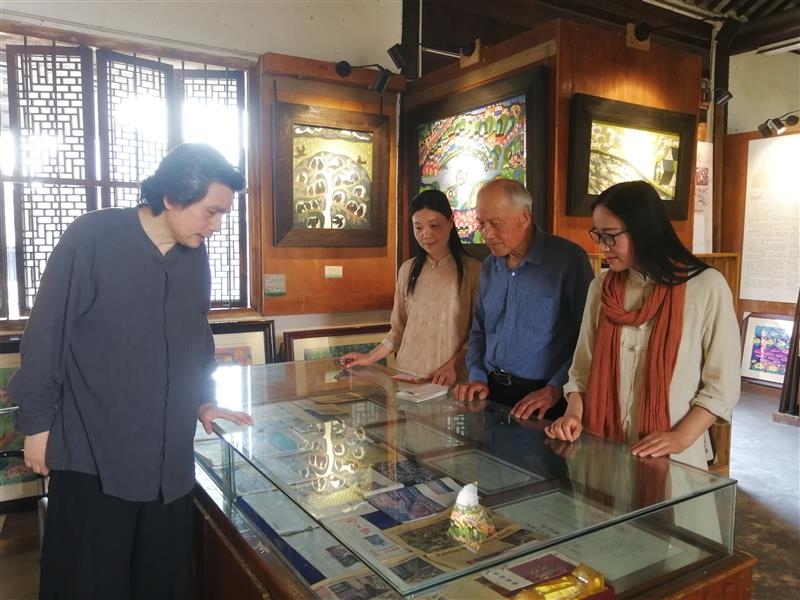

陈富林和他的画家子女们在原派画院回忆金山农民画的历程。

陈富林是公认的金山农民画创始人,没有他,不能说就一定没有了金山农民画这一民间艺术,但是,这一民间艺术的推广成熟完全可能滞后好多年。他所在的村金山区枫泾镇中洪村完全有可能和金山农民画发源地失之交臂,更不可能名扬中外。

没有陈富林的子女们引领金山农民画职业创作风尚,并带头成为金山农民画职业画家,金山农民画这一民间艺术可能还会在市场上流通一段时间,但终究逃脱不掉后继无人的民间艺术宿命。

陈富林和他的子女们因为金山农民画而幸福着创作着,金山农民画也因为陈富林和他的子女们而保持着活力和意气。时代烙下了你中有我我中有你的变迁史,陈富林和他的子女们留下了各自的“农家笔墨”,时间记录了这一个农家的笔墨之道。

名副其实的创始人

金山农民画源自水乡灶壁画,没有异议,却很少有人知道灶壁画的演变过程。这个过程,在陈富林长达五十多年绘画生涯中是最难忘的。

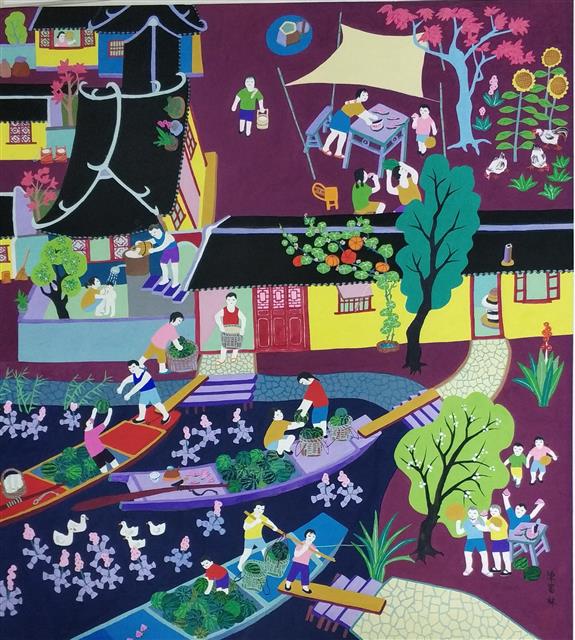

1943年生的陈富林少年时便爱画灶壁画。因为天性和朴素的审美观,他意识到单线白描无法表达内心对美的表达和追求,1957年他尝试用水彩着色,以单线平涂记录日常生活劳动。1963年他改用水粉着色,运用灶壁画粗犷洒脱的造型以及明快的对比色,线面结合,开创了金山农民画以故事形式描绘农民生产生活的阶段。

激发中洪村村民喜欢上农民画并加入到农民画创作队伍中的,是陈富林的一次意外收获。

1965年陈富林在外出买春肥的过程中偶然得知上海美术家协会将在松江举办群众美术观摩展,他在以往的作品中选出了《饲养场》,寄了出去。于是,他成了那一次美术座谈会上唯一的农民画代表。

一个农民竟然因为画画而和专业画家们坐到一起,这一事件在中洪村传开了。从那以后,每到夜晚,陈富林的家便成了村民观摩他画画的“画室”,跟着他画画的村民也越来越多。

中洪村划归金山区后,又是陈富林,向金山文化馆寄了幅《罱河泥》,他的有意之举,引起了文化馆对中洪村农民画的关注,从而促成了金山农民画创作班,为金山农民画这一民间艺术的成长成熟引入了政府的力量。金山农民画创作以及创作队伍因此得以发展和壮大。

随后的日子里,陈富林在满足自己爱好的同时,和文化馆工作人员一起慢慢扩大金山农民画的影响力,慢慢提高外界对金山农民画的关注度。在全国欢庆结束十年浩劫的日子里,金山农民画连续两年在上海美术馆展出,虽然绝大部分的画呈现出写实主义风格,带着政治的印记,但是,朴素的画面遮不住农民原生艺术本质美的流露,引起了轰动,也获得了西方世界的关注。

1977年9月,英籍华裔女作家韩素音拿着陈富林的《罱河泥》和《种子迷》两幅画,亲口告诉他画面深深打动了她,希望以后有机会要去看一看划一划画中的小船。“那一刻我真的太高兴了,也为自己的执着而自豪。”时隔四十多年,78岁的陈富林回忆起往事,竟然双眼湿润。

记者通过陈富林了解到,金山农民画当时都是画在铅画纸上,虽然有易改耐用等优点,但是难以施展技法,也不适合保存,更谈不上优雅。

又是陈富林,开创了金山农民画的宣纸和装裱时代,金山农民画因此奠定了在全国的地位,画在宣纸上和传统书画技术装裱成了金山农民画的标志性特征。

陈富林至今共创作作品1000多幅,20多幅作品在全国及省市级画展中获奖,300多幅作品被20多个国家和地区的藏家收藏,但是,跟他对金山农民画的贡献比起来,这些作品也不得不因此失色。

引领职业化创作风尚的子女们

在画派林立的绘画艺术殿堂里,时光记录下来的金山农民画如泉水,在长三角水乡文明的泉眼里汩汩而出,穿村而过后流向都市,流向大海,被海内外藏家欣赏并珍惜,这是一个必须保持创作力的过程,也是一个市场蜕变的过程,两者缺一不可。陈富林的子女们接过了他的创新衣钵,蹚出了金山农民画在职业化和市场化的“出海”通道。

陈修是陈富林的大女儿,她回忆1991年去云南办家庭画展的往事时,对当时来自有关方面的压制仍有些介怀。

因画结缘的她的先生高风如今是职业画家,“原派”创始人,回想起云南家庭画展的艰难,也流露出一点情绪。

记者了解到,并不是夫妻俩对办画展过程中受到压制而耿耿于怀,而是金山农民画在走向职业化市场化的过程中,这样的艰难一而再三地出现。

“金山农民画是金山乡村文化里的一朵奇葩,甚至可以说是乡村振兴时代金山的一个视觉锤,哎,如果不是枫泾古镇迎来新时代的旅游开发,农民画家就不可能在金山范围内开出画室。”坐在位于古镇戏台附近的上海原派画院内,高风谈到2003年前后古镇画室的拍租经过,唏嘘不已。

难能可贵的是,为了金山农民画的未来,高风没有退却,陈修没有退却,二女儿陈惠芳和她同样是职业画家的先生也没有退却,一家人用他们对绘画的挚爱和对绘画艺术趋势的正确判断,毅然推动金山农民画走向职业化和市场化。

职业化的标志是金山农民画成就一个产业,从业人员凭着创造力体现价值,进而给市场化提供动力,让金山农民画在世界画林里占有一席之地,没有创造性的金山农民画注定是走不远的。在这两个方面,高风和陈修、陈惠芳都成了开拓者。

高风和陈修是携手走向职业化和市场化的引领者。夫妻俩是创办个体画社的第一个吃螃蟹者,早期创办的金山红胜火画社以集艺术品展览、民间艺术传授、书画创作及销售于一体而闻名。创建画社后,他们又注册了原创绘画商标“红胜火”,并首创限量原创作品收藏模式。

1990年就用绘画养活自己的陈惠芳则成了探索和国外艺术家合作模式的先行者,2010年,金山农民画绘本《缘分》在日本株式会社文芸社出版发行,动漫作品也将面市。

在他们的引领下,金山农民画其他从业者也纷纷走上职业化和市场化道路,为金山农民画产业夯实了传统批量销售和限量销售两种市场模式,其原创的力量为中国农民画立于世界画林提供了强劲的原生动力。

陈修向慕名而来者介绍原派作品。

薪火相传进行时

如果把金山农民画产业比作在艺术世界的天空里翱翔的飞鸟,那么,职业化的原创动力和市场化的效率就是这只飞鸟的两翼。陈富林、他的子女们和金山所有从事农民画的从业者让这只鸟飞了起来。要飞得更高更远,除了老一辈农民画家们继续保持传承力和创造力之外,必须要培育后来者。

陈富林从一开始就作出了榜样,他无私帮助村民走上了绘画的道路,为中洪村烙上了文化艺术的烙印。陈富林的子女们也传承了父亲师者的衣钵,各自在不同的平台上传道授业解惑。

少无师承的高风,作品众多荣誉等身,在他四十年的绘画历程中,信道执德和致力于传承创新探索的形象更被业界所关注。作为第四届江南之春美展一等奖获得者,他目前把很多的精力用于培养原派绘画传承人,以师傅带徒弟的方式培养十多个学生。在这之前,他为二十多名年轻人无偿传授金山农民画技艺,去枫泾小学做校外辅导员,向小学生们传授画技画艺,在幼小的心灵里植入乡村文化和美感。

陈修则通过广泛吸纳各地优秀的农民画作者成为红胜火画社画师的方式布道中国农民画的职业化和市场化。她倾心把画社打造为全国农民画艺术交流的一个平台,每年在红胜火展厅举办画展已成了金山农民画产业的一大品牌活动,展示金山农民画艺术发展动向的同时,担负起培养和传播新一代农民画作者的使命。

陈富林1978年创作的《六月里》。

现入驻中国农民画村的陈惠芳自幼随父习画,从中悟出一个好老师之于职业画家的重要性,获得文化和旅游部艺术发展中心认定的注册高级美术教师资质后,欣然前往上海奉贤区实验中学美术拓展班当老师。

陈富林和他的子女们就是这样,用六十多年的时间沉淀出独特的农家笔墨之道。

服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205

京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved