在云贵高原乌蒙山腹地,一场已持续64个月的“地下鏖战”正在书写中国高铁建设史。全长16.26公里的渝昆高铁昭通隧道,像一把钢刀插入千米岩层,却撞上了堪称“地质博物馆”的极限挑战——18套地层、2条断裂带、9800米可溶岩、4290米煤系地层在此交织,瓦斯突出、岩溶涌水、软岩大变形等12类不良地质层层叠加,被国际隧道协会(ITA)称为“最复杂高铁隧道实验室”。

正在施工的昭通隧道。张永超 摄

正在施工的昭通隧道。张永超 摄

但中铁隧道局的建设者们偏要向难而行,在“不可能”中闯出新路。他们用5年时间与地球“角力”,在千米深处破解瓦斯抽排“世界性难题”,孕育出12项专利,让这条“地狱级”隧道成为中国基建精神的生动注脚。

昭通隧道施工。农民日报·中国农网记者 邓俐 摄

昭通隧道施工。农民日报·中国农网记者 邓俐 摄

千米岩层下的“地质炸弹”

这里的煤层埋深980米,瓦斯含量超过煤矿安全开采临界值17%;9.8公里岩溶段暗藏127处溶洞,最大单体容积相当于5个标准泳池,稍不注意就可能引发突水事故。“每掘进10米,就要切换一次施工工艺,如同在‘地质百科全书’里拆弹。”项目经理吕敬钱指着三维地质模型,红色瓦斯突出带与蓝色溶洞群在模型上重叠交织,“传统隧道月进度200米,这里平均只有20米,每一米都要和岩层‘讨价还价’甚至‘生死较量’。”

昭通隧道施工。张永超 摄

昭通隧道施工。张永超 摄

中铁隧道局重庆分公司副总经理向金友,蹲点此重点难点项目,每天都要深入掌子面巡查。他深知,昭通隧道的难,难在“多重危机共生”:瓦斯突出区与软岩大变形叠加,长距离煤系地层与断层破碎带耦合,“就像在雷区里绣花,容不得半点差错。”

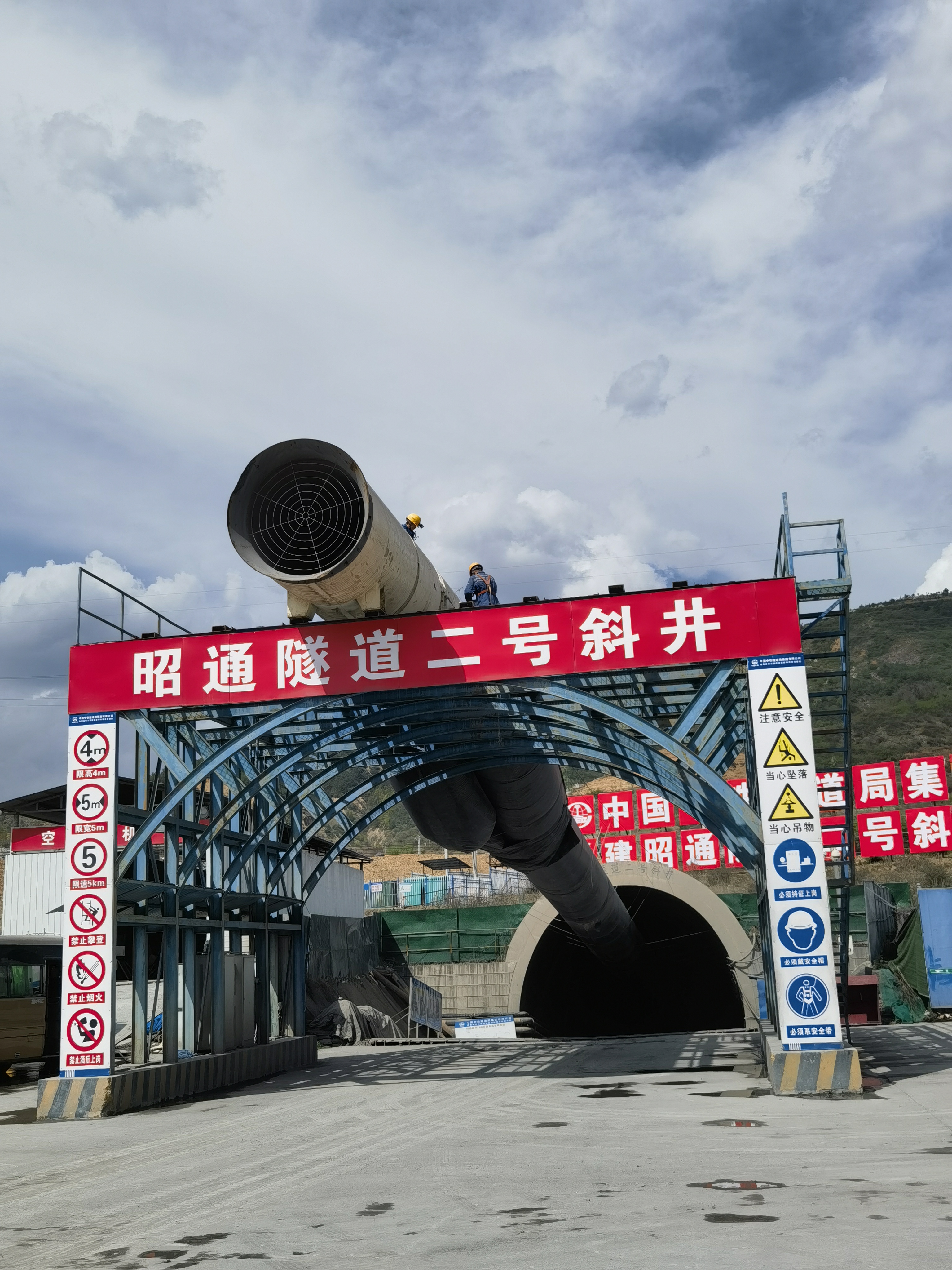

昭通隧道二号斜井。农民日报·中国农网记者 邓俐 摄

昭通隧道二号斜井。农民日报·中国农网记者 邓俐 摄

用创新破解“不可能”

面对“连煤矿都不敢涉足的禁区”,建设者们展开了一场科技突围。

在9层缓倾突出粉煤层,他们研发出“高低位钻场抽排法”,在煤层上下15米布置立体抽排网络,556个钻孔如“毛细血管”般深入煤体,将瓦斯抽排效率从每日1200立方米提升至9600立方米。2024年2月,二号横洞成功揭煤时,煤炭行业院士团队感慨:“这是将煤矿瓦斯治理技术推向了新高度。”这项技术被纳入国家铁路局2025版施工规范,成为同类工程的“标准解法”。

昭通隧道施工。张永超 摄

昭通隧道施工。张永超 摄

针对岩溶难题,项目部采用“三维地震波+地质雷达”联合探测,提前200米锁定溶洞位置,再通过迂回导坑泄水、高压注浆加固等工艺,累计处理溶洞积水23万吨。在软岩大变形段,他们发明“快挖快支”工艺,从开挖到完成高强钢拱架支护控制在4小时内,成功将拱顶沉降量从日均20厘米压缩至3厘米,让“会流动的岩石”乖乖就范。

昭通隧道正在施工。张永超 摄

昭通隧道正在施工。张永超 摄

尖刀连:在黑暗中冲锋的“钢铁战队”

在二号横洞工区,“尖刀连”的旗帜在岩壁上猎猎作响。57岁的杨合标是瓦斯突出段“尖刀连”连长,带领45名队员在千米深处鏖战18个月,完成前5层煤层段揭煤任务。“刚进场时,瓦斯浓度一超限,所有人心里都发怵。”他回忆道,“但我们是尖刀连,就要啃最硬的骨头。”团队创造性采用水力冲孔与深孔爆破结合技术,硬是在松软的粉煤层中开辟出安全通道。

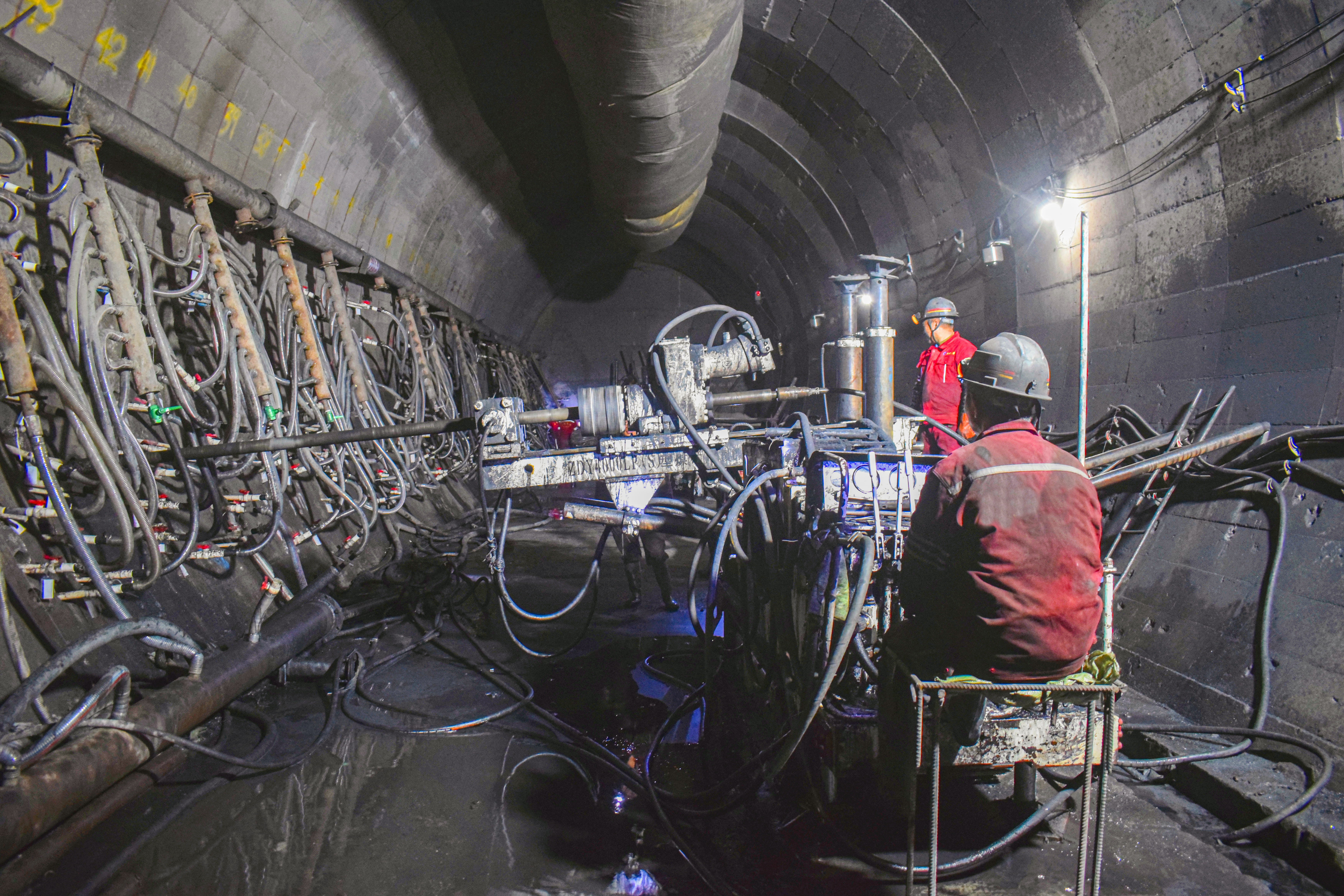

尖刀连在隧道中施工。张永超 摄

尖刀连在隧道中施工。张永超 摄

另一位尖刀连连长陶泽诗,则在2号斜井工区书写着另一段传奇。2023年,他发着39.2℃高烧扛着120斤沙袋往返隧道掌子面与突泥涌水抗争,旧伤复发仍坚持26小时,直到晕倒在泥水中;他的工装口袋里,装着女儿的画作——一列金色火车穿越山洞,车头站着戴安全帽的爸爸。

昭通隧道施工。张永超 摄

昭通隧道施工。张永超 摄

“尖刀连”的队员们年均休假不足15天,累计加班12万小时。项目部为32名一线工人家庭建立“关爱档案”,解决家属就医、子女入学等问题,让这群在黑暗中掘进的汉子,背后始终有温暖的支撑。

昭通隧道施工。张永超 摄

昭通隧道施工。张永超 摄

当隧道穿越群山:凿通的不只是岩层

“昭通隧道通则渝昆高铁通”。昭通隧道的价值,早已超越了工程本身。作为“八纵八横”京昆通道的关键节点,渝昆高铁通车后,重庆到昆明将从5小时压缩至1小时58分钟,成都至昆明控制在2小时45分钟,形成“成渝滇中2小时经济圈”。昭通的苹果、天麻等特色农产品,通过高铁冷链实现“朝采夕售”,2024年外销率提升至82%;盐津县5.33万人通过隧道建设实现家门口就业,改写着“外出务工”的传统路径。

生态保护同样贯穿始终:隧道渣土填筑成农村公路,施工现场废水处理后用于农田灌溉,工程绕行3处自然保护区,实现“零弃土入河、零污染排放”。正如向金友所说:“我们不仅要打通物理的隧道,更要打通发展与生态的和谐之路。”

昭通隧道施工。张永超 摄

昭通隧道施工。张永超 摄

从乌蒙到世界:中国基建的“破局之道”

2024年,国际隧道协会将昭通隧道纳入《复杂地质隧道施工案例库》,媒体专题报道称昭通隧道瓦斯治理技术“为全球同类工程提供范本”。截至2025年4月,项目累计形成12项发明专利、37项工法创新,其中15项被列入《中国高铁技术标准汇编》,成为后续工程的“技术储备”。

“这里的每一米,都刻着中国基建的创新密码。”吕敬钱望着正在掘进的掌子面,眼神坚定,“当高铁穿越昭通的那一刻,带走的是群山的阻隔,带来的是千万人的梦想。”

记者手记:在“不可能”里种希望

采访渝昆高铁昭通隧道的日子里,记者常被两种“硬度”震撼:一种是千米岩层的坚硬,另一种是建设者骨子里的坚韧。当他们在瓦斯突出掌子面冲锋,在突水瞬间扛起沙袋,在软岩变形时与时间赛跑,展现的不仅是技术的突围,更是精神的破茧。

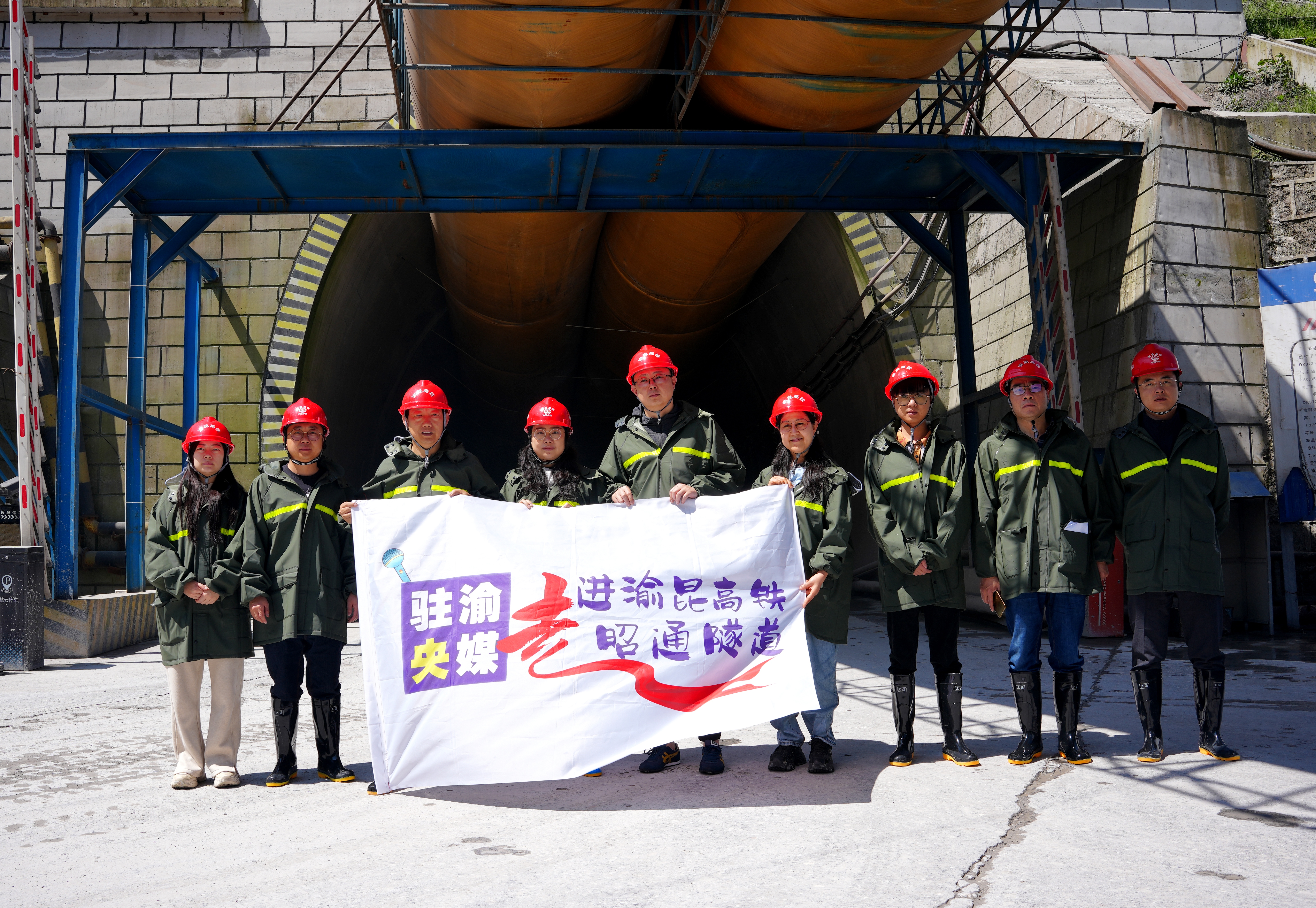

驻渝央媒记者走进渝昆高铁昭通隧道。张永超 摄

驻渝央媒记者走进渝昆高铁昭通隧道。张永超 摄

昭通隧道的奇迹,始于“越是艰难越向前”的信念,成于“把不可能变成可能”的智慧。这里的建设者们明白,凿通的不仅是物理的隧道,更是发展的瓶颈、技术的盲区。当他们的故事随着高铁驶向远方,留下的不仅是一条交通线,更是一种精神——一种在绝境中开辟通途,在挑战中成就卓越的中国基建精神。这,或许就是中国基建“牛”的根本原因:永远相信前路可破,永远敢于向难而行。

作者:农民日报·中国农网记者 邓俐

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved