与生活不同的是,艺术给了王柳云一个“自由”的机会,让她由着自己把昏暗的日子过得好一点,精彩一点。

蓝色短袖,防晒衣,塑料帽子,脚踏车,中午11点5分,北京通州某小区的环卫清洁工三五结伴下了早班,其中一个看上去50岁上下,个头稍矮的短发“阿姨”快步走在最前面,跟同事简单招呼一声转身拐进楼道,微妙地示意我“跟上”,留下身后同事的一脸好奇。

在这个地方,没有人知道她叫王柳云,是我的采访对象,也是一个画家兼作家,出版过四本书。有次,一个扫地“大姐”看了网上报道她的视频,问她怎么来打工,不在家里画画,她赶紧说“那不是我,肯定是长得像的人”,说自己“又穷又傻不认字”。

上班路上。农民日报·中国农网记者 陈艺娇 摄

上班路上。农民日报·中国农网记者 陈艺娇 摄

在这种极具反差感的身份里,王柳云过得很自洽。“谁管你是什么家?人家只要一个扫地的。”几年前,曾有媒体拍过她在北京一座大厦做保洁时,在管道间画画的场景,“保洁员画家”一时走红网络,但在那以后没多久,她就被辞退了。

底层生存也一直磋磨着这个有点傲气的女人。1966年出生在湖南农村,家境贫困,父亲患病,高中辍学打工,前夫家暴酗酒,丧命于一场车祸,她又拉扯女儿长大,过了几年平静生活,第二任丈夫又病倒了,她又成了顶起一个家的主劳力。“到处打工,被人看不起,到今天还是这样。”

去年,王柳云出版了一本自传,把它取名为《走过一座海》。“为什么是‘一座海’不是‘一片海’呢?”我问她。“一片海才多大,一座海的话,就可以和全世界相通,又可以放在手掌里旋转。”她兴奋地用手比划着,仿佛真的托着一件东西在上面,“心有多大,这座海就有多大呀。”

在以往报道中,51岁学画被认为是王柳云“第二人生”的开始,但她却说,自己庆幸有这许多的经历,是它们成就了今天的自己,“活得通透、丰富,不为一点小事吵架、生气。”

王柳云在北京临时的家中。姬冰雪 摄

王柳云在北京临时的家中。姬冰雪 摄

她喜欢自己今天的样子。

还在打工

我们的采访定在王柳云工作的午休时段。进门后,她一边张罗着给我切西瓜,一边把早上做好的饭菜拿出来热,10分钟时间快速扒拉完。谈话时,她不时略带歉意地看一下手机,“跟人家说好了,下午请一会儿假。”

工作是搬到这里后自己找的,清扫卫生,每天8小时,每月休息一两天。失去上一份工作之后,一对买过她画的夫妇把这个两居室的次卧给她暂住,一张单人床和一个巨大的画架摆满了她的房间。为了减轻“白住”的心理负担,她送了一幅自己的画给人家。

“就是这幅《清明上河图》,最近刚完成的。”王柳云把手机上的照片发给我看,仿照原作古画的一个片段,按自己的理解上了色彩,整幅铺满的鹅黄底色上,星星点点的翠绿和淡紫点缀出市井烟火的气息。“五六百个人物,先勾轮廓再上色,边画边等颜料干。”这幅两米长、90公分高的画作,她断断续续画了半年。

王柳云画的《清明上河图》。农民日报·中国农网记者 陈艺娇 摄

王柳云画的《清明上河图》。农民日报·中国农网记者 陈艺娇 摄

“像这么大的一幅,画了这么长时间,本来没有三万是不卖的。”王柳云轻轻摇头,一改平常的大嗓门,语气缓缓地说,“现在有几个人买画?大家都没有钱。”

买画的人里,有不少是从微博上联系过来的。自从学会使用社交平台,王柳云经常能碰到一些对她感兴趣的人,也有一些“说话不着边际”的,“有的说买了我的书,让我送幅画给他;有人让我照着他说的样子画一幅给他。”最离谱的是一个女生,上来叫她“奶奶”,不知所云地磨了几天之后,说自己上学没钱了,让她“赞助一些”。面对这些,她经常一笑了之,“大家都觉得你应该是赚了钱的。”

有些时候,王柳云几个月也卖不出一幅画。一次,一个从上海过来买画的姑娘到这里看她,惊讶地问,“你怎么还在打工?”那时候的王柳云已经出版了三本书,第四本也已经完成即将面市。

关于这个问题,王柳云没有直接回答,她在自传的其中一章《画画能养活自己吗》里面写道,“我应该是天性不太看重钱的那种人,但活在人世必须以各种努力劳作换些钱再换来生活物料。”但很显然,对于她来说,艺术的劳作换来的物料是有限的,虽然开始卖画后,算起来也赚了一些钱,但直到现在,王柳云还在不停地打工,“家里不是有窟窿吗。”

50岁前,王柳云的人生充满了“窟窿”,家庭贫瘠,婚姻不顺,辗转多地打工,做着最辛苦的体力劳动。打工吃苦还可以忍受,更让她难捱的是一种精神挫折,“老是做什么都被人家贬低”。打工的时候,“明明一件事做对了,老板就是要骂你,过了很久还是拿这件事‘削’你。”直到女儿大学毕业找到了工作,老家的房子也装修完毕,“任务基本完成了。”她跟家里人说,“我不打工了,打工老是受气。我要去福建学画画。”那一年是2017年,王柳云51岁。

早在2012年,王柳云就知道深圳有个大芬油画村,听说很多福建农民都在那里学画卖画赚了钱。那时,她只是默默记下油画村的地址,想着有一天“去看一眼也就满意了”。

到了2016年,她在丈夫老家浙江台州某县城的宾馆里当服务员,不忙的时候,老板允许她们到空房间里看电视,看到一部拍摄福建屏南双溪镇公益油画教室的纪录片,王柳云坐不住了,“整个那一年都在记挂这件事”,她把纪录片反反复复地看了好几遍,把去画室的地址、路线全部写下来。“每一分钱都不舍得花”,争取早点还完家里的欠账。

决定要去福建,临行时,女儿问她“有钱吗”,“我说我有钱,但她知道我其实没钱。”带上女儿递到手里的600块,王柳云踏上了一个新的征途。

学画

王柳云记得自己小的时候就很会画画。“那时候课本里不是有首古诗,‘天门中断楚江开,碧水东流至此回’,我就自己在上面画,两座山中间一条很大的河流,太阳从东方升起,有人在划一条很大的船,船头就是诗人向着太阳,被同学兴奋地拿给老师和校长看。”很久之后,偶然在一本画册上翻到这首诗配的一幅古画,她哑然一笑,“我说这和我几岁时画的也差不了多少。”

但真正要决定学画时,她心里感到有点虚,转而劝自己,“就搞几天,学个大概,老了以后人家打麻将跳广场舞,我也能有个爱好。”来到双溪,她找了30块钱一晚的民宿,“估计住几天就走”,先给了三晚的钱。

当天下午,对着面前的三块小画板、三支笔和一块调色板,王柳云坐在宽大的画室里开始“头痛”。她找来以前在纪录片里看到过的一盏马灯对着画,但面对陌生的工具和颜料,她感觉“脑袋空空”,“老师也不教你,只是说,想怎么画就怎么画,这里是让你思考的。”

接下来,王柳云真的开始思考,她突然想起儿时家里曾经的一盏煤油灯,“捻子拧到最小,维持黄豆大的光亮……”在这盏灯下,父亲“编织一些歪扭无正形的竹箕筐篓以供家用”,母亲“使用双刀快速剁辣椒、大头菜、甘薯条……”记忆唤醒灵感,调出光晕的颜色,画下了心里那盏灯的样子。让她没想到的是,平时对学生习作并不多做评价的老师,竟然直接夸奖她这幅画“境界很高”。

第一次得到认可,忽然有一刻,王柳云的心里有种“不踏实”的高兴。第二天,她起了个大早,跑到双溪镇外的田埂上,对着天空看了很久,“忽然感觉换了一生。”

不知不觉在双溪待了一个星期,600元路费告急,王柳云不得不返回老家赚点钱,再回来画画。这段时间,画室的创始人林正碌不停地鼓励她,“很有天赋,要学下去。”她又像刚开始那样“劝”自己,“要不就学到有一点水平,以后画出来的画也是完整的。”就这样,除了中间回家两三次,她断断续续坚持学了一年。

对于王柳云来说,这样的时光难免是奢侈的。在双溪,学画虽然免费,但衣食住行每天花的钱都是依靠女儿的“援助”,时间一长,她就想着“要回去了”,“反复想反复想,心里着急。”女儿让她再“坚持一下”,“我女儿说,要供我学到有了成就,我哪里敢啊!把她拖垮了不行的。”到了年底,她马上又跑回老家打工去了。

转眼到了2018年,一个安徽的画友看了王柳云的画,建议她去“系统完整地”学一下,邀请她一起去深圳大芬村,王柳云心动了,“她反复问我,‘姐你来了没,你一定要来啊。’我就想还是去一下。”回忆往事,她经常能想起这个热心的女孩子,因为自己今天的成就离不开去深圳的这段学画经历,“我应该感谢她。”

到了深圳,王柳云和女孩住在一个画家的家里,厨房大小的房间,俩人分摊每月600块的房租,一人300块钱。

“那是中国最大的油画村,它有个非常大的好处,就是类型和分工很细。”王柳云说,“有画动物的,画人的,画风景的。”白天,她就在整个村子转,喜欢哪个画就拍回去,琢磨人家是怎么画的。

后来,房东画家看到她的天赋,有空的时候就教她一些画法,“比如怎么画远中近景,原来我没有这些概念,画的东西远处和近处都是一样的。”房东告诉她,“一定要临摹,找那些有代表性的画作。”她依言找来九幅名画,用了四五个月的时间,一边临摹一边思考画里色彩的层次,倒推画法。“画得很慢,但效果是真的好。”

那个时候,王柳云每天十几个小时不停地练习,终于把基本功练得非常熟练,“所以后来我能把《清明上河图》那些非常细致的小人物的表情都画得很准,一笔就勾出来,就是得益于大芬村那段经历。”她说,“所有学画的过程就在那里完成了。”

写书

2023年前后,张玄喆在北京十月文艺出版社任图书编辑,接下王柳云这位素人作家的书稿时,她资历尚浅。

她还记得第一次见面的情景,王柳云在一个记者的陪同下敲开了办公室的门,进来开口的第一句就是,“你们能给范雨素、余秀华出书,也能给我出书。”这句话让她开始留心打量眼前这位“不太一般”的作者——没有电子文档,也没有纸质书稿,只有一个PPT(演示文稿),“很奇怪的形式,是那位记者帮她从微博上复制粘贴下来的。”

一番接触下来,张玄喆发现这个人“挺有意思”,“有个性、自尊心强”,对待自己的作品要求很高。在她看来,王柳云的文笔虽然很难与科班出身的专业作家作对比,但在素人作家的序列里“绝对算上乘”,“抛去她的素人身份,王老师本身的文字是很能打的。”

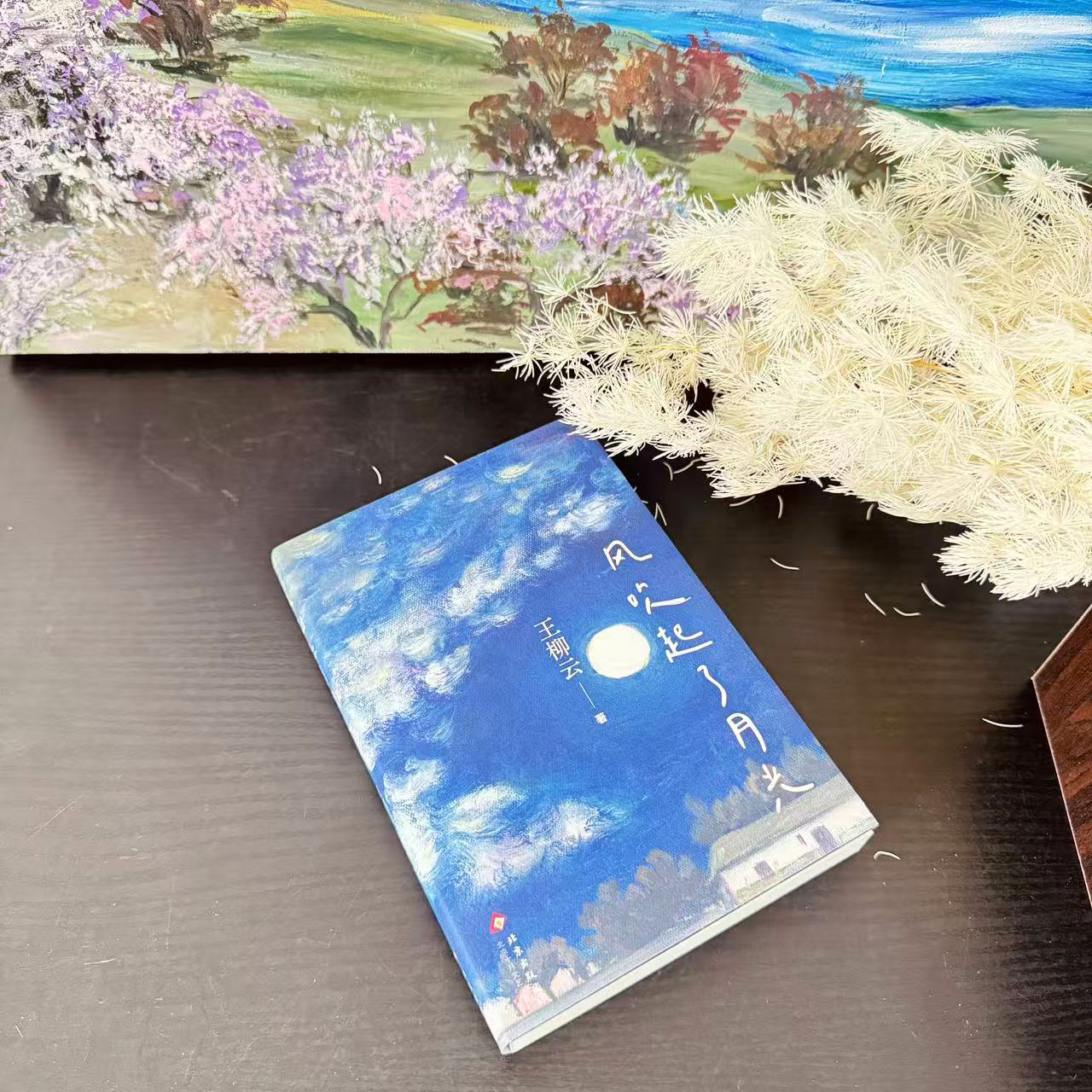

由于PPT上的文章不太符合当时出版社要求的文体,张玄喆问她还有没有其他小说类的作品,王柳云给她看了自己已经写完的一部长篇小说《风吹起了月光》,以第一人称视角写一个留守女童的成长史。

王柳云的画作和书《风吹起了月光》。严瑾 摄

王柳云的画作和书《风吹起了月光》。严瑾 摄

当王柳云把自己的作品拿出来时,张玄喆有些吃惊,“不是用手写,也不是在电脑上写,是在微信里。”她说,王柳云给自己建了两个微信号,用其中一个给另一个发信息,“每天发几句话或者几段话”,而当她把这份聊天记录导入到自己的电脑里,再一段段整理到Word文档中时,发现这份书稿已经有10多万字了。

在阅读书稿时,她惊讶于王柳云塑造人物的能力,“王老师很会写人的复杂性。她不会把一个人物写得要么特别好,要么就特别坏,她写的都是灰色的。”张玄喆记得书里的“大耙子奶奶”,和女主人公住在一个院子里,会夹枪带棒地嘲讽别人,炫耀自己比别人过得好,但有什么好事会想着院里的人,当女主妈妈昏倒的时候,也是她第一个赶来帮忙;还有一个“大二姨妈”,对女主漠不关心,经常背后嘲笑女主一家,但当“大四姨妈”遭遇家庭暴力时,也是这个人站出来保护了“大四姨妈”,帮她把家搬到自己楼上,在家暴的男人出现时帮她出气。

文字来源于生活,王柳云的书稿是最好的印证。2019年到2020年,王柳云曾被一朋友推荐,到河南商丘某乡村小学当美术老师。学校是寄宿制,“很多年轻的父母外出打工,就把孩子留在这里。”教学之余,她喜欢和学生聊天,留心记下很多细节。“她的视角永远是一个观察者,对于人性、生活一定有很多深入的观察。”张玄喆说,“这一点在素人作家里边绝对是很强的。”

为素人作家出书,张玄喆经常要把书稿改到“满篇花”,“很多错字语病的问题,这是很正常的。”每次指出这些问题,王柳云都虚心接受,甚至主动花了几个月时间把书稿重写一遍。“她真的是以一个专业作家的标准在要求自己。”张玄喆说。

即便如此,在打磨修改的过程中,她还是指出了书中故事的几个逻辑问题,其中一个比较典型的就是“大四姨妈出家”,“因为这个人以前既不信佛,也没有交代她受到什么影响,我就跟她讲,你这个地方是有一点唐突的,最好前面有一个铺垫。”

让她没想到的是,到了晚上王柳云给她发来一条微信,“一个女人受了那么多虐待,怎么不能出家?难道逃到别的城市吗?”末了扔下一句,“张老师,你就是日子过得太好了。”

那个时候,两人因为出书这件事已经有了一些交情,后来王柳云也接受了建议,但是张玄喆说,有那么一刻自己也理解了她,“特别是了解她以往的经历以后,觉得有些心疼。”

“我是王柳云”

对于原生家庭和婚姻的很多经历,王柳云都不想去回忆,有时前来采访的记者问多了,她会有些着急地打断人家,“我说你不问不行吗。”她操着标志性的高调大嗓门,神情有些无奈。

“命运设了一个陷阱,一定要把你赶进去,你小心翼翼绕到左边,觉得这次没事了,但命运比你大,它正好就把陷阱移到左边,下次绕到右边也一样。等你磨平了心态,觉得什么都无所谓了,慢慢爬着往中间走,结果怎么样?掉到一个更大的坑里去了。”她用一个比喻告诉我,“所以忘却就是最好的释怀。”

与生活不同的是,艺术给了王柳云一个“自由”的机会,让她由着自己把昏暗的日子过得好一点,精彩一点,就像《清明上河图》里温暖的鹅黄和丁香紫。

然而,王柳云极度排斥把自己的艺术作品打上底层经历的标签。《走过一座海》出版在即,当时的编辑建议把书名改成《左手拿拖把,右手拿画笔》,遭到王柳云的强烈反对,“我说一个神经病才会左手拿着拖把,右手拿着画笔那么干。”她说,“我又不是打算只写这一次书,这不是把我一次性‘卖’了吗。”看到新书的腰封上,又是一些“不喜欢”的字眼,她干脆和编辑大吵一架,“我说这个腰封不要也罢,这个书不出也罢,我还是打工就是了。”

也许是接触得比较早,张玄喆能够理解她的这种固执。“她就是太渴望被认可,太需要一个认可了,所以总是表现得很着急。”

2024年的某次新书推荐活动上,出版社安排了王柳云和另外几位作家上台演讲。王柳云的稿子是张玄喆格外留心看过改过的。活动前,她又叮嘱了几遍,“照着念就行,都是你自己的话。”但一上台,王柳云就把稿子一放,抑制不住地哭起来,“说自己这几年的不易,能够被当作一个真正的作家那样对待,心里的兴奋与感激。”张玄喆说,在新书的宣传期间,王柳云也一直在围着她问,书怎么样,能获奖吗?怎么让更多人看到?怎么加入作家协会?“我能够理解她这种急切,反而觉得她的这种对名利的渴望是一种最纯粹的东西。”张玄喆说,“就是不想被人看不起。”

今年4月,王柳云在自己的微博上晒了一张北京作家协会的消息截图,是2025年最新一期的会员名单,100多个名字密密麻麻的小字里,“王柳云”三个字好像格外凸显。“感谢一切,感谢所有的人。”她在配文里说道。

对于王柳云来说,这份通知的出现是一个莫大的鼓励。“你知道人家怎么说吗,有人问我,你的书是自己写的吗,不是别人给你署的名字吗?”她目光炯炯地盯着我,“我想用这个证明给他们看。”

如今,再有机会接受采访或者参加活动时,王柳云总是喜欢穿一件标志性的大红色长裙,在身边一众男性作家庄重深沉的色彩里格外显眼,她还是不喜欢别人叫她“什么家”,听到“清洁工”“素人”之类的字眼也会一笑了事,只是在轮到介绍自己时简单地说一句,“我是王柳云,我画画,我也写书。”

扫码查看视频。

扫码查看视频。

作者:农民日报·中国农网记者 陈艺娇

农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用

Copyright©2019- by farmer.com.cn.All Rights Reserved